|

|

|

| 観世稲荷社 (京都市上京区) Kanze-inarisha Shrine |

|

| 観世稲荷社 | 観世稲荷社 |

|

|

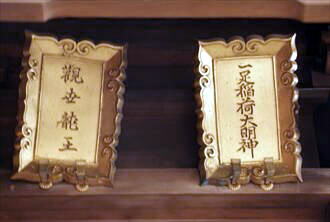

「観世稲荷 観世龍王」の扁額   「正一位 観世稲荷大明神」の扁額  「観世社」の扁額   「一足稲荷大明神 観世龍王」の扁額    観世水  「観世水」の石碑  「一足稲荷大明神 観世龍王 の社」の石標   玉垣、寄進した能役者などの名が刻まれている。  【参照】「京観世」、鶴屋吉信  【参照】「観世水」紋  「観世町」の町名 |

観世町(かんぜ-ちょう)にある西陣中央小学校(旧桃薗小学校)の南隣に、観世稲荷社(かんぜ いなりしゃ)が祀られている。この地には、かつて能楽シテ方、観世家の屋敷があり、当社はその鎮守社だった。 祭神は一足稲荷大明神、観世龍王を祀る。 いまなお、能役者の技芸上達、菓子製造業者などの信仰も篤い。 ◆歴史年表 平安時代前期、付近は皇族・貞純親王(さだずみ-しんのう、桃園親王、873?-916)邸宅跡(桃の花御所)だったという。邸内に鎮守社の一足稲荷大明神を祀っていたともいう。 南北朝時代、観世流初代・観阿弥(1333-1384)が足利義満より、観阿弥、世阿弥の号とともに土地を寄進される。当社、観世稲荷は、観世家の屋敷内に屋敷神、鎮守社として祀られた。義満より観阿弥、世阿弥父子が土地を拝領したともいう。(『京町鑑』) 室町時代、2代・世阿弥(1363?-1443?)以来、観世家は京都に移る。 1571年頃より、7代・観世元忠(1509-1584)は、浜松城在城の徳川家康に伺候した。京都の観世家屋敷は残る。 室町時代-江戸時代、9代・観世大夫黒雪(1566-1627)は、幼少より浜松で徳川家康に仕え、後に京都に進出しこの地に住んだという。 江戸時代、1730年、西陣焼けにより焼失した。 近代、明治期(1868-1912)、観世家屋敷は政府に返上され、町家、小学校の敷地に変わった。その後も、観世稲荷社は、屋敷跡の一隅に残り、やがて消滅した。 1921年、24代・左近清久は、流祖の住居跡が消えるのを惜しみ、同地(20坪、66㎡)を購入し、観世稲荷社が祀られたという。 現代、1972年、東海銀行の改築に伴い、観世井(観世水)一角の土地が、観世家により買収される。これを契機として区内に観世稲荷維持会が発足した。 1973年、社殿の移転、社殿修理、境内整備などが行われ、社殿が竣工する。 ◆貞純親王 平安時代前期の皇族・貞純親王(さだずみ-しんのう、873?-916)。桃園親王。父・第56代・清和天皇、母・棟貞王の娘の第6皇子る王子に経基王・経生王。上総、常陸の太守、中務卿・兵部卿を歴任した。位階は四品。経基・経生王子が源姓を賜与され臣籍降下し、清和源氏の祖の一人とされる。異説がある。43歳?。 ◆観阿弥 南北朝時代の能役者・能作者・観阿弥(かんあみ/かんなみ、1333-1384)。実名は結崎清次(ゆうざき-きよつぐ)、通称は三郎、芸名は観世、出家号は観阿弥陀仏、観阿弥。伊賀の生まれ。父・大和国(奈良県)の山田猿楽・美濃大夫の養子。観阿弥はその3男、子に世阿弥。伊賀国小波多(おばた)で座を結成した。大和結崎(ゆうさき)に出て、興福寺・春日神社に奉仕した。大和猿楽四座の一つ結崎座(後の観世座)を率いる。興福寺の庇護を受けた。応安年間(1368-1375)、猿楽に曲舞節を取り入れる。1370年頃、観阿弥・世阿弥の父子は、醍醐寺での7日間の猿楽行い名声を得る。1371年、須磨寺で勧進能を催した。1374年頃、観阿弥・世阿弥の父子は京都・今熊野で演じ、以後、将軍・足利義満の庇護を得る。駿河に巡業中に客死した。52歳。 初代大夫(たゆう)、観世流の始祖、世阿弥と2代にわたり能を大成した。物まね本位の大和猿楽に、近江猿楽、田楽、流行していた曲舞(くせまい)の要素を取り入れる。歌舞主体の幽玄能を得意とし、音楽上の改革も行った。作品に「卒都婆(そとば)小町」「自然居士(じねんこじ)」「通(かよい)小町」など。世阿弥の著『風姿花伝』に教えが記された。 供養塔は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆世阿弥 南北朝時代-室町時代中期の能役者・能作者・世阿弥(ぜあみ、1363/1364?-1443?)。本名は観世三郎元清(かんぜ-さぶろう-もときよ)、幼名は鬼夜叉(おにやしゃ)、観世元清、世阿弥陀仏、世阿、世に観世三郎、秦氏を称した。法名は至翁善芳(しおう-ぜんぽう)。父・観阿弥(かんあみ)の長男、2代目観世大夫郎。娘婿は金春禅竹(こんぱる-ぜんちく)。1370年頃、観阿弥・世阿弥父子は醍醐寺清滝宮での7日間の猿楽行う。1374年頃、父子は今熊野神社で演じた。世阿弥は美童であり、和歌、連歌、蹴鞠なども嗜み、3代将軍・足利義満の寵愛を受けた。二条良基、婆娑羅大名・佐々木道誉らの庇護を受ける。1384年、父・観阿弥の没後、観世座の新大夫を継ぐ。1399年、一条竹鼻で、義満後援により3日間の勧進猿楽を興行した。1401年頃、良基から藤若(ふじわか)の名を賜り、以後、名乗る。1408年、義満没後、義持は増阿弥、義教は甥・音阿弥(おんあみ)を寵愛し田楽に座を奪われる。1422年、世阿弥は、観世大夫の座を長男・元雅に譲り出家し、至翁善芳と称した。1424年、醍醐寺清滝宮祭礼で猿楽を演じる楽頭職に任じられたという。1430年、次男・元能が出家する。1432年、元雅は急逝した。1434年、観世座大夫継承をめぐり(理由は不明とも)、将軍・義教の怒りにふれ72歳で佐渡に流された。1441年、義教暗殺に伴い、赦されて京に戻り亡くなったともいう。 猿楽能に田楽能の歌舞の要素を取り入れ歌舞能を完成させた。観阿弥の伝書『風姿花伝』(1400)では「幽玄」、「闌位(らんい)」を説く。『花鏡』『至花道』など20冊ほどを著した。作品に「高砂」「井筒」「班女(はんじょ)」「老松(おいまつ)」など50曲ほどある。供養塔は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆大和猿楽 猿楽は、奈良時代、中国より伝えられた散楽(さんがく)に、平安時代、日本古来の庶民芸能(寸劇、物まね、歌舞音曲)が混合した。中世に、猿楽はさらに寺院の芸能である延年(えんねん)、田楽、風流、今様などを取り入れる。室町時代、座を形成し社寺の支配下に置かれた。鎌倉時代、猿楽は寺院での法会、祭礼に取り入れられる。 大和を拠点として「大和四座(やまとしざ)」といわれる4座があった。円満井(えんまんい)、坂戸(さかど)、外山(とび)、結崎(ゆうざき)であり、近世以降の猿楽の主流になる。これらは、奈良・興福寺、春日大社で奉仕した。それぞれ後に、金春(こんぱる)座(金春流)、金剛座(金剛流)、宝生座(宝生流)、観世座(観世流)と呼ばれた。 江戸時代を通じて猿楽と呼ばれた。近代、1877年以降、新たに能楽と名付けられる。 ◆観世町 観世町は、古くは「観世太夫町」とも呼ばれた。観世北町、観世南町(現在の観世町)があった。観阿弥父子が足利義満より寄進された地であり、観世座の屋敷があったことから呼ばれた。屋敷は現在の観世町(大宮通の両側、北は五辻通、南は今出川通内)にあったともいう。 観世辻子(大宮通樋之口町より西へ入り、智恵光院通へ抜ける小路)も観世町に関連があるともいう。 ◆観世水 境内の東南に現在も井戸が残され、観世龍王が祀られている。井水は、かつて「観世井」「観世水(かんぜみず/かんぜすい)」と呼ばれていた。京洛の名水の一つに数えられた。能楽観世家の屋敷内にあったという。 龍神の伝承がある。ある時、一天俄かに掻き曇り、龍が降りてこの井戸に入ったという。以来、水面は常に波動し、波紋を描いた。 いまも湧水があり水面には小波が立つという。この平行に流れる水紋を象り、仕舞扇、謡本の水巻模様「観世水」の紋が生まれたという。観世大夫が定紋にした。京銘菓には、水紋を象ったという「京観世」が生まれる。 ◆千両ヶ辻 当社の近く、大宮通と今出川通の交差する付近は、「千両ヶ辻(せんりょうがつじ)」、「千両の辻」とも呼ばれた。周辺の観世町を含む糸屋八町では、生糸を扱う商いが盛んに行われていた。1日に千両を超える取引があり、糸の荷がこの辻を往来していたことから名付けられたという。(『橘窓自語』) 近代以降は、付近に銀行、糸問屋が建ち並び、京都の金融の中心地になる。 ◆年間行事 乱能(観世稲荷社の分霊は、観世会館に遷される。初心に返るとして、シテ方、ワキ方、狂言方の三役七業種役をあえてすべて取り替えて演じる。)(12月)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都の地名検証2』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、説明板、『京の思想家散歩』、『洛東探訪』、『京都史跡事典』、『京都はじまり物語』、『稲荷信仰と宗教民俗』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|