|

|

|

| 善導寺 (京都市中京区) Zendo-ji Temple |

|

| 善導寺 | 善導寺 |

|

|

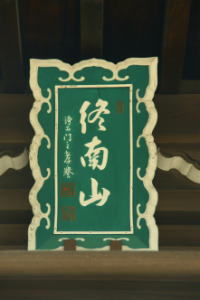

山門  山門、山号扁額「終南山」  山門    本堂  本堂扁額  本堂  庫裏  三尊石仏   石造仏、文殊菩薩立像?、右手に剣を持つ。  善導寺型燈籠、火袋の面の半肉彫りは風化が進む。  五輪塔  【参照】「東生洲町」の町名 |

東生洲町(ひがし-いけす-ちょう)に竜宮門の善導寺(ぜんどう-じ)はある。本歌の善導寺型燈籠、石造仏で知られている。 山号は終南山(しゅうなんざん)、院号は真光明院という。 知恩院派浄土宗、本尊は阿弥陀如来像。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 安土・桃山時代、1556年/1566年/永禄年間(1558-1569)、筑後国・善導寺の憎・然誉清善(ねんよ-せいぜん、源蓮社清善)が、六角堂南付近(中京区)に草庵を建てたことに始まるという。(寺伝) 天正年間(1573-1592)/1590年頃、4世・旭誉の時、長谷川重兵衛の寄進により、六角の地と交換してこの地に移ったともいう。この時、隣地に法雲寺を創建したという。 江戸時代、1788年、天明の大火により焼失したともいう。その後、4世・旭誉の時、長谷川重兵衛の寄進によりこの地に移ったともいう。(寺伝) 1817年、現在の建物が再建されたという。 文化年間(1804-1818)まで、摂政院(せっしょういん)、宝昌院(ほうしょういん)、清香院(せいこういん)の3塔頭を有した。 近代、3塔頭は廃された。 ◆然誉清善 安土・桃山時代の浄土宗の僧・然誉清善(ねんよ-せいぜん、?-?)。詳細不明。男性。源蓮社清善。筑後(福岡県)・久留米の善導寺の僧だった。1556年、京都・善導寺を開山する。1567年、京都・法雲寺の前身になる草庵を結んだ。 ◆鶴沢探山 江戸時代前期-中期の画家・鶴沢探山(つるさわ-たんざん、1655-1729)。男性。別号は探川、幽泉、探春、名は守見、兼信。京都の生まれ。江戸の狩野探幽に入門し、探川と号した。元禄年間(1688-1704)、第113代・東山天皇の勅宣により上洛し、禁裡御用絵師になり探山と改号した。宝永(1704-1711)度造営の禁裡、1725年頃、東宮御殿に障壁画を描き法眼に叙せられた。75歳。 京都の探幽系江戸狩野一派、鶴沢派の祖。作品は「鉄拐(てっかい)・山水図」3幅対。 墓は善導寺(中京区)にある。 ◆鶴沢探鯨 江戸時代中期の画家・鶴沢探鯨(つるさわ-たんげい、?-1769)。男性。名は守美。父・鶴沢探山。狩野派鶴沢家2代。父を継ぎ禁裏御用絵師を務めた。法眼。作品は旧明眼院障壁画。80余歳?。 墓は善導寺(中京区)にある。 ◆西村定雅 江戸時代中期-後期の俳人・西村定雅(にしむら-ていが、1744-1827)。男性。通称は甚三郎、別号は俳仙堂、椿花亭、粋川子、艶好法師。京都の生まれ。狂歌師、洒落本作者。与謝蕪村一門、俳人・加藤暁台(かとう-きょうたい)らと交わる。句集『外国通唱』、俳文『椿花文集』など。83歳。 墓は善導寺(中京区)にある。 ◆建築 竜宮門の山門、本堂、庫裏が建つ。 ◆石仏 ◈境内の本堂左手に「三尊石仏」(重美)がある。一枚岩に嵯峨・清凉寺本尊を写したという。中央の「釈迦如来立像」は右手を上げ、左手を下げた与願印、衣文は簡潔な流水文式になる。 ◈右脇侍は「弥勒立像」で、中尊と同じような姿勢をとる。 ◈左脇侍は、「五髻(ごきつ)文殊菩薩立像」で、頭に5つの「もとどり」、髪結びを載せる。右手に宝剣、左手に梵筐(経の入った小箱)を持つ。 ◈両端に鎌倉時代中期、「弘安元年(1278年)」の銘が入る。 半肉彫り、高さ1m、砂岩製。 ◆石幢・灯籠 ◈書院庭にある鎌倉時代の「六地蔵石幢(せきどう)」(重美)は、石幢を改め燈籠にした。極めて珍しいという。六角形、石灰岩製(白大理石)になる。かつて、南北朝時代後期作の六地蔵石幢とみられている。下部より六角の幢心、中台に単弁の蓮華、火袋に石幢の龕部(がんぶ)4面に、頭が大きく錫状を持ち、足先をそろえた地蔵坐像が彫られている。その上の笠に六角の隅棟がある。非公開。石灰岩製、1.6m。 なお、石幢とは六角、八角の石灯籠様の小型の石柱をいう。柱状幢身、龕部、笠、宝珠などにより成る。中国唐より入り、鎌倉時代、南北朝時代に日本で流行った。 ◈前庭に本歌の「善導寺型燈籠」がある。江戸時代作になる。火袋の面に茶碗、炭斗(さいろ/たんと、炭入れ)、火鉢、火著、茶釜、柄杓(ひしゃく)、五徳が陽刻されている。宝珠、笠、中台などが膨らみ全体的に厚みがある。茶人が珍重した。摸して愛玩する者が多かったという。 ◆東生洲町 この地の町名「東生洲町(ひがし-いけす-ちょう)」は、高瀬川開削に由来する。かつて、樋ノ口、角倉屋敷付近の川岸に、川魚を扱う「生洲(生け簀、いけす)」業者が建ち並んでいたことに因んでいる。 ◆エステサロン 境内にエステサロンが開かれている。完全予約制。( ◆墓 江戸時代の画家・鶴沢探山、画家・鶴沢探鯨、その一族(探索、探泉、探竜)の墓がある。 俳人・狂歌師・洒落本作者・西村定雅の墓がある。 *非公開、境内拝観は自由。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都 歴史案内』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『京の石造美術めぐり』、『京都市の地名』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都・美のこころ』、『京都史跡事典』、『京都の寺社505を歩く 上』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|