|

|

|

| * | |

| 御薗橋 (京都市北区) Misono-hashi Bridge |

|

| 御薗橋 | 御薗橋 |

|

|

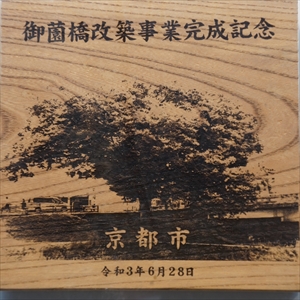

御薗橋       現在の橋の航空写真、上部に上賀茂神社、京都市の掲示板より  橋の下流  橋の下流  橋の下流  旧御薗橋を渡る葵祭の行列、背後は北山  【参照】旧御薗橋  【参照】旧御薗橋、擬宝珠付き高欄  【参照】橋の西詰下流にあったケヤキの大木、京都市建設局道路建設部建設課の表示板より 【参照】橋の西詰下流にあったケヤキの大木、京都市建設局道路建設部建設課の表示板より 伐採されたケヤキ材で作られたベンチ  記念プレート、京都市の掲示板より |

御薗橋(みその-はし)は、上賀茂神社の参道の一部になる。 加茂街道を北上してきた賀茂祭(葵祭)・路頭の儀の祭列が橋を渡り上賀茂神社へ向かう。 橋からは北に北山、北西に「船形万燈籠」の船山(西賀茂舟山、妙見山)を望むことができる。 ◆歴史年表 年代不詳、御薗の名の由来は、かつて神前に供えるための御薗が近くにあったことによるという。菖蒲や菊を栽培していた。 かつて橋は、葵祭の行列のために仮橋を架け、祭が終わるとその度に取り壊した。「大宮の渡し」とも呼ばれていた。賀茂祭では、紫野斎院から出発した行列は、一条大路を東進し、下鴨神社、上賀茂神社での神事を経て、上社の神館(かんだち)で一泊、翌日御薗橋を渡り雲林院前を経て斎院に戻った。 近世以降(安土・桃山時代-江戸時代)、「大宮橋」が架けられていたともいう。 江戸時代、1654年、「新版平安城東西南北町井洛外之図」に御薗橋の記載がある。 1864年、大宮橋が架けられたともいう。 近代、1882年、木造の土橋が架けられた。 1885年、鴨川洪水により御薗橋が流出する。 1901年、橋の開通式が行われている。 1935年、6月、「鴨川大洪水」により木橋が流出した。 1936年、専門家による意匠審査会により、橋のデザインが選定された。 1937年、デザインに基づき橋が架けられる。 現代、1967年、幅員が拡張された。 1972年、幅員拡幅され歩道が付けられる。 1974年、1月、ユリカモメが鴨川で確認された。 2015年-2020年、新橋の架け替え工事が行われた。 2021年、10月、新橋が完成した。 ◆御薗橋 ◈新御園橋は、現代、2015年-2020年に架け替え工事が行われ、2021年10月に完成した。耐震性強化、橋の東側で橋梁拡張、無電柱化が行われた。橋梁側面は桁隠しされている。高欄は上賀茂神社の舞殿柵を参照しており、橋脚には石張り意匠を施した。 2径間、橋長70m、幅員23m。事業費30億円。 ◈旧御薗橋は、近代、1937年に架設された。京都広河原美山線が通じていた。橋種は、3径間ゲルバー鋼プレートガーターになる。橋長は69.8m/70m、幅員は10.5/10.6m。 ◆お土居 橋の西詰を南へ下がったところに、豊臣秀吉(1537-1598)が造営させた御土居遺構の一部が残されている。これは鴨川堤防の役目も果たしていた。 ◆ユリカモメ ユリカモメ(チドリ目カモメ科)は、毎年10月下旬から翌年の5月下旬まで、3000km離れたロシア・カムチャッカ半島から鴨川に飛来する。鴨川のユリカモメは、日中は鴨川に飛来し、夕方に琵琶湖の沖合・大阪湾などに移動している。 この鳥を鴨川で初めて確認したのは1974年1月に、市井のユリカモメ研究家・大槻史郎(1920-1994)だった。大槻は、御薗橋でのユリカモメの餌付けに成功し、「ユリカモメ日記」を記して観察を続けた。 1978年-1979年の冬に、各地で金属標識の付けたユリカモメの幼鳥が見つかった。1979年2月よりカラーリングによる標識調査が始まった。これらの調査により、ユリカモメは、カムチャッカ半島東南部のアバチャ川河口に営巣地があることがわかった。5月末に産卵し、7月に雛は巣立し、河川が凍結する10月までに京都へ向け3000㎞の旅をしてきていることが確認された。1984年には北米大陸中央部で繁殖するアメリカズグロカモメも京都市で初めて確認されている。 また、1980年代後半からは、コガモ、マガモ、ヒドリガモ、オオガモ、カルガモなどのカモ類が鴨川で越冬している。ほか、コサギ、セクキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイなども見られる。 なお、近年では、鴨川へのユリカモメの飛来数は減少しているという。 ◆文学 永井荷風(1879-1959)『冷笑』(1910)には、「鴨川の橋の最後のもの」である御薗橋が登場する。 ◆ケヤキ かつて、橋の西詰下流にはケヤキの大木があった。推定樹齢は80年とされる。 橋梁架け替え工事に伴い、現代、2015年11月にケヤキは伐採され、橋の東詰上流にあるベンチが更新され、記念プレートが作成された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京の橋ものがたり』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『京都の治水と昭和大洪水』、『京都水ものがたり 平安京一二〇〇年を歩く』、京都府京都土木事務所資料、京都市建設局道路建設部建設課の表示板、『鴨川・まちと川のあゆみ』、ウェブサイト「京都市橋りょう長寿命化修繕計画 別冊資料 京都市管理橋りょう一覧 、平成28年4月現在」、ウェブサイト「御薗橋改築事業パンフレット-京都市」、『ユリカモメをもっと知りたい』、ウェブサイト「大阪自然史フェスティバル 2016 におけるユリカモメのカラーリング調査のブース展示-日本鳥類標識協会全国大会」  |

|

|

| |

|