|

|

|

| 北白川廃寺跡 (京都市左京区) Site of Kitashirakawa-haiji Temple |

|

| 北白川廃寺跡 | 北白川廃寺跡 |

|

|

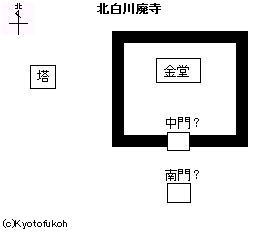

北白川廃寺金堂の瓦積基壇遺構の一部(京都大学総合博物館東)  瓦積み基壇遺構、丸瓦の小口(京都大学総合博物館東)  【参照】瓦積み基壇遺構の発掘現場(京都大学総合博物館)、説明板より 【参照】瓦積み基壇遺構の発掘現場(京都大学総合博物館)、説明板より 【参照】東方基壇(金堂)(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所)、説明板より 北白川廃寺伽藍配置予想図   【参照】東方基壇(金堂)は右の紫部分、その下に中門、そのさらに下に南門、南北の大通りが現在の白川通(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所)、説明板より  【参照】北白川廃寺の復元図(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、梶川敏夫)、説明板より  瓦積み基壇遺構、丸瓦の小口(京都大学総合博物館東)  左京区北白川大堂(だいどう)町  この付近(左京区北白川大堂町)に金堂があったとみられている。金堂は住宅と道を跨いで建っていた。  【参照】北白川廃寺の塔遺構(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所)、説明板より  「東瀬ノ内町」の地名  「堂ノ前」の地名  【参照】北白川廃寺から出土した軒丸瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】出土した軒丸瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】出土した軒丸瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】出土した奥に軒丸瓦、複弁蓮華文、7世紀、手前に軒平瓦、偏平唐草文、7世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】出土した奥に軒丸瓦、複弁蓮華文、7世紀、手前に軒平瓦、偏平唐草文、7世紀(京都大学総合博物館蔵) 【参照】出土した灰釉陶器浄瓶(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

白川通の東西(左京区北白川大堂町、東瀬ノ内町)付近に、古代寺院である北白川廃寺(きたしらかわ-はいじ)の大規模な遺構が見つかっている。寺院は、粟田氏の氏寺だったとみられている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、白鳳時代(645-710)/7世紀(601-700)後半、創建されたとみられている。粟田氏の氏寺である粟田寺だったともいう。 平安時代、794年、平安京遷都以降も存続したとみられている。 9世紀(801-900)前半、塔は石積基壇に改装された。 平安時代末期、廃絶したとみられている。 近代、1934年、土地区画整理事業の際に、白川通東の大堂町より金堂の瓦積基壇が発見される。大量の瓦も出土した。 現代、1974年-1975年、白川通西の東瀬ノ内町より、塔跡とみられる正方形の石積基壇の一部、瓦類が多数出土した。 1980年、白川通東で金堂の回廊とみられる柱列が見つかる。 1995年、白川通西の塔跡より、乱石積基壇、その内に瓦積基壇が見つかる。 2004年、白川通東で金堂の回廊であることが確定される。 ◆遺跡 北白川廃寺の境内には、北より金堂、中門、さらに南門が直線上あり、金堂は回廊で囲まれていたとみられている。金堂のほぼ真西には、塔が建てられていたとみられている。 ◈ 近代、1934年に発掘された金堂の瓦積基壇(高さ1.2m、東西36.1m、南北22.8m、828㎡)は、7世紀(601-700)後半では最大規模だった。地方寺院として破格の規模だったという。基壇は、方形に土を掘り下げ、砂、粘土で固めて積み上げ、四周に瓦を積み上げた。基壇南北辺中央には、石の階段が付けられていた。1980年以降の発掘調査により、周囲に回廊があったことも確認された。 現在、北白川廃寺金堂の瓦積基壇遺構の一部が、京都大学総合博物館東に復元されている。2段の地覆石の上に半裁(裁断したもの)の平瓦を28段重ねている。丸瓦の小口が設けられており、この遺構では3カ所が確認できる。これは湿気を抜くためとも、装飾のために設けられたともいう。 基壇は、建物の土台部分になり、1.建物の不等沈下を防ぐ。2.雨水の侵入を防ぎ建物を守る。3.特別な建物であることを視覚的に示すなどの役割があった。かつて、百済から伝えられ、畿内の渡来系氏族の多い地域で、おもに白鳳時代に普及した。 ◈ 現代、1974年-1975年の発掘調査で、その西、現在の白川通を80m隔てて、塔跡(左京区北白川東瀬ノ内町)が見つかっている。正方形の基壇跡(13.6m四方)が確認された。南側中央に階段が付けられていた。かつて、塀に囲まれていたと推定されている。金堂と塔の基壇の南縁がほぼ一直線上に並立してあり、同笵の軒丸瓦も発見された。塔は金堂に遅れて建てられたとみられている。ただ、金堂と塔の距離が離れ過ぎていることから、別の2寺が存在したとの見方もある。 ◈ 瓦には官営窯の小野瓦窯(がよう)、栗栖野(くるすの)瓦窯のものが使われ、寺院は朝廷との関わりがあったとみられている。 ◆粟田氏 北白川から南禅寺付近にかけて、愛宕郡(おたぎぐん)粟田郷が置かれていた。飛鳥時代、646年の大化改新-奈良時代には粟田氏の影響下にあった。 粟田氏は、第5代・孝昭天皇(前506-前393)皇子・天足彦国押人命(あめたらしひこくにおしひとのみこと)を祖にするとされる。皇子はほかに春日氏、大宅(おおやけ)氏、小野氏、柿本氏ら中央豪族の祖ともいう。 粟田氏は鉱物を穿ち、粟や瓜を主食としたという。一族には、飛鳥時代に遣唐使として渡唐、中納言になった粟田朝臣真人(?-719)がいる。 ◆地名 付近の北白川大堂町(だいどうちょう)の町名は、近代、1934年に瓦積基壇の発掘、発見に伴い名付けられたという。 南西には「堂ノ前町」の地名がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『飛鳥白鳳の甍 京都の古代寺院』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都大事典』、『掘り出された京都』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、京都大学総合博物館  |

|

|

| |

|