|

|

|

| 円光寺 (京都市下京区) Enko-ji Temple |

|

| 円光寺 | 円光寺 |

|

|

|

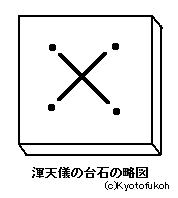

円光寺(えんこうじ)の山号は大永山という。境内周辺(梅小路、西中町、東中町)には、かつて安倍晴明の子孫・土御門(つちみかど)家の屋敷があったとされている。 浄土宗本願寺派。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、1523年、越前国坂井郡の浄善を開基としたという。本尊を阿弥陀仏とした。(『坊目誌』)。当初は現在の鎌屋町西付近(下京区醒ヶ井通魚棚町下ル、生酢屋橋通近く)にあり、興正寺門徒があったという。(『京町鑑』) 江戸時代、1643年、照宗が鎌屋町に移して中興したともいう。(『坊目誌』) 近代、1945年、太平洋戦争中の建物強制疎開により現在地に移る。 ◆土御門家 公家・土御門家は、平安時代、左大臣阿部倉梯麻呂10世・安倍晴明(あべ の せいめい/はるあき、921-1005)が天文博士となり、以来、天文、陰陽道により朝廷に仕えた。室町時代、勘解由小路在富(かでのこうじ あきとみ/かげゆこうじ ありとみ、1490-1565)が没し、勅命により土御門有脩(つちみかど ありすえ、1527-1577)が継ぎ、天文・暦術博士を兼任した。近代、1870年に天文観測、暦制作が大学管轄になるまで続いた。 ◆文化財 当寺と土御門家の直接的な関係はない。境内中庭に陰陽道の星の経緯度を調べるために用いられたという渾天儀(こんてんぎ)の台石部分が据えられている。 台座は正方形の石盤(一辺140cm、厚さ15cm)であり、上面の対角線上に細い線(溝)2本が直角に十字に刻まれている。この溝には水を注ぎ台座の水平をとるための水準器に使ったとみられる。対角線の端には丸い4個の穴が開けられており、ここに渾天儀の4本の柱の石突を差し込んで固定したとみられる。 渾天儀の構造は球体で、内部は複数の環の集合体になっていた。環が天球上の子午線、赤道水平、地平線などを表しており天体を観測、計測することができた。当寺の渾天儀は、江戸時代、1755年の宝暦の改暦で渋川春海(しぶかわ はるみ/しゅんかい、1639-1715)が設計、製作したねのという。4本の環と玉衡(星を見るための望遠鏡の筒)などにより構成されていた。土御門泰邦(つちみかど やすくに、1711-1784)が使用したものとされている。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『京都市の地名』、ウェブサイト「京都円光寺 渾天儀台石」 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|