|

|

|

| 長岡天満宮 (京都府長岡京市) Nagaoka-temmangu Shrine |

|

| 長岡天満宮 | 長岡天満宮 |

|

|

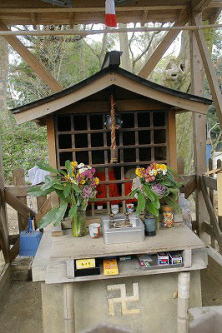

サクラ     キリシマツツジ  サクラ   ヤマブキ  アジサイ   サクラ   ウメ   本殿  本殿  本殿  本殿  本殿    本殿        中小路宗城大人之像(左)、宗康大人之像   手水舎  手水舎   算額  八幡社、春日社   稲荷大神  山神社  松尾竜神、菅竜神  白太夫社、和泉殿社  笠松地蔵尊  長岡大明神社殿旧址  筆塚  古今伝授の間の石碑、「温故知新」の揮毫は細川護熙による。   キリシマツツジ(市の天然記念物)、樹齢100年、150年ともいう。  キリシマツツジ  ムクロジの大木  梅園    八条ヶ池 |

長岡京市の長岡天満宮(ながおか-てんまんぐう)は、「見返り天神」ともいわれた。平安時代、太宰府に左遷される菅原道真がこの地に立ち寄り、腰かけた石(見返り石)に因むという。学問の神様で知られている。「開田(かいでん)天満宮」とも呼ばれた。 祭神は菅原道真を祀る。 学業成就、合格祈願、厄除開運の信仰がある。 京都十六社朱印めぐりの一つ。授与品は天神矢、福笹、開運絵馬、干支一刀彫、合格祈願セットなど。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、この地は、菅原道真(845-903)の領地だったという。また、長岡は、道真が歌人・在原業平らと共に遊び、詩歌管弦を楽んだ地ともいう。 901年、道真の太宰府左遷時に、この地に立ち寄り、「我が魂長くこの地にとどまるべし」と名残を惜んだともいう。その後、道真自作の木像を祀ったのが創起ともいう。また、道真一族の中小路、東小路、西小路の三家により、道真の聖廟を祀ったともいう。 室町時代、すでに社殿があったとみられている。 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 1498年、再建された。 安土・桃山時代、1596年、慶長の大地震により社殿が倒壊する。 1598年、再建されている。 江戸時代、1623年、境内は、八条宮智仁親王の家領となる。社地が整備された。 1638年、八条宮智仁親王により境内東に、灌漑用水を兼ねる八条ヵ池を開いた。 1676年、第112代・霊元天皇の勅により、八条宮家により社殿が造営されている。 1690年、八条宮家により本殿造営となる。道真自作という像と、護持本尊が中小路家により本殿に合祀されたという。 近代、上知令(1871、1875)以後、10万坪の広大な境内は、2万坪に減じた。 1941年、平安神宮社殿を移築した。本殿は、大歳神社(西京区)、拝殿は角宮(すみのや)神社(長岡京市)へ移築された。 ◆菅原 道真 平安時代前期-中期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわら-の-みちざね/みちまさ/どうしん、845-903)。男性。本名は三、幼名は阿呼、菅公(かんこう)、菅丞相。父・菅原是善、母・伴氏の3男。。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格、871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承した。883年、加賀権守兼任。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上した。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任した。894年、遣唐大使に任命されるが、唐の疲弊などを理由にして大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣になる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、太宰府で没した。59歳。 没後、923年、道真に本官右大臣を復され、左遷詔書は破棄された。993年、左大臣正一位、太政大臣を追贈される。 道真没後約50年間に、都では旱、疫病(疱瘡)、月食、大彗星、地震、天候不順などが続いた。道真の政敵・藤原菅根、藤原時平の死(909)、左遷を命 じた醍醐天皇の皇太子保明親王の死(923)、清涼殿落雷(930)による藤原清貴、平希世の死、醍醐天皇自身の死(930)が相次いだ。これらの異変は、道真の怨霊の仕業と怖れられた。道真怨霊についての文献初出は、平安時代中期『日本紀略』という。道真には没後、993年、正一位、太政大臣が追贈される。道真は、当初、雷神、祟り神として、後に天神として学問の神として祀られた。 ◆中小路氏 中小路氏は、平安時代中期、901年、菅原道真の太宰府左遷に従ったという。その後、京都に戻される。道真自作の本尊を祀り、長岡天満宮の創建になったとされる。 その後、在家武士になり、開田城付近に開田天満宮を祀ったという。 ◆八条宮 智仁 親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の皇族・八条宮 智仁 親王(はちじょうのみや-としひと-しんのう、1579-1629)。男性。名は胡佐麿。父・陽光院誠仁親王の第6王子、第107代・後陽成天皇の弟。豊臣秀吉の猶子(ゆうし)になり、八条宮(桂宮)家を創設した。桂離宮は自ら造営し、子・智忠親王が竣工した。学を好み、書も秀でた。51歳。 ◆建築 ◈本殿、祝詞舎、透塀は、近代、1941年に平安神宮(左京区)の社殿を移築した。 なお、この時、江戸時代前期、1690年造営の既存の本殿は、大歳神社(西京区)へ、同じく拝殿は角宮(すみのや)神社(長岡京市)へ移築された。 ◈正面朱塗りの拝殿は、1998年に既存の拝殿を増改築した。 ◆文化財 江戸時代後期、1790年の「算額」は、中嶌敬軸門人・今堀彌吉の奉納による(収蔵)。 ◆古今伝授の間 境内に「古今伝授(こきんでんじゅ)の間」の石碑、「温故知新」が立てられている。揮毫は細川護熙による。 安土・桃山時代、1600年、八条宮家(後の桂宮家)初代・智仁親王(1579-1629)は、自邸で細川幽斎(1534- 1610)より古今伝授を受けた。その解釈に関する、奥義読み解き方を教えられる。2代・智忠親王(1619-1662)は、この建物を八条宮家の領地があった開田(かいでん)村の開田天満宮(後の長岡天満宮)の境内に移した。以後、開田御茶屋(歌仙御茶屋)と呼ばれる。 近代、開田村の桂宮の領地が失われたのに伴い、建物は細川家に引き取られた。1912年、水前寺公園(熊本市)内に草葺の「古今伝授の間」が再建され現存している。2009年-2010年、古今伝授の間の解体修理の際に、開田天満宮の頃の柱、欄間、花頭窓などの部材、間取りが再利用されていることが判明した。 ◆映画 映画「薄桜記」(監督・森一生、1959年、大映京都)、時代劇映画「大菩薩峠 完結編」(監督・内田吐夢、1959年、東映)の撮影が行われた。 ◆自然 ◈八条ヶ池(南北全長440m)は、かつて大池と呼ばれ、灌漑用池であり、方生池でもあった。八条ヶ池の中堤両側に、樹齢百数十年-150年という200本のキリシマツツジ(長岡京市の天然記念物)の植栽があり、日本随一といわれている。4月末に開花する。 ◈境内の天神の森には、多くの野鳥が集う。1997年の京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「長岡天満宮」として選定された。 ◈ムクロジの大木は、樹齢200年という。幹回り3m、樹高18m、枝張東西18m、南北22m。 ◈隣接する長岡公園の梅園(3月)、春の桜(4月)、菖蒲(5月)、紅蓮(7月)も知られている。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆年間行事 歳旦祭(9:00に歳旦祭、0:00・9:00に甘酒接待)(元旦)、奉納書初め(10:00-16:00に書初め)(1月1日-3日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、どんど(左義長)(1月15日)、節分祭(2月3日)、初午祭(長岡稲荷)(2月上旬)、梅(2月下旬)、梅花祭(3月中旬)、祈年祭(3月25日)、十三まいり(3月13日、3月-4月)、桜(4月)、春の観光祭り(4月下旬)、献菓祭(4月下旬)、筆塚祭(学業成就、書芸上達の祈願、筆供養。)(5月5日)、大祓(6月30日)、菖蒲(6月)、七夕祭(7月7日)、宵宮コンサート(8月24日)、夏祭り(8月25日)、ききょう(8月-9月中旬)、名月祭(9月中旬)、敬老祭(9月中旬)、放生会(9月下旬)、例祭(10月9日)、氏子まつり(10月下旬)、紅葉(11月)、七五三(11月中旬)、新嘗祭(11月25日)、火焚祭(11月28日)、除夜祭・大祓(22 :00より除夜祭)(12月31日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都おとくに歴史を歩く』、『わかりやすい天神信仰 学問の神さま』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京の福神めぐり』、『週刊 京都を歩く16 長岡京・八幡』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|