|

|

|

| 正法寺 (京都市西京区) Shobo-ji Temple |

|

| 正法寺 | 正法寺 |

|

|

参道、社家川に架かる極楽橋 参道、社家川に架かる極楽橋    山門     本堂  本堂    宝生殿    大手水鉢    庭園   庭園   庭園、栗鼠  庭園、ふく蛙(左)、亀(右の小岩)  宝生殿南の千原池   襖絵「西山賛歌」  鼓動不動  子育水子地蔵尊   春日不動尊の石標  不動堂  不動堂  不動堂  不動堂の西に祀られている。   遍照堂  石像阿弥陀三尊 石像阿弥陀三尊    春日稲荷社  春日稲荷社  春日稲荷社    参道、社家川に架かる極楽橋  【参照】境内西の小塩山、社家川 |

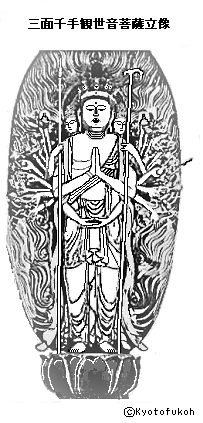

大原野の小塩山麓にある正法寺 (しょうぼう-じ)は、大原野神社の向いに位置している。古くから「西山大師」「西山のお大師さま」と親しまれた。巨石の庭園があることから「石の寺」ともいわれる。山号は法寿山(ほうじゅ-ざん)という。 真言宗東寺派別格本山。本尊は三面千手観世音菩薩になる。 西国薬師第41番霊場(西国薬師四十九霊場めぐり)。洛西観音霊場番外札所、札所本尊は三面千手観音。大黒天(大原野大黒天)は京都大黒御利益巡り(京都六大黒天霊場)第3番札所、福寿無量の信仰がある。御朱印、えんむすび御守り、さくら鈴守りなどが授与される。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代、754年/天平年間(729-749)、この地は、鑑真の高弟・智威大徳の隠棲地であり、修行の場だったという。大徳は薬師如来を祀り、春日禅坊(かすが-ぜんぼう、春日明神祠の前身)と称したという。 天平・勝宝年間(749-757)/791年、最澄(767-822)は智威大徳のために寺を開き、「大原寺(後の大原院勝持寺)」と称したという。その子院49院の一に正法寺があった。 平安時代、丘陵地の大原野は、皇族、公卿の遊猟地として知られた。 815年/弘仁年間(810-824)、空海(774-835)は巡錫の途中にこの地を訪れ、42歳の厄除けに聖観音を自ら刻んだという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 江戸時代、1615年/慶長年間(1596-1615)、慧雲(寥海)は槙尾の僧坊を興し住職になる。弟子の長円(圓)律師を伴い、智威大徳の旧地に法寿山正法寺と名づけ、真言密教・天台兼学の道場とした。(寺伝)。恵雲?、微円?の両律師によるともいう。 元禄年間(1688-1703)、桂昌院(1627-1705)の帰依を受ける。以後、徳川家の祈願所になる。 近代、1868年、近隣の安養寺を併合した。 現代、1984年、春日稲荷明神が再建される。 2013年、境内近くに京都第二外環状道路が開通した。 ◆智威大徳 奈良時代の僧・智威大徳(ちい-だいとく、?-? )。詳細不明。男性。鑑真和上(687-763)の高弟になる。754年、鑑真とともに唐より来日した高僧60余人のひとり。金剛智三蔵の真言秘密法を日課と行じ、天台の修禅を怠ることがなかったという。754年/天平年間(729-749)、大原野に隠棲し、春日禅坊(正法寺の前身)と称したという。 空海は智威大徳を崇拝し、811年、乙訓寺の寺務長に任じられると、毎日のように寺を訪れたという。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、諡号は弘法大師、灌頂名は遍照金剛。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥となり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。空海が寺に迎えられたのは、自害した早良(さわら)親王の怨霊を鎮めるためだったともいわれている。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなる。62歳。東峰に葬られた。 ◆寥海 江戸時代前期の僧・寥海(りょうかい、?-1611)。詳細不明。男性。慧雲(えうん)蓼海。和泉(大阪府)の生まれ。法華宗から仏教の退廃を嫌い丹波山中に棲む。明忍に出合い、戒律の復興を願い大和・西大寺でともに学ぶ。1602年、高山寺で受戒した。槇尾西明寺に住した。1615年、正法寺を再興した。 ◆長圓 江戸時代の僧・長圓(ちょうえん、?-?)。詳細不明。男性。慧雲(寥海)の弟子。1615年、正法寺を再興した。 ◆桂昌院 江戸時代前期の3代将軍・徳川家光の側室・桂昌院(けいしょういん、1627-1705)。女性。おたつ、おあき、お玉、宗子、光子など。京都・大徳寺付近で生まれた。堀川通西藪屋町の八百屋・仁左右衛門の次女ともいう。父没後、母・鍋田氏は二条家の家司(けいし)・本庄太郎兵衛に嫁した。本庄氏の養女になる。伊勢内宮・慶光院住持(六条有純の娘・お梅)付女中になり、江戸下向に同行する。1639年、3代将軍・徳川家光側室・お万の方に仕える。春日局の部屋子として家光に見初められ側室になる。1646年、徳松(綱吉)を産む。1651年、家光没後に落飾し、筑波山知足院に入る。桂昌院と称された。1680年、5代将軍に綱吉が就くと、江戸城三の丸へ入った。三丸殿と称された。1702年、女性最高位の従一位の官位、藤原光子(宗子)の名を賜る。神仏を尊崇し、仏教に帰依した。僧・亮賢、隆光を信頼し、江戸に護国寺・護持院を建立する。生類憐み令を発案したともいう。諸国の寺社再興を援助した。。79歳。 墓は真敬寺(上京区)、善峯寺(西京区)にもある。 ◆亀岡末吉 江戸時代後期-近代の建築家・亀岡末吉(かめおか-すえきち、1865-1922) 。男性。内務省、宮城県、京都府技師を歴任した。社寺建築の調査・保存事業、設計は「亀岡式」と呼ばれた。 京都では、東山忠魂堂、東本願寺勅使門、仁和寺では宸殿、霊明殿、勅使門、書院などを手掛けた。57歳。 ◆西井佐和子 近現代の日本画家・西井佐和子(1947-2000)。詳細不明。女性。京都大原野の生まれ。日本画専門学校に学ぶ。創画会に参加した。正法寺(西京区)に襖絵「西山賛歌」41面がある。53歳。 ◆仏像 ◈「三面千手観世音菩薩立像」(181㎝/260㎝)(重文)は、本堂内陣正面に安置されている。鎌倉時代初期の作になる。かつて九品寺(園部町)に安置されていた。 平安時代の優雅さ、鎌倉時代の剛健な風貌・技巧が見られる過渡期にある。 顔は正面と2つの化仏(けぶつ、頭上仏形)がある珍しい三面形式になる。人々の救済のためにあらゆる面に目を配り、現在・過去・未来にも配慮し手を差しのべるという意味を持つ。頭上にはさらに23面の化仏が付く。衣文も流麗に表現されている。洛西観音霊場番外札所本尊になっている。 木造、漆箔、玉眼(正面・左右3面)。 ◈本堂左に「薬師如来」が安置されている。開山・智威大徳は、この地に隠棲して安置し、篤く信仰したという。病気平癒、衣食住を満たすという。西国薬師第41番霊場(札所 )(西国薬師四十九霊場めぐり)の本尊になる。 ◈本堂の「聖観音菩薩立像」は、南北朝時代、「貞和二年(1346年)」の銘がある。平安時代前期、弘仁年間(810-824)に、空海(774-835)が42歳の厄除け自刻したという。美しい表情をし、蓮の蕾を手に持つ。厄難消除の信仰がある。 寄木造、漆箔、彫眼。 ◈本堂に「延命地蔵菩薩」も安置されている。南北朝時代、貞和年間(1345-1349)作になる。 ◈本堂の「阿弥陀如来坐像」は、定印を結ぶ。 ◈宝生殿の「大黒天(大原野大黒天)」(95㎝)は、江戸時代作になる。右足を大きく踏み出した姿をとり「走り大黒/大黒点天」と呼ばれている。一刻も早く福徳を授けようとし、足が動いているように見えるという。京都六大黒天の一つであり、京都六大黒天霊場第3番札所になる。 木造、彩色。 ◈宝生殿に「愛染明王坐像」が安置されている。室町時代作になる。怒りの表情を浮かべ、頭に獅子冠を被る。3つの目と6本の腕を持つ。敬愛和合の願いがこめられ、夫婦和合、良縁成就などの信仰がある。 ◈春日不動堂に、「春日不動明王」が祀られている。厄難消除、除災招福、家内安全、当病平癒、交通安全、学業成就などの信仰を集める。 弘法大師像も安置されている。 ◆建築 ◈ 大門、本堂、書院、宝生殿、春日不動堂などが建つ。 ◈ 「遍照塔(へんじょう-とう)」(京都市指定有形文化財)は、近代、1908年に当初は高台寺(東山区)に建てられた。1904年-1905年の日露戦争従軍の戦病死者慰霊のための忠魂堂だった。現代、2007年に正法寺に移築される。 設計施工は亀岡末吉であり、伝統的な建築を手がけた最初の作品になる。二重塔であり、下層の円柱は飛鳥時代-平安時代初期の胴張り、平安時代後期-室町時代以前の蟇股(かえるまた)が見られる。鎌倉時代の絵様、繰形(くりかた、装飾)などが見られる。 堂内中央に六角形の厨子があり、合祀者の牌が安置されている。元帥・元老大山巌(1842-1916)揮毫の扁額が掛る。地下には弥勒菩薩の絵姿が祀られている。 六角形平面で上下二層(六角二重塔)、宝形造、朱塗り、当初は檜皮葺、現在はチタン葺。 ◆庭園など 宝生殿の前庭「宝生苑(ほうしょう-えん)」(1万7000㎡)は、枯山水式、池泉観賞式庭園になる。 借景庭園でもあり、東に京都市内を望むことができる。手前に向日丘陵、東に東山連峰が見える。北(左)より音羽山(583m)、千頭岳(602m)、稲荷山(233m)、醍醐山(450m)、岩間山(443m)などの山々が連なる。南に伏見城も望める。 池泉もあり、南の観音滝からの流れは手前の池に注いでいる。大小5つの島があり、白砂に鳥獣の形をした巨岩・奇岩が全国より集められた。「鳥獣の石庭」、「石の寺」ともいわれている。これらは、戦後に吉川住職・信者により集められた。総重量は600tにもなり、戦死者慰霊のために寄贈されたという。 大小の石は象、羊、ペンギン、栗鼠(くりねずみ)、蛇、梟(ふくろう)、浜千鳥、子獅子、獅子、犬、亀、ふく蛙、鸚鵡(おうむ)、土竜(もぐら)、兎(うさぎ)、蛙など16種の動物に見立てられ据えられている。 一角に水琴窟がある。庭内に紅枝垂桜の古木がある。 ◈ 書院奥には、庭園と一体になった絵のような掛軸「鶴の立体掛軸」が見られる。 ◆文化財 ◈ 鎌倉時代初期の「両界曼荼羅」がある。 ◈「徳川氏関係文書」がある。 ◈本堂の「大手水鉢」は、江戸時代の旧大坂商人・鴻池(こうのいけ)家伝来という。 ◆障壁画 書院大広間に襖絵「西山賛歌」41面がある。近現代の日本画家・西井佐和子(1947-2000)の筆による。 小塩山、ポンポン山など西山の四季の風景、草花が丹念に描かれている。病をおして最後の17枚を書き終え、その3日後に亡くなる。襖絵が遺作になった。 ◆鎮守社・石像など ◈ 不動堂の隣に「春日稲荷尊」が祀られている。 祭神は茶吉尼天を祀る。寺鎮守社であり、福神稲荷、商売繁盛、福徳授与などの信仰もある。 白狐伝承が残る。開山・智威大徳の隠棲中に、お使い役の白狐が天馳(あまかけ)って大徳のために資糧を運んだという故事に因む。 ◈ 子育水子地蔵は、安産祈願、子育・成長安全の幸せ、水子供養などの信仰を集める。 ◈ 「鼓動不動」は、回廊に佇む石像の不動明王であり、耳を澄ますと不動の鼓動が聞こえるという。 ◈ 「清め不動尊」は、不動真言を3度唱えて水を掛け、春日不動堂にお参りする。 ◈ 「石像阿弥陀三尊」は、梵字状の庭園の背後に祀られている。阿弥陀如来、その慈悲の分身である観世音菩薩、知恵の分身である勢至菩薩の三像が鎮座している。 ◆春日稲荷明神伝承 境内に祀られている春日稲荷明神にまつわる伝承が残されている。稲荷神の称号は、智威大徳の春日禅坊に由来し、最古の稲荷神という。 晩年の智威は文殊菩薩の三昧境に入り、禅坊から出ることはなかった。老翁一人が仕え、身の回りの世話を焼いていた。また翁に白狐が従っていた。人々は智威を文殊菩薩の化身と崇め、老翁を神使として畏れた。白狐は智威大徳の絵姿を抱いて大空を駆け巡り、天の恵みをもたらし、交わりのあった人々の手紙を運んだりしていたという。 智威が死を悟ると、禅坊奥の石窟で坐禅に入る。智威の没後、やがて翁は姿を消し、白狐のみが石窟の前に控えた。人々が詣ると良香が漂ったことから、小祠が建てられ「狐王社」として祀った。 平安時代、空海(774-835)が東寺に入った際に、再び老翁が稲を荷って現れ、以来、永く寺を護り奉仕した。空海は翁を菩薩として迎え、伏見稲荷明神として祀る。その後、狐王社は荒廃する。 江戸時代、蓼海は智威を追慕し、観行7日目の結願に老翁が現れる。翁は稲を荷い、三女三子を供とした。翁は、稲荷明神と名乗り、当地がかつて智威と契りを交わした本拠地であるという。翁が手招くと老白狐が現れ地面に伏した。翁が稲を慧雲に投げると、文殊菩薩に変化し白狐に乗った。三女三子も菩薩一族に変わり小白狐に乗り飛ぶ。慧雲が座を立ち、指を鳴らすとそれらの姿は消えた。 慧雲はこのことを秘匿したが、人々は争うようにして参拝した。慧雲は慶長年間(1596-1615)に、この智威の旧跡に真言密教、天台の道場を開いたという。(慈雲『春日稲荷縁起』)。 また、慧雲は戒律復興に尽力していた折にこの地を訪れた。老翁と老白狐が現れ、この地は智威大徳と契りを交わした土地であり、戒律復興を助け、福徳を授けるように告げたという。後に慧雲は、因縁の地を復興し、法寿山正法寺と名付け再興の祖になったという。(寺伝) ◆花暦 春は梅園に百数十本の紅白の梅の木が広がる。水仙、椿、紅枝垂桜、八重桜、芝桜、牡丹、芍薬(しゃくやく)、皐月、躑躅(つつじ)、藤・アヤメ、夏は紫陽花、青もみじ、睡蓮、蓮、彼岸花、ノムラモミジ、秋は紅葉、冬は南天や千両・万両が愉しめる。 ◆東海自然歩道 境内は、小塩山・西山連峰の麓にある。東海自然歩道の一部に含まれており、ハイキングコースとしても親しまれている。 ◆景観・自然 宝生殿南に千原池が広がる。かつて屈指の景観を誇った。その後、京都第二外環状道路により、木蔽う風景は失われた。 大枝から久御山を結ぶ4車線自動車専用道路(総延長15.7km)は、通称を「にそと」という。道路は境内南に貫通する。境内の南部分は地下化(トンネル)することになり、現代、2013年に完成した。 現在でも、千原池にはカルガモ、カイツブリなどが飛来することもあるという。 ◆年間行事 初護摩祈願厳修・甘酒接待、初詣(12月31日除夜-1月1日)、節分厄除開運祈願祭・柴灯護摩(小豆がゆ、笹酒接待)(2月3日)、春季彼岸法要(3月彼岸中日)、花まつり・琴演奏(4月上旬)、四国88ヵ所霊場巡拝(5月下旬)、盆施餓鬼・千燈供養法要(8月盆過ぎ土曜日)、精霊流し(8月最終土曜日-日曜日)、秋季彼岸法要(9月彼岸中日)、紅葉まつり・琴演奏・寺宝公開(11月中旬)。 春日不動護摩供(毎月8日)、弘法大師おつとめ(毎月21日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都おとくに歴史を歩く』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』 、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、ウェブサイト「正法寺」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|