|

|

|

| 法輪寺 (京都市西京区) Horin-ji Temple |

|

| 法輪寺 | 法輪寺 |

|

|

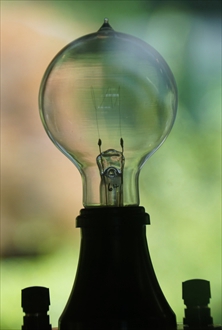

参道に架かる轟橋  山門     参道の石段  本堂  本堂        多宝塔      鐘楼   電電宮社  電電宮社  電電宮社  電電宮社   葛井  見晴台からは、桂川、京都市街地も望むことができる。  比叡山  虎像  山羊像、虚空蔵菩薩の使い。  御針供養塔    針供養塔  ヘルツとエジソンのレリーフ  ヘルツ  エジソン  【参照】白熱電球のフィラメントとして使われた真竹(京都市洛西竹林公園)、40V、60Wで800時間の点灯が可能だったという。  うるしの碑、漆の祖神にもゆかりある。   【参照】平安時代の嵐山復元模型(京都市平安京創生館)、案内パネルより |

法輪寺(ほうりん-じ)は、嵐山の虚空蔵山中腹にある。眼下に桂川の流れ、遠く北山、東山の山並みも見渡すことができる。「十三参(詣)り」で知られる。 「虚空蔵(こくうぞう)法輪寺」、「嵯峨虚空蔵」、「嵯峨の虚空蔵さん」とも呼ばれている。山号は智福山という。かつて山号は木上山、日照山とも呼ばれた。 真言宗五智教団、本尊は虚空蔵菩薩(嵯峨虚空蔵)を安置する。 虚空菩薩(三十三回忌)は京都十三仏霊場めぐりの第13番札所。 本尊は、記憶を増し智慧を授けるとの信仰がある。丑年、寅年の守り本尊としての信仰も集める。染織、漆器業の守護、彫刻、醸造、酒造、美術、工芸、極楽往生、知恵授け・学問向上、官位・称号・免許取得、福徳、縁結び、子授け、芸道・技芸上達、息災長寿、裁縫上達、漆祖神、商売繁盛などの信仰がある。電電宮は電気・電波守護、電気業守護などの信仰がある。知恵のお守り知恵のくるみ、裁縫上達のお守りが授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 古墳時代、300年代、この地には三光明星尊を祀る葛野井宮(かずのいぐう)があった。工芸、技芸を職とした人々に深く信仰されていたという。 飛鳥時代、6世紀(501-600)後半、渡来系氏族・秦氏が深草から葛野に移住したとみられている。この地の開拓に伴い、葛野井宮は氏族守護の祖神になる。また、一帯を含む地名も、葛野井宮に因み葛野(かずね)と呼ばれるようになる。 奈良時代、713年/天平年間(729-749)、第43代・元明天皇の勅願により、行基が寺を開創したという。古義真言宗の木上山葛井寺(もくじょうざん/きがみさん かずのいでら/かどいでら/くづいじ)と呼ばれた。国家安泰、五穀豊穣、産業興隆の勅願所になる。以後、歴代天皇の勅願所になった。(寺伝) 平安時代、829年、空海は高弟・道昌に寺を再興させ、100日の虚空法蔵を修したという。一木を彫り虚空蔵菩薩像を安置した。空海の師で秦氏の勤操大徳、興業大師、明恵、日蓮などの高僧も、当寺へ参篭している。 868年、「法輪寺」と改称した。 874年、道昌が再興し堂宇が改修される。寺号を「法輪寺(当初は法林寺、後に法輪寺とも)」に改めたともいう。 天慶年間(938-947)、空也が参篭し、勧進により堂塔修造、常行堂を建立したという。 平安時代中期、道命(どうみょう、974-1020)が住持になる。この頃、和泉式部が当寺に籠る。(『和泉式部集』) 『枕草子』(996-1008)の「寺は」の段に、壺坂、笠置と並び法輪と記されている。 1180年、霊安所として記されている。(『梁塵秘抄』) 鎌倉時代、1206年、鳥羽上皇(第74代)が参詣した。(『百錬抄』) 室町時代、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)の際に、西軍・畠山義就と東軍・筒井光宣が門前で戦う。堂宇は焼失した。その後、衰微する。(『経覚私要抄』) 1517年、空蔵菩薩像の開帳が行われた。 安土・桃山時代、1597年、第107代・後陽成天皇は、別当・恭畏法印に対して、再興のための勧進綸旨を発した。「智福山」の勅号を贈られ、木上山より改める。 江戸時代、1606年、第107代・後陽成天皇による勅旨で勧進が行われ、加賀前田家により再建された。落慶法要が行われる。天皇により「智福山」の勅号に改められた。 元和年間(1615-1624)、別当・禅宥以来、広沢流になる。 5代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院(1627 -1705)により再興される。 1693年、綱吉が寺領50石の朱印状与えた。 1799年、十三参りについて記されている。江戸時代中期以降に盛んになる。(『都林泉名称図絵』巻4) 天保年間(1830-1844)以来、法輪寺別当が広隆寺の別当を兼帯した。幕末まで続く。(「法輪寺文書」) 1864年、蛤御門の変で、長州藩は天龍寺に集結し、薩摩藩・幕府軍との戦いにより大黒天などを焼失した。 近代、1884年、本堂が再建された。その後も再興が続く。 1914年、客殿など現在の伽藍になる。 1936年、多宝塔が再建される。 現代、1969年、電電宮が再興された。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。男性。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国(大阪府)の生まれ。父・高志才智、母・蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆道昌 平安時代前期の真言宗僧・道昌(どうしょう、798-875)。男性。俗姓は秦氏。渡来系氏族の出身。讃岐国(香川県)の生まれ。812年、14歳で奈良・元興寺で出家し、明澄に三論教学を学ぶ。818年、東大寺で具足戒を受戒した。828年、神護寺の空海に真言密教を学び、両部の灌頂を受けた。829年、空海の指示で、京都・葛井寺に参籠し虚空蔵求聞持法を修した。830年、薬師寺最勝会講師になる。宮中仏教会導師を務めた。830年-870年、第53代・淳和天皇に召され、宮中仏名懺悔の導師になる。836年、広隆寺・隆城寺別当を歴任する。862年、広隆寺別当を弟子・玄虚に譲る。864年、権律師、後に律師になる。874年、少僧都、嵯峨葛井寺(ふじいでら)を再興し、法輪寺に改め中興開山になる。78歳。 空海十大弟子の一人。導師は薬師寺、壇林寺、興福寺、比叡山惣寺院、貞観寺などで務めた。大堰川(桂川)決壊を受け、承和年間(834-848)、勅願により大堰川の堤防を改修し、架橋(後の法輪寺橋、後の渡月橋)し、船筏の便を開く。桂、川岡、向日の荒地に水を引き、田畑を開拓した。貞観年間(859-877)にも大堰川の堰を改修し、行基の再来と称された。 ◆赤染 衛門 平安時代中期の歌人・赤染 衛門(あかぞめ-えもん、956/960? -1041~)。女性。父・大隅守・赤染時用、母の前夫・平兼盛の子ともいう。976年、貞元年間(976-978)、文章博士・大江匡衡と結婚する。夫婦仲よく匡衡衛門と呼ばれる。一男一女があり、良妻賢母の鑑といわれた。源雅信邸に出仕し、藤原道長の正妻・源倫子、娘・藤原彰子に仕えた。紫式部、和泉式部、清少納言、伊勢大輔らとも親交があった。匡衡の尾張赴任とともに下向した。子・挙周(たかちか)の和泉守への任官に尽力する。1012年、夫没後、鞍馬寺、法輪寺などを参詣した。後に仏門に入る。1035年、関白左大臣頼通歌合出詠。1041年、弘徽殿女御生子歌合出詠。『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に入集。中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人。『栄華物語』の作者ともいう。 ◆道命 平安時代中期-後期の天台宗の僧・歌人・道命(どうみょう、974-1020)。男性。大納言・藤原道綱(みちつな)。幼くして比叡山の良源に学ぶ。総持寺阿闍梨、法輪寺の住持、摂津・四天王寺別当。第65代・花山天皇に仕えた。美声の持主で、法華経を読むことで知られた。中古三十六歌仙のひとり。破戒僧であり、赤染衛門、和泉式部と交遊、交際したとされる。家集に『道命阿闍梨集』がある。47歳。 ◆小督局 平安時代後期-鎌倉時代前期の女官・小督局(こごうの-つぼね、1157-1205以降?)。女性。小督。父・桜町中納言・藤原成範。美貌と琴の名手として知られた。第80代・高倉天皇中宮・建礼門院徳子(平清盛娘)の侍女になる。平清盛娘婿・冷泉隆房の愛妾で、後に高倉天皇の寵愛を受けた。隆房は自死する。中宮の父・平清盛は怒り宮中より小督を追放する。呼び戻された小督は、隠し部屋に潜み、1177年、天皇との間に範子内親王を産む。清盛により再び追放され、嵯峨野に隠棲した。清盛は天皇を退位させる。1181年、天皇没後、御陵のある清閑寺に移り、菩提を弔ったという。また、清盛により清閑寺に追放されたともいう。御陵の傍らに墓という宝筐印塔が立つ。 悲哀は『平家物語』巻六、『たまきはる』、能「小督」にも取り上げられている。小督は嵯峨野に隠れ住む。天皇の命を受け探していた北面の武士・源仲国は、琴の音を頼りに居所を尋ねた。小督は天皇のもとへ戻るが、中宮より先に子を宿したとして、清盛は清閑寺に送り出家させられる。天皇は憔悴し早世する。 法輪寺境内に供養塔がある。非公開。 ◆斎藤 時頼 平安時代後期の武人・僧・斎藤 時頼(さいとう-ときより、 ?-?)。男性。滝口時頼入道。父・斎藤以頼(もちより)/斎藤茂頼とも。平重盛の臣だった。1181年、18歳で法輪寺で出家した。建礼門院の雑仕女(ぞうしめ)横笛が寺を訪ねたという。後に高野山に上り、平家敗走後に訪れた平維盛(これもり)を出家させたという。 ◆建築 ◈「多宝塔」は、近代、1942年に建立された。方形と円形の二重塔。銅板葺、高さ17.4m。 ◆仏像 ◈本堂の本尊、「虚空蔵菩薩坐像」は、平安時代の僧・道昌(どうしょう)作という。「日本三虚空菩薩像」の一つ(ほかに、伊勢神宮・金剛証寺、大垣市・明星輪寺)に数えられている。同木三体とされ、弘法大師が開眼したという。道昌は、虚空蔵求聞持法を修し、その完遂の朝に飛来したという虚空蔵菩薩を霊木より彫り出したという。『今昔物語』『平家物語』『枕草子』にもその名が登場する。 ◈本尊脇侍の「持国天立像」(167㎝)(重文)、「多聞天立像」(167.5㎝)(重文)がある。鎌倉時代作とされ、運慶( ?-1223)が手掛けたともいう。木造、彩色、玉眼。非公開。 ◈「原子力の守護仏」が、現代、1962年に造立されている。原子核戦争の脅威に対して発心され、世界平和と幸福祈念のため、法名「原核子」を授けられた。 ◆葛井 かつて、「葛井(かどのい/くずい)」、「星落井(ほしたりのい)」、「明星井」ともいわれる井泉があった。井戸には、天空から明星が降り注いだという伝承が残る。 平安時代前期、829年、道昌は空海より「虚空蔵菩薩の霊験ある相応の地は嵯峨葛井寺である」といわれ、この地で水垢離(みずごり)の修行をしたという。道昌が百日間の求聞持法満願の日に、井水を汲むと明星が天空より降り注ぎ、虚空蔵菩薩が来迎したという。その姿を自ら像に刻み、本尊・虚空蔵菩薩としたという。空海が供養した。これが、法輪寺の始まりになったという また井水は秦氏が、酒造、飲料用に使ったともいわれている。非公開。 ◆創建伝承 創建時の伝承がある。平安時代前期、829年に、道昌は、師・空海の示教に従い、大虚空蔵求聞持法・百日間参篭修行(山中などに篭もり、虚空像菩薩の御真言[まんとら]を百万遍唱えるという行)を行う。 旧5月の満願の日、暁天の中空に生身の虚空像菩薩が出現したため、自ら一木に虚空蔵尊像を彫ったという。虚空蔵とは大空(宇宙)を意味する。葛井寺を法輪寺に改め、神護寺での空海供養の後、法輪寺に安置したという。(『源平盛衰記』巻40) ◆電電宮社 境内には鎮守社、電気・電波守護の電電宮社がある。電電陰陽融合光源を祖神とし、電気電波の守護神である電電明神を祀る。 かつて、明星(金星)天子を本地とする電電明神を祀る鎮守社・明星社があった。江戸時代末、1864年の禁門の変で焼失し、仮宮が建てられる。現代、1956年に電電宮として再興された。 当社は、電気、電力、電波、電子機器、放送、ソフトウェア関連企業など電電塔奉賛会(電電宮護持会)の篤い信仰を集めている。 なお、境内には、ドイツの物理学者で電磁波の放射の存在を実証したハインリヒ・ルドルフ・ヘルツ(1857-1894)、アメリカ合衆国の発明王で起業家のトーマス・アルヴァ・エジソン(1847-1931)の業績を顕彰する碑も立つ。 ◆文化財 ◈「後陽成天皇宸翰山号勅額」「後陽成天皇宸翰勧進綸旨」7通、「徳川将軍朱印状」8通。 ◈伝巨勢金岡筆「求聞持板本尊」「二童子」「如意宝珠」「能作性珠」「磨金塔」。 ◈左甚五郎作「双竜」。道昌所持という「舎利付袈裟」「錫杖」。 ◆針供養塔 「針塚」は、近代、1941年に立てられた。かつて針堂があり、使用した針を納めていたという。針供養塔には、皇室で使われた針が納められている。 ◆文学 ◈『今昔物語集』『枕草子』『平家物語』などに記されている。 ◈谷崎潤一郎(1886-1965)『細雪』に、幸子たちが法輪寺の山で折詰弁当を開いたとある。 ◆十三参り 「十三参り(知恵詣り、智恵貰い)」の寺として知られている。江戸時代中期、1773年から続く。虚空蔵菩薩より福徳知恵を授かる。厄難除けの祈願ともいう。期間は、春(3月13日-5月13日) 、秋(10月-11月)に行われている。 起源は、空海(774-835)の虚空蔵求聞持法に由来するという。また、平安時代の第56代・清和天皇の成人式より始まり、歴代天皇が倣ったともいう。「難波より 十三まゐり 十三里 もらいにのほる 知恵もさまざま」と歌われ、全国より参詣があった。13日の虚空菩薩縁日、幼帝の勅会(ちょくえ)供養、公家の成人式の加冠(かかん)の儀式、裳着(もぎ)の儀に起因するともいう。 数え年13歳になった男女は、4月13日(陰暦3月13日)に、虚空蔵菩薩の智恵と福徳を授かるために参詣する。男子は羽織袴、女子は振袖姿という本裁(ほんだち)が許される。選んだ漢字一字を筆にしたため、虚空蔵菩薩に供え、祈祷を受ける。また、お供物の箸をこの日から使う。かつては、十三に因み、13種の菓子が境内で売られていたという。帰路、本殿を振り返ると、授かった智恵を返さなければならないという。また、桂川に架かる渡月橋を渡りきる前に振り返ると、智恵を返さなければならないという。最早、子どもには戻れないということを促す意味がある。 ◆京都十三仏霊場めぐり 虚空菩薩(三十三回忌)は京都十三仏霊場めぐりの第13番札所になる。 室町時代、8代将軍・足利義政が歴代将軍の供養を十三仏に祈願したことから始まったという。また、貴族にはそれ以前よりの信仰があったともいう。十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆針供養 「針供養」(2月8日)は、皇室で使用された針を勅命により供養したことに始まる。虚空蔵菩薩は手芸、芸能の守護仏であり、清和天皇が針を納める堂を建てたことに因んでいる。 全国から針が集められる。大きな蒟蒻(こんにゃく)に、色とりどりの糸が付けられた針を刺し、供養して裁縫、服飾、芸術など技芸の上達を祈願する。 針は、近代、1941年に立てられた針供養塔に納められる。 ◆重陽の節会 「重陽の節会(ちょうようのせちえ)」(9月9日)は、陽数の9という吉数の極数を重ねる意味であり、長寿を祈願する。邪気を祓うとされる菊がゆかりの花になる。 本堂安置の菊慈像は、周王に寵愛された。流罪になり深山の菊の露を飲み、不老不死になったという伝承に由来する。菊酒が振舞われ、能「菊慈童」が奉納される。 ◆小督局塔 「小督局塔(小督の経塚)」は、本堂背後の裏庭にある。鎌倉時代作の石造宝塔であり、小督局の供養塔になる。塔身に扉が開き、多宝、釈迦を梵字で刻む。高さ1.2m、花崗岩製。(非公開)。 ◆樹木 カツラの巨木、ムクノキがある。 ◆アニメ アニメーション第4シリーズ『おジャ魔女どれみドッカ~ン!』(原作・東堂いづみ、監督・五十嵐卓哉、制作・東映アニメーションS、2002年2月-2003年1月、全51話)中の12話「京都! 終わらない夜」の舞台になった。 ◈アニメーション『INGRESS THE ANIMATION』(原作・NIANTIC、監督・、監督・櫻木優平、制作・CRAFTAR、2018年10月-12月、全11話)の舞台になった。第4話に門前石橋などが登場する。 ◆指定避難所 法輪寺は、京都市の指定避難所(西京 嵐山東学区)の一つに指定されている。 指定避難所とは、大規模地震などにより、長期の避難が必要な場合に開設される。災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害による帰宅困難者を一時的に滞在させるための施設をいう。災害対策基本法に基づき指定される。 ◆年間行事 節分会(2月3日)、針供養(2月8日)、芸能上達祈願祭・茂山社中による奉納狂言(3月10日)、十三参り(3月13日-5月13日)、五山送り火(8月16日)、重陽の節句(菊酒がふるまわれ、能の「菊慈童」の奉納がある。)(9月9日)、人形供養(人形塚で人形を供養する。)(10月15日)、十三参り(10月-11月)、うるし祭り(11月)、針供養・古式装束の織姫の舞い(12月8日)。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『洛西歴史探訪』、『洛西探訪』、『平安京探索』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『日本の名僧』『京都隠れた史跡100選』、『おんなの史跡を歩く』、『京を彩った女たち』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都 神社と寺院の森』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京都のご利益手帖』、『京の福神めぐり』、『京都を歩く 50 嵐山2』 、京都市平安京創生館、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|