|

|

|

| だいうすの辻子・ダイウス町 (京都市上京区) Daiusu-cho |

|

| だいうすの辻子・ダイウス町 | だいうすの辻子・ダイウス町 |

|

|

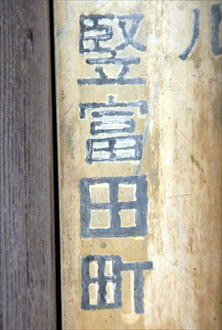

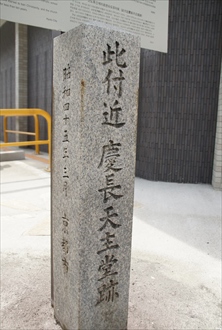

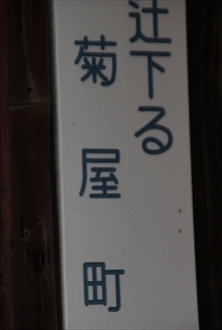

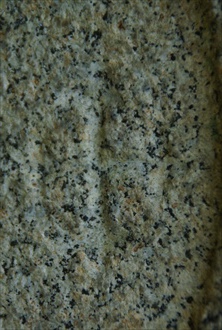

上京区堅富田町付近」、辻子らしきものは見当たらなかった。 上京区堅富田町付近」、辻子らしきものは見当たらなかった。 上京区堅富田町  上京区堅富田町の別の辻子 上京区堅富田町の別の辻子 上京区油小路通元誓願寺辺、「慶長天主堂跡」の碑  上京区油小路通元誓願寺下ル 上京区油小路通元誓願寺下ル 下京区妙満寺町辺、綾小路通・岩上通の交差点  下京区妙満寺町辺、綾小路通・岩上通の交差点  下京区菊屋町辺  下京区菊屋町辺、高辻通と松原通の間の若宮通 下京区菊屋町辺、高辻通と松原通の間の若宮通 【参照】京都国立博物館  【参照】キリシタン墓碑、江戸時代。かつて成願寺(上京区)境内にあった。京都国立博物館蔵。  【参照】  【参照】キリシタン墓碑、江戸時代。かつて安養院(下京区)にあった。十字架が浮き彫りされている。京都国立博物館蔵 |

京都にはダイウス町と呼ばれる地名がかつて複数存在した。 「ダイウス」とは「デウス(Deus、神)」の転訛とされ、キリシタン教会堂(南蛮寺)の建立地か、「バテレン屋敷」としてキリシタン宣教師・信徒らが集団で居住する町だったともいう。また、キリシタン信者のことを「ダイウス」とも呼んだ。(『多聞院日記』) キリシタンの町は「ダイウス町(丁)」「だいうすの辻子(づし)」「大宇須辻子」などと称されていた。 ◆歴史年表 江戸時代前期、「だいうす」の地名が古地図に残されている。 ◆だいうすの辻子 京都の通りには、「大路(おおじ)」、「小路(こうじ)」、別の通りに抜けられる「辻子(ずし、図子)」、抜けられない袋小路の「路地(ろーじ)」などがある。 「辻子(ずし、図子)」は、平安時代末にすでに存在し、文献初見は1180年という。辻子は、平安京特有のものではなく、奈良の都にも存在したらしい。京都では、鴨東、一条以北に数多くあった。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)の戦火で都が被災した後、辻子を中心とした辻子町が形成された。その数は、江戸時代に最大になり、江戸時代後期、1863年の「京羽津根」中には91の辻子名が記されている。 江戸時代前期、京都では「だいうす」の地名が古地図に残されている。かつて、上京区堅富田町(たてとみた-ちょう)付近に、「たいうすのすし/たいうすのずし/だいうす辻子」と呼ばれた辻子があったという。堅富田町より東へ、南北の油小路通に抜けることができた小路をいう。「富田辻子」「大臼辻子」「徒斯(でいす)辻子」「大宇須辻子」とも記された。 「徒斯辻子」は、堀川通、油小路通の間にあったという。近世、耶蘇宗門(キリシタン)の寺があり、人々は「徒斯(でいす、ゼウス)」を誤り「だいうす」と呼んだため、現在は「大うすの辻子」と呼ばれていると記されている。(『雍州府志』)。異説もあり、かつて近くに村雲大休寺(むらくも-だいきゅうじ、竪富田町東部中央より南、一条まで、東西一町、南北二町)という寺院があり、この寺号の「大休」が転訛し「大臼」「だいうす」になったともいう。(「中古京師内外地図」)。なお、この「大臼」の言葉には、キリシタンに対する誹謗の意味も含まれ、キリシタン信者は常日頃「大臼(おおうす)を拝んでいる」と揶揄されていた。大休寺は、足利義直(1306-1352)の建立により、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し再建されなかったという。 京都のだいうす辻としては3カ所ある。上記に重なる上京区油小路通元誓願寺下ル竪富田町付近には、江戸時代前期、1604年、再建された南蛮寺(慶長天主堂)が近くあったという。(「平安城東西南北並之図」) ほかに、下京区妙満寺町付近(綾小路通・岩上通の交差点付近、岩上通四条下ル佐竹町)には、フランシスコ会系の南蛮寺があり、キリシタンの町「だいうす町」が形成されていたという。 下京区菊屋町付近(高辻通・松原通の間の若宮通、若宮通松原上ル)は、江戸時代前期、1614年の「イエズス会年報」にも「だいうす町」が記されている。 ほかに古地図の記載はないものの口碑として、西ノ京ダイウス町(中京区、天神道筋)なども指摘されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『雍州府志』、『京都市の地名』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『京都の地名検証』、『京都歴史案内』、『京都大事典』、『京都の歴史10 年表・事典』  |

|

|