|

|

|

| 地蔵院(椿寺) (京都市北区) Jizo-in Temple |

|

| 地蔵院(椿寺) | 地蔵院(椿寺) |

|

|

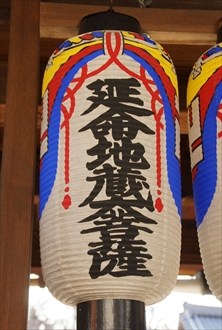

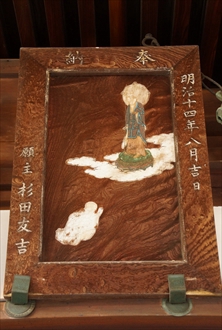

「義商天野屋利兵衛之墓 豊公愛樹五色八重散椿 此寺にあり」「夜半亭巴人墓所」「洛陽三十番地蔵院」の石標  本堂  本堂     観音堂  観音堂  観音堂、賓頭盧尊者  右より鎮守社、椿大神、弁財天 右より鎮守社、椿大神、弁財天  地蔵堂、鍬形地蔵尊 地蔵堂、鍬形地蔵尊  地蔵堂  地蔵堂、鍬形地蔵尊  地蔵堂  手水舎  「豊国大明神」の石灯籠  地蔵尊    世継地蔵  世継地蔵尊  天川屋儀兵衛の墓  切支丹墓という。  夜半亭巴人の墓  サクラ   五色八重散椿、「椿寺の椿の花は散りてこそ」、正岡子規       |

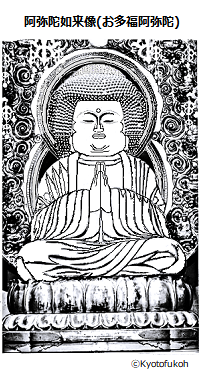

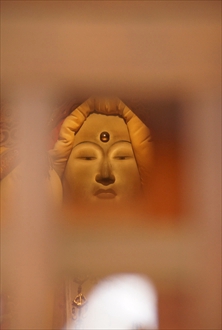

椿寺(つばき-でら)は、散椿(ちりつばき)の銘木が境内にあり寺号の由来になった。正式には昆陽山(こや-さん/こんよう-さん)地蔵院(じぞう-いん)という。昆陽山とは地蔵菩薩が摂津国昆陽寺より遷されたことに因む。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 本堂脇壇の聖観世音菩薩は、洛陽三十三観音巡礼第29番札所。江戸時代、洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第12番札所、札所本尊は昆陽野地蔵(鍬形地蔵)。京の通称寺霊場8番、椿寺。 禁酒祈願、痔治療祈願、地蔵尊には安産祈願、子授けなどの篤い信仰がある。御朱印(3種)が授けられる。 ◆歴史年表 奈良時代、726年、行基が第45代・聖武天皇の勅願により創建したという。当初は、摂津国昆陽池畔(兵庫県伊丹市)に一宇を建てたことに始まるという。(寺伝、『山州名跡志』) 平安時代、京都の衣笠山南麓、内野に移されたという。七堂伽藍が建てられたという。(寺伝)。当初は八宗兼学だった。 南北朝時代、1391年/1392年、内野合戦(明徳の乱)の兵火により全焼失している。 1397年、足利義満は、北山殿(金閣寺)建立の際の余材で、地蔵院を再建したという。仮堂に地蔵菩薩を安置した。(『雍州府志』) 室町時代、1577年、清道が中興した。 安土・桃山時代、1582年、本能寺の変の際に、明智光秀は当寺の寺域に本陣を張ったという。 1587年、豊臣秀吉の北野大茶会の際に、散り椿を当寺に献木したという。秀吉の別荘として使われたともいう。 1589年/天正年間(1573-1591)、秀吉の命により現在地(一条紙屋川西)に移された。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、昆陽野地蔵(鍬形地蔵)は、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 1671年、住持・善曳の時、知恩院末と改め浄土宗になる。本尊は五却思惟阿弥陀如来とした。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。男性。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国(大阪府)の生まれ。父・高志才智、母・蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆早野 巴人 江戸時代中期の俳人・早野 巴人(はやの-はじん、1676-1742)。男性。通称は甚助、別号は夜半亭など。下野国(栃木県)の生まれ、江戸へ出る。榎本其角、服部嵐雪らに師事、高野百里、稲津祇空らと交わる。享保年間(1716-1735)半、京都へ移る。1737年、江戸に戻った。日本橋石町に夜半亭を結び、与謝蕪村、砂岡雁宕らを指導した。67歳。 ◆天野屋 利兵衛 江戸時代中期の商人・天野屋 利兵衛(あまのや-りへえ、1662頃-1727)。男性。名は直之。代々九郎兵衛を称した。後に松永土斎と称した。元禄年間(1688-1704)、熊本藩細川家、岡山藩池田家大坂屋敷に出入りした。1694年、天野屋九郎兵衛を襲名した。北組惣年寄になり、1695年、罷免される。72歳。 理兵衛は総年寄で大坂思案橋東詰に住み、奉行咎めにより所払いになる。地蔵院の隅に庵を建て松永士斎と名乗り、茶道三昧の余生を送ったという。 墓は地蔵院(北区)にある。 ◆仏像 ◈本堂に本尊の秘仏「阿弥陀如来像」を安置する。五劫思惟(ごこうしい)阿弥陀如来像であり、「お多福(おたふく)阿弥陀」とも呼ばれている。東大寺の俊重坊重源を招来し、江戸時代前期、1671年に浄土宗に改宗して後の本尊になる。 ふくよかな顔立ちをし胸前で合掌する。五劫思惟とは、阿弥陀如来が一切の衆生を済度するための願を起こし、五劫(劫は極めて長い時間。古代インドでの時間単位のうち最長)という計り知れない長時間にわたり思惟を続けたことをいう。このため、螺髪(らほつ)は伸びきり、後ろ髪は背中まで達した。 正月三カ日のみ一般公開される。 ◈観音堂中央厨子内に、秘仏の「十一面観世音菩薩立像」を安置している。平安時代の慈覚大師(794-864)作という。当初は南都にあり、霊告により地蔵院に遷されたという。(『山城名跡志』)。金箔押、右手を垂れ、左手に宝瓶を持つ。翻波式衣紋、一木造、五尺三寸(1.6m)。 ◈御前立の観音菩薩がある。脇侍は雨宝童子、春日龍神を安置する。 ◆地蔵 地蔵堂には「昆陽野(こやの)地蔵」、「木納屋(このや)地蔵」、「鍬形(くわがた)地蔵」、「野寺地蔵」といわれる地蔵尊が安置されている。額に傷がある。右手に錫状、左手に宝珠を掲げる。かつての本尊だった。行基作ともいう。摂津・昆陽寺(伊丹市)より遷したともいう。山号「昆陽山」の由来にもなった。安産守護の信仰を集める。像高2m、乾湿立像。 逸話がある。かつて、大将軍村の木納屋に庄兵衛という農夫が住んでいた。日照りの年に、自らの田にだけ水を引き入れ、ほかの者が困り果てた。ある時、田に見慣れない僧がおり、水のことを諭した。庄兵衛は怒り、鍬で僧の顔を殴りつけた。僧は額から血を流したが、何も言わずにその場を立ち去った。庄兵衛が僧の跡をつけると地蔵院に消えた。堂内を覗くと、地蔵尊の額から血が流れている。庄兵衛は地蔵尊があの時の僧であることを知る。以後、庄兵衛は自省し、村人とも仲良くしたという。 ◆文化財 ◈「天野屋利兵衛の木像」がある。作者不詳。50㎝。 ◈「火天・焔魔天像(旧北野社多宝塔扉絵)」は、江戸時代前期、1607年作になる。室町時代作ともいう。現在は、地蔵堂背後の板塀になっている。 旧北野社多宝塔は、1607年に豊臣秀頼により再建され、近代、1868年の神仏分離令により解体された。その後、地蔵院に移された。密教の道場守護の十二天の内、東南・南を司る火天(左)、焔魔天(右)の2面を極彩色で描いている。 縦190×横68×厚さ6㎝。 ◈「算盤」は、江戸時代前期、「元禄五年(1692年)」「赤穂御用所天野屋」の銘がある。 ◆内野合戦 南北朝時代、1391年の内野合戦(うちの-かっせん)は、明徳の乱(めいとく-の-らん)とも呼ばれる。内野(平安京内裏跡地)で戦われたことからこの名がある。 山名氏清、山名満幸らは、京都に攻め入り、室町幕府に対して反乱を起こした。足利義満配下の細川頼之、畠山基国らが迎撃し、満幸は義満の馬廻軍勢に責められて敗走した。 ◆椿 本堂前に咲く「五色の八重椿(散り椿、長名椿)」は、樹齢120年の2代目になる。 初代は、加藤清正が安土・桃山時代、文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)の際に、朝鮮・蔚山城(うるさん-じょう)より持ち帰ったという。その後、椿は豊臣秀吉に献上されたという。1587年、秀吉の北野神社での大茶会の縁により、当寺に移されたという。椿の花弁は開花が終わると、落首のように花全体が落ちることから武士には遠ざけられた。当寺の椿は「散り椿(長命椿)」といわれ、花弁が一枚ずつ散ることから武将にも愛された。 「五色八重散椿」ともいわれ、白、紅、黄、桃、紅絞りなどの複数の花色を見せる。原木はいまは枯れ、樹齢120年以上の後継樹に変わる。初代は椿大神として祀られている。椿の葉を煎じて飲むと痔疾に効用があるともいう。 ◆花暦 八重椿(散り椿、長名椿)(3月下旬-4月中旬)。 ◆利休の娘 かつて、寺近く、紙屋川沿いに堺の町人・百舌鳥屋(もずや)宗安の邸があったという。妻は千利休の娘だった。 安土・桃山時代、1587年、秀吉は、北野大茶会の後に屋敷に立ち寄り、宗安の美しい妻に側女になることを求めた。だが、利休が拒んだため、後に利休は切腹に追い込まれたともいう。妻は万代屋宗安の後妻・お吟だったともいう。 ◆墓 ◈ 江戸時代前期、1701年の元禄赤穂事件を支援したといわれる商人・天川屋義平(天野屋利兵衛)の墓がある。ただ、別人の天野屋理兵衛の墓とみられている。 理兵衛は総年寄で大坂思案橋東詰に住み、奉行咎めにより所払いになった。当寺の隅に庵を建て松永士斎と称した。茶道三昧の余生を送ったという。 浄瑠璃・歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」(1748)の「天川屋義平」は、大坂北組の名主で、播磨浅野家に出入りした。1702年、赤穂浪士討入のために武器を調達し、自首して捕らえられた。拷問を受けても白状しなかった。浅野家断絶後も、大石良雄を助けた。後に地蔵院に隠棲し、剃髪して義士の冥福を祈ったという。当寺の利兵衛の墓に供えた水を飲むと、酒嫌いになるという信仰もある。 また、利兵衛とは京都の商人・綿屋善右衛門(?-?)だったともいう。善右衛門の墓は聖光寺(下京区)にある。 ◈ 与謝野蕪村の師・夜半亭巴人(はじん)の墓もある。 ◈ キリシタンの墓がある。長く手水鉢として使われていたものが、墓と分かり当寺に納められた。 ◆年間行事 本尊・阿弥陀如来像開帳(1月1日-3日)、観音堂・十一面観世音菩薩開帳(1月1日-3日、彼岸、8月23日-24日)、天野屋利兵衛木像公開(12月14日)。 *義平・利兵衛・善右衛門の関係の諸説 1 「天川屋義平」=天野屋利兵衛 2 「天川屋義平」=天野屋利兵衛=綿屋善右衛門 3 天野屋利兵衛≠「天川屋義平」=綿屋善右衛門 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京都隠れた史跡100選』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『日本の名僧』、『京都の史跡事典』、『秘密の京都』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都のご利益めぐり』、『京都ご利益徹底ガイド』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|