|

|

|

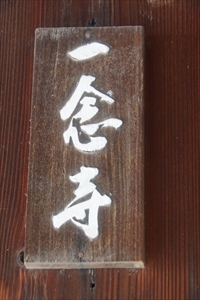

| 一念寺 (京都市下京区) Ichinen-ji Temple |

|

| 一念寺 | 一念寺 |

|

|

【参照】「柳町」の町名 |

一念寺(いちねん-じ)は、西本願寺の門前町である柳町(やなぎ-ちょう)にある。 浄土真宗本願寺派、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 室町時代、1528年、圓亮により創建されたという。(「過去帳」) 江戸時代、1716年、円亮(圓亮?)が開基ともいう。「三十日番」を務めたという。 1751年、旧8月、門前町に移る。 近代、維新期(1868-1912)、現在地より300mほど南から現在地に移転した。 ◆圓亮 室町時代後期の浄土宗の僧・圓亮(?-1549)。詳細不明。1528年、一念寺を創建したという。 ◆富島頼母 江戸時代後期の富島頼母(とみしま-たのも、?-?)。詳細不明。西本願寺の奉行人だった。西本願寺に屯所を構えた新撰組の退去に尽力した。 ◆建築 ◈ かつてこの地に西本願寺の奉行人・富島頼母の屋敷があった。その後、14世・玄励(?-1904)が譲り受けたという。(「寺院明細帳」、1882) 現在の建物は近代、明治期(1868-1912)初期の屋敷の面影を残している。 ◈ 本堂は、座敷御堂(ざしき-みどう)の様式であり、縁側のような入口から内陣が見える。なお、北隣する法輪寺にも見られる。 ◆文化財 江戸時代-現代に至る文化人の書画が数多く残されている。 江戸時代前期-中期の儒者・文人画家・柳沢淇園(1704-1758)、江戸時代中期-後期の陶工・南画家・青木木米(1767-1833)、近代の日本画家・山本春挙(1871-1933)、近代の小説家・泉鏡花(1873-1939)、近代の画家・田能村小篁(しょうこう、1879-1910)、近現代の詩人・彫刻家・高村光太郎(1883-1956)、近現代の小説家・芥川龍之介(1892-1927)などになる。 ◆新撰組・西本願寺屯所 江戸時代後期、1864年旧6月の池田屋事件後、新撰組は幕府の支援も得て、新規隊員200人を超えた。このため、1865年旧3月に新屯所をそれまでの壬生寺・八木邸から本願寺(西本願寺)に移している。 新選組は西本願寺屯所で、境内の北集会所・太鼓楼を使用した。境内での武芸稽古・砲撃訓練なども行っていた。その後、西本願寺は他所への退去を要請し、西本願寺奉行人・富島頼母が交渉にあたる。 1867年旧6月に、葛野郡不動堂村の新屯所である不動堂村屯所への移転に成功させた。 ◆年間行事 法話(毎月)ほか。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「一念寺」、『拝観之手引-第59回京都非公開文化財特別公開京都』、『京都市の地名』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|