|

|

|

| 藤井右門宅跡 (京都市上京区) Site of Fujii,Umon Residence |

|

| 藤井右門宅跡 |

藤井右門宅跡 |

|

|

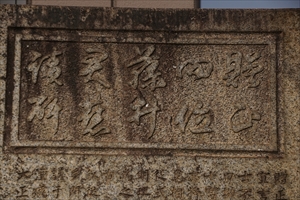

「贈正四位藤井君旧蹟碑」  「贈正四位藤井君旧蹟碑」  京都市の駒札  「贈正四位藤井右門瘞髪冡瘞髪冡」の石標  「藤井家旧蹟之跡」の石標 |

烏丸通上立売上ル西側に、「贈正四位藤井君旧蹟碑(ぞう-しょうしい-ふじいくん-きゅうせき-ひ)」が立つ。 この地には、江戸時代中期の儒学者・尊王論者・藤井右門(ふじい-うもん)宅があった。 ◆歴史年表 江戸時代、この地に藤井右門(1720-1767)の居宅があった。 近代、1922年、屋敷は区画整理のため取り壊され、山科毘沙門堂裏の「春秋山荘」に移築された。 1923年、顕彰碑が立てられる。 ◆藤井右門 江戸時代中期の儒学者・尊王論者・藤井右門(ふじい-うもん、1720-1767)。男性。幼名は吉太郎、直明。越中国(富山県)の生まれ。父・江戸家老・藤井又左衛門宗茂(赤穂藩主・浅野長矩[ながのり]の遺臣)の長男ともいう。1735年、京都に出て伊藤紹述に学んだ。公卿・正親町三条公積(おおぎまち-さんじょう-きんつむ)の家臣として烏丸通上立売に住んだ。神道家・竹内式部に入門し、儒学・神道を学ぶ。1738年、地下の諸大夫・藤井忠義の養子になり、従五位、大和守に任じられる。後に八十宮(やそみや)内親王の家司(けいし)になり、皇学所教授になった。1758年、宝暦事件で江戸に逃れ、儒者・山縣大弐(やまがた-だいに)の塾で尊王論・兵学を講義した。1759年、宝暦事件で式部に連座し、江戸幕府の追求を逃れ京都を出奔した。名を右門に改め、数年間は甲斐国、諸国を放浪し江戸に入る。大弐の家に寄寓し、所説に心酔した。以後、右門は尊王反幕、甲府城、江戸城攻撃の軍略などを論じた。1767年、明和事件に際し、幕府により大弐らとともに謀反陰謀の嫌疑で捕えられる。大弐とともに首謀者として磔刑(たっけい)、打ち首、鈴ヶ森で獄門(晒し首)になった。48歳。 山崎闇斎の学問を基礎とし、尊王論を唱え、公卿・正親町公積らと親交した。公家に尊王思想を説き、志士らに影響を与えた。明治期(1868-1912)、正四位を贈られた。 ◆旧宅 江戸時代中期に、この地には儒学者・尊王論者・藤井右門の居宅があった。1735年に右門は京都に出て、現在地(烏丸通上立売)に住んだ。1759年の宝暦事件で京都を出奔している。 旧宅の近くには、京都御所があり、右門は公卿らと連携した。薩摩藩屋敷(現・同志社大学構内)も近く、居宅は志士の会議連絡場所としても活用されていた。1767年の右門の没後に、遺髪は旧邸の傍らに埋められ、子孫が代々お守りをしたという。 右門の曾孫・藤井多門は、親戚・藤井九成とともに公卿・政治家・岩倉具視(1825-1883)と交流があった。維新の頃に、岩倉村(左京区)にあった具視邸を訪ねる者は皆、両人に相談していたという。 近代、1922年に、旧居は区画整理のために取り壊され道路になる。遺髪塚も移され、石碑が立てられている。右門の旧宅は、毘沙門堂(山科区)裏の「春秋山荘」に移築されたという。 ◆碑 ◈ 石碑は、近代、1923年4月に立てられている。題額には「贈正四位藤井君旧蹟碑」と刻まれている。 選・文学博士・西村時彦(ときつね、天囚、1865-1924)、書・木村得善(擇堂)、刻・芳村茂右衛門による。 ◈ ほかに、「贈正四位藤井右門瘞髪冡(えいはつぼう)」の石標があり、瘞髪(遺髪)塚とみられる。 ◈ 「藤井家旧蹟之跡」の石標がある。 ◆宝暦事件 尊王論者であり、儒者・神道者・竹内式部(たけのうち-しきぶ、1712-1768)は、崎門学派で垂加神道家だった。家塾では『日本書紀』、神書、儒書、兵学などを講じていた。大義名分論を唱え、皇権回復、将軍を誹謗した。 門弟には第116代・桃園天皇(1741-1762)の近習・公卿・徳大寺公城(とくだいじ-きみき、1729-1782 )、正親町三条公積(おおぎまち-さんじょう-きんつむ、1721-1777)、烏丸光胤(からすまる-みつたね、1723-1780 )、西洞院時名(にしのとういん-ときな、1730-1798)、久我敏通(こが-としみち、1735-1756)、坊城俊逸(ぼうじょう-としはや、1728-1773)など、少壮公卿10数人がいた。彼ら尊王論者は幕府専制に不満を持ち、朝権回復のために式部に天皇へ進講させ、坊城・徳大寺らは自ら神学を講じた。 公卿・前関白・一条道香(いちじょう-みちか、1722-1769)らは朝幕関係悪化を恐れ、桃園天皇の嫡母・青綺門院(せいきもんいん、1716-1790)を動かした。公卿の武術稽古禁止を理由に、 1758年、徳大寺は近習職を免じられる。京都所司代に訴えられ、他の公卿8人は罷官、永蟄居になる。1759年に京都町奉行は式部を重追放に処し、伊勢国(三重県)宇治山田に退去させられた。 この宝暦事件(ほうれき/ほうりゃく-じけん)により、朝廷内の尊王論者は幕府に排除され処罰された。 ◆明和事件 江戸の浪人・儒者・兵学者・山県大弐(やまがた-だいに、1725-1767 )は、家塾を開き多くの門弟を擁した。大弐の門人に上野(こうずけ)国(群馬県)小幡藩家老・吉田玄蕃(げんば)があった。 江戸時代中期、1766年に小幡藩で内紛があり、玄蕃の用人・松原郡太夫(ぐんだゆう)は、大弐と宝暦事件に連座した藤井右門が尊王論を唱え、江戸進攻の戦法を論じていると小幡藩主の父・織田信栄(のぶよし)に告げた。このため、玄蕃は失脚、監禁に処せられる。 大弐の門弟の浪人・桃井久馬、医師・宮沢準曹(じゅんそう)らは、事件への連座を恐れた。大弐の倒幕陰謀計画があると幕府に密告し、1766年旧12月に、大弐は同居中の門人・右門らと町奉行に逮捕された。1767年旧8月に判決が下り、謀反の事実はないものの、兵書の講義・言動が幕府への不敬とされた。大弐は磔刑(たっけい)、右門は獄門(晒し首)になる。 宝暦事件で既に追放されていた神道家・竹内式部(たけのうち-しきぶ、1712-1768)は、右門に連座し八丈島に遠島になった。 事件は江戸幕府による尊王論者弾圧であり、3人以外にも30数人を処刑した。明和の変とも呼ばれ、倒幕思想の最初になった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 贈正四位藤井君旧蹟碑文、京都市の駒札、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『京都大事典』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|