|

|

|

| 平安宮 内裏 蔵人町屋跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Dairi-Kurodomachiya(Government district) |

|

| 平安宮 内裏 蔵人町屋跡 | 平安宮 内裏 蔵人町屋跡 |

|

|

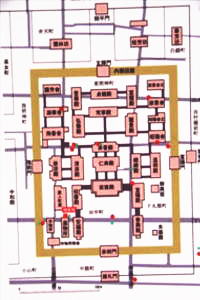

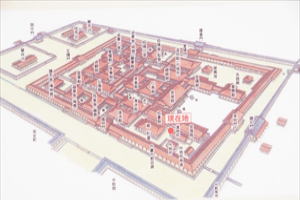

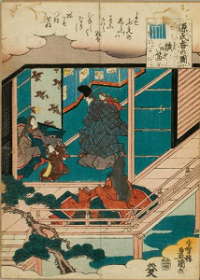

「源氏物語ゆかりの地」の説明板 「源氏物語ゆかりの地」の説明板 平安宮復元図、黄土色の四角部分は内裏内郭回廊、現在地は左下の赤字部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  平安宮復元図、赤茶色の建物群は内裏、現在地は左下の赤字部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 平安宮復元図、赤茶色の建物群は内裏、現在地は左下の赤字部分、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 蔵人町屋建物南辺の雨落溝跡、京都市埋蔵文化財研究所、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 蔵人町屋建物南辺の雨落溝跡、京都市埋蔵文化財研究所、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 【参照】雨落溝跡、石列より上が建物跡、1987年、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より  「蔵人町屋址」の石碑  「蔵人町屋址」の石碑  『源氏物語』・「横笛」、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター |

下立売通千本東入ルに、京都市の「源氏物語ゆかりの地」の説明板がある。「平安宮 内裏 蔵人町屋跡(へいあんきょう-だいり-くろうどまちや-あと)」と記されている。 平安時代、この地は役人の蔵人が詰める屋舎、一画になっていた。後に蔵人は、天皇に近侍し、機密文書を扱った。 ◆歴史年表 平安時代、この地に蔵人町屋が置かれた。 810年、令下官(りょうげのかん)の一つとして蔵人頭、蔵人が設置される。 鎌倉時代、1097年、9月、「今夕従皇居閑院有行幸関白条亭、‥西北雑舎為蔵人町」と蔵人町の記述がある。(『中右記』) 現代、1987年、付近で発掘調査が行われ蔵人町屋の雨落遺跡が見つかる。 2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置した。 ◆藤原冬嗣 奈良時代-平安時代前期の公卿・藤原冬嗣(ふじわら-の-ふゆつぐ、775-826)。男性。通称は閑院大臣。父・北家・右大臣・藤原内麻呂、母・飛鳥部奈止麻呂の娘/百済永継(くだら-の-えいけい)の2男。806年、従五位下、第52代・嵯峨天皇の信任篤く、810年、平城太上天皇の変(薬子の変)を契機として、四位下で新設の初代・蔵人頭(くろうどのとう)に任じられる。式部大輔を経て、811年、参議になった。814年、従三位、自邸の閑院(平安左京三条二坊)に嵯峨天皇を迎え詩宴を催している。816年、権中納言、819年、正三位、大納言、821年、右大臣、825年、正二位で左大臣になった。「弘仁格式(きゃくしき)」「内裏式」を撰進し、漢詩は『文華秀麗集』、詩は『凌雲集』などに入る。52歳。 没後に正一位、太政大臣を追贈された。嵯峨天皇、第53代・淳和天皇の信を得た。娘・順子は第54代・仁明天皇の妃になり、道康親王(第55代・文徳天皇)を産む。次男・良房は嵯峨天皇皇女・潔姫(きよひめ)を妻に迎え、皇室との関係を深めた。藤原氏による摂関政治、北家繁栄の基礎を築く。一族子弟のための勧学院、施薬院、氏寺・興福寺に南円堂を建てた。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。同域内の夫婦塚(赤塚)は冬嗣、妻・藤原美都子の夫婦墓ともいう。 ◆蔵人町屋 蔵人町屋(くろうど-まちや)は、蔵人が詰める屋舎であり、その一画も意味した。清涼殿の西南、校書殿の西、後涼殿の南に置かれる。建物北端に蔵人頭(くろうどのとう)、南面に五位蔵人、西面に六位蔵人の宿所が置かれた。(『拾芥抄』)。 蔵人は、古代より宮中の諸寮司で、蔵の納殿管理を行った家政機関の官人だった。平安時代前期、810年の薬子の変(くすこのへん)の直後に、令下官(りょうげのかん)の一つとして蔵人頭、蔵人が設置される。第52代・嵯峨天皇に近侍し、天皇側の機密が漏れるのを防ぐために機密文書を扱ったという。腹心の藤原冬嗣らが蔵人頭に任じられた。蔵人所を設置し、天皇の側近として詔勅の伝宣、殿上での事務、天皇の私生活などの重要職務に関わる。頭には弁官兼務の重責の頭弁(とうのべん)、近衛府の中将兼務の頭中将(くろうどのとう)がいた。 888年には、位階と職掌を連結させ、五位2人、六位6人に分け、それぞれ「五位の蔵人」「六位の蔵人」と称された。六位で昇殿を許され、蔵人にならない者は「非蔵人(ひくろうど)」と呼ばれる。蔵人は、のち天皇・天皇家の日常雑事、宮中の整備・取締り、詔勅・奏上の取り次ぎ、宮中の諸儀式なども行う。平安時代後期には,院・摂関家・大臣家にも置かれた。なお、鎌倉時代、1097年9月に、「今夕従皇居閑院有行幸関白条亭、‥西北雑舎為蔵人町」と蔵人町の記述がある。(『中右記』) ◆薬子の変 平安時代初期に平城上皇(第51代)と第52代・嵯峨天皇の抗争である薬子の変(くすこのへん)が起きた。 藤原薬子(式家[しきけ])は、娘が春宮(しんきゅう、皇太子)時代の平城天皇の後宮に入る。薬子も春宮に仕え、天皇即位後は寵を得て尚侍(ないしのかみ)になり勢威を振う。平安時代前期、809年4月、平城天皇が病により皇太弟・神野(かみの)親王 (嵯峨天皇 )に譲位し、薬子は権勢を失った。 薬子は兄・仲成(なかなり)と謀り、平城上皇の重祚(ちょうそ/じゅうそ、天皇が再び位に就く)、平城遷都を謀る。12月、平城上皇は平城宮に居した。810年6月、平城上皇は突如、観察使(かんさつし)をやめ、参議の号に復せとの詔(みことのり)を発して政治に関与した。9月、平城遷都を謀る。嵯峨天皇は上皇命に一応従い、坂上田村麻呂(さかのうえ-の-たむらまろ)らを造宮使に任命した。 政令が平城上皇方と嵯峨天皇方の双方から出る事態になり、嵯峨天皇は太政官政治ではなく、蔵人所を新たに設置し機密漏洩を防いだ。巨勢野足(こせ-のたり)、藤原冬嗣が蔵人頭に任じられ、大きな権限が与えられ天皇側近になる。 天皇は、三関を固め、仲成を逮捕し佐渡権守(ごんのかみ)に降し、薬子を追放した。平城上皇は薬子とともに平城京から東国に向かい挙兵しようとした。田村麻呂らが迎撃態勢をとる。平城上皇は平城京に戻り剃髪した。薬子は自殺し、仲成は射殺されている。 乱は3日間で終息した。皇太子・高岳(たかおか)親王は廃され、皇弟・大伴(おおとも)親王が皇太弟になる。以後、嵯峨天皇の信篤い藤原冬嗣が蔵人頭になり台頭した。式家は没落し、藤原北家(ほっけ)繁栄の端緒になった。嵯峨天皇は、以後30年にわたり天皇・上皇として君臨し、平安宮は「万代の宮」として平安王朝の基盤を確立する。 ◆源氏物語 『源氏物語』の光源氏の正妻・葵の上の兄は頭中将だった。 ◆発掘調査 現代、1987年に付近で発掘調査が行われている。建物南西部分の石敷雨落(あまおち)溝遺跡(幅0.4m)が見つかった。溝底に河原石を一列に並べ、側石を立て縁にし、外側にも石が敷かれていた。西溝(幅0.6m)の溝底の河原石は2列になっていた。 蔵人町屋の敷地内東側、雨落溝の3.3m内側に基壇状の高まり、基壇上面に礎石据付痕跡があった。上面には焼土面3面もあり、平安時代前期、9世紀(801-900)前半の遺物が出土した。9世紀中頃に建物は廃絶たとみられる。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、『源氏物語ゆかりの地』、『平安京を歩く』、『平安宮ガイド』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|