|

|

|

| お首地蔵尊 (京都市北区) Okubi-jizoson |

|

| お首地蔵尊 | お首地蔵尊 |

|

|

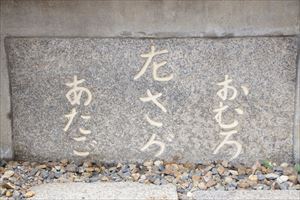

「おむろ 左さが あたご」と刻まれている。 |

紙谷川(かみやがわ)の西、平野道今小路上ルに、お首地蔵尊(おくび-じぞうそん)が安置されている。 頭痛、歯痛など首から上の病気に霊験あるという。 ◆歴史年表 平安時代、この付近には葛野寺(北野廃寺)が建てられ賑わったという。 室町時代以降、荒廃した。 江戸時代、この地に3体の地蔵尊が祀られたという。 近代、昭和期(1926-1989)初期、数体の地蔵尊が地上に安置されていたという。 現代、1954年、8月、上白梅町の宮大工・曾根傳七が住民融和、町内安全を祈願し、祠を自ら建立し寄進した。 2016年、3月、現在の新祠が完成する。開眼供養を正覚山念佛寺住職の司式(ししき、儀式進行)の下で行う。 ◆曾根傳七 現代の宮大工・曾根傳七(?-? )。上白梅町に在住した。清水寺などを手掛けた。1954年、住民融和、町内安全を祈願して祠を自ら建立し寄進した。 ◆地蔵尊 地蔵尊は現在、33体が安置されている。 ◈正面左側(西側)には2体の立像と1体の坐像がある。2体の立像には、江戸時代、「宝暦十一辛巳年(1761年)七月二十四日 尾州中嶋郡一之宮(愛知県一宮市) 六十六部供養佛」と彫られている。2体の立像には、足元、腰に傷が横に走るという。 地蔵尊は、現在地の北側、旧紅梅町(現・東紅梅町)辺りから出土したという。 かつて立像は3体あった。そのうちの1体は、後に旧日影町(下京区御前通七条下ル)に譲られたという。 ◈御影石の地蔵尊は、東を流れる紙屋川の改修工事の際に出土したという。 ◆お首地蔵尊 お首地蔵にはいくつかの逸話が残る。 ◈江戸時代末に、この地は北野村と呼ばれた。金閣寺と龍安寺の分かれ道にあたり、当時は竹薮だった。 人通りは少なく、夜になると辻斬りが現れた。村人は昼でも外出時には怯えていた。ある人が地蔵尊を祀ることを建議した。辻斬りで命を落とした人々の菩提を弔い、村人の安全祈願のためであり、村人の賛同を得る。 3体の地蔵尊が祀られ、辻斬り除けを祈願すると、その後、辻斬りは途絶える。御礼参りの村人が地蔵尊を訪れてみると、地蔵尊の首が一刀のもとに斬り落とされていたという。以来、村人は地蔵尊を「身代わり地蔵」として畏れ敬い、「お首地蔵尊」と呼ばれたという。 ◈付近が衣笠村と呼ばれていた頃、地蔵尊は現在地のやや北の紙谷川裏に祀られていたという。かつては、東を向いていたという。 地蔵尊前で辻斬りがあり、斬られた男が必死の思いで西の方の家に逃げ帰った。ところが、体に傷一つ見つからなかった。不思議に思い、地蔵尊の前に戻ってみると、地蔵の首と胴が斬られていた。以後、地蔵尊は「身代わり地蔵」と呼ばれた。その後、「お首地蔵」と呼ばれるようになる。 地蔵尊を世話していたソネという人があり、清水寺に願い出て「延命地蔵」に改名しようとした。寺側は、お首地蔵と呼ばれているからには改名はできないと断り、以後もお首地蔵と呼ばれたという。 ◆建築 祠は南面している。卍の屋根瓦は現在は入手困難なため、1954年当初のものを再使用した。 蟇股の上下の梁は、節無しのヒノキ正目、両側の壁材は赤身の杉板を用いた。 柱、梁の嵌合せ部は、ほぞ穴を空け、込み栓(こみせん、2材の固定のために、横から打ち込む堅木材)を駆使している。釘や支持金物を使用しておらず、在来軸組工法による。 ◆町名 所在地の町名は、1954年には「北野紅梅町」、「北野白梅町」の2町だった。 1955年に上京区から北区に分区になり北区の最南東端にあたる。町名変更により、現在は「北野紅梅町」、「北野東紅梅町」、「北野上紅梅町」の3町になっている。 ◆年間行事 地蔵盆(3町持ち回わりで催されている)(8月24日頃)。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 説明文「お首地蔵尊協力会 2016年 紅梅町・東紅梅町・上紅梅町」、駒札「お首地蔵尊由来」、『京楽そぞろ歩き』、「昔話-小学生(福島さん)の作文」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|