|

|

|

| 平安宮 内酒殿跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Uchinosakedono(Government office) |

|

| 平安宮 内酒殿跡 | 平安宮 内酒殿跡 |

|

|

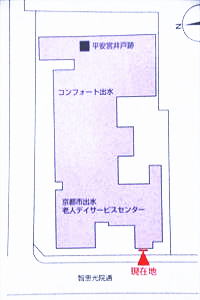

「平安宮 内酒殿跡発見の井戸と木簡」の説明板   説明板の位置は下の赤字部分、井戸跡は上の黒い四角の点、「平安宮 内酒殿跡発見の井戸と木簡」の説明板より  井戸内から出土した木簡、「平安宮 内酒殿跡発見の井戸と木簡」の説明板より |

日暮通下立売上ル東側に「平安宮 内酒殿跡(へいあんきゅう-うちのさけどの-あと) 発見の井戸と木簡(はっけん-の-いど-と-もっかん)」の説明板が設置されている。 平安時代、この地には内裏に納める酒を醸造した内酒殿があった。井戸跡からは木簡も発見されている。 ◆歴史年表 平安時代、この地に内酒殿が建てられていた。 810年、この地で井戸が掘られている。(木簡) 881年、内酒殿の文献資料初出になる。(『日本三代実録』) 平安時代前期後半、内酒殿が廃され、井戸も産められたとみられている。 現代、1996年5月、この地で平安宮初の井戸跡が発見された。 ◆内酒殿 この地は、平安宮中央東寄りにあり、内裏の東に位置していた。官衙(かんが、役所)区域であり、規模は東西40丈(119m)、南北42丈(125m)あった。東半に内酒殿、釜所(かなえどころ)、侍従所、西半に外記(げき)、南所、御書所など天皇の家政機関が配置されていた。 平安時代前期、881年以前に内酒殿は置かれている。内酒殿の文献資料初出になる。(『日本三代実録』)。宮内省に属した造酒司(さけのつかさ/みきのつかさ/ぞうしゅし)とは別組織になっていた。内酒殿は、内裏に納める酒を醸造する役所だった。平安時代前期後半に廃されている。 ◆発掘調査 ◈現代、 1996年5月に、この地で平安宮初の井戸跡が発見された。一帯は内裏に東接し、天皇の家政機関が集中する重要な地点だった。井戸は一辺5.5m、掘形は東西5.3m、南北6.5m、深さ7/6.9mあり、この時代の遺構としては深かった。中央に2.1m四方の木枠(井籠組[せいろぐみ])を組み上げた巨大なものだった。 井水は、醸造のほか、飲料、儀式、漏刻、湯殿などにも使用された。 ◈ 井戸内からは木簡が出土している。平安宮域で出土した唯一の文書木簡になる。 「人別(にんべつ)四升 弘仁元年(810年)十月十八日 内酒殿 夫貮人料(ふににんりょう)飯捌升(いいはっしょう) (安力) 山作(さんさく) 大舎人(おおとねり/おおどねり)□□□」と墨書されていた。 大舎人とは、宮中の雑用を行う下級官人であり、役所に出した請求書だった。山作りに携わった作業員2人分の食料として、1人に付き米2升を要求している。大嘗祭の時に、「標山(ひょうやま)」という飾り山を担いで廻る。その山作りに駆り出された大舎人の請求書だった。 木簡により、平安時代前期、810年にこの地に井戸が掘られたこと、この地に内酒殿が、文献資料初出の881年以前に存在していたことが明らかになった。 「内酒殿」木簡(京都市有形文化財、2010年)は、残存長さ18.3㎝、最大幅3㎝、厚さ0.5㎝、京都市考古資料館保管。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 説明板、ウェブサイト「京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課」、『平安京を歩く』、ウェブサイト「平安宮跡 - 京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|