|

|

|

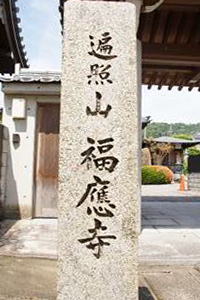

| 福應寺 (京都市山科区) Fukuo-ji Temple |

|

| 福應寺 | 福應寺 |

|

|

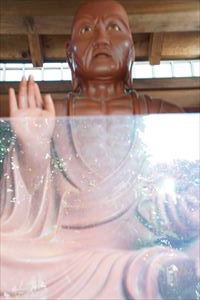

本堂  本堂   賓頭盧(びんずる)尊者  賓頭盧尊者   地蔵堂

地蔵堂 地蔵堂

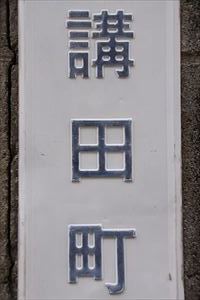

地蔵堂 地蔵尊  鐘楼  梵鐘      歌碑  【参照】地名に残る「講田町」 |

上花山講田町(かみかざん-こうだちょう)に、福應寺(ふくおうじ)はある。平安時代の僧・遍昭(遍照)の開基と伝えられ、号は遍照山清浄蓮院という。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来像を安置している。 全国善光寺会の一つ。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、遍昭僧正(816-890)の開基によるという。当初は天台宗だった。 その後、浄土宗に改める。 江戸時代、明暦年間(1655-1657)、雲観良親西月大徳が中興し興隆した。 1671年、知恩院末の浄土宗で、山号院号寺領はなく、村の惣寺と記されている。(「比留田文書」中「禁中御領寺社之覚」) 享保年間(1716-1735)、心誉誓運大徳により諸堂が再建される。 1718年、現在の鐘楼が建てられた。 1837年、18世・亮賢上人により建物の大修理が行われた。 近代、1934年、暴風雨により本堂、諸堂が倒壊する。以後、荒廃した。 現代、1963年、30世・綜誉により現在の本堂、諸堂が再建される。 ◆遍昭 平安時代前期の天台宗の僧・歌人・遍昭(へんじょう、816-890)。男性。俗名は良岑宗貞(むねさだ)、名は遍照。良少将、花山僧正。父・良岑安世、子・素性、由性。 第50代・桓武天皇の孫。左近衛少将、849年、蔵人頭に補され、第54代・仁明天皇に仕えた。850年、天皇没後に出家し、比叡山に入る。叡山座主・円仁に戒を受けた。貞観年間(859-877)、山科花山に元慶寺を創建し座主になる。「花(華)山僧正」とも呼ばれた。869年、紫野・雲林院の別当を兼ね、文芸交流する。885年、僧正になり、天皇に宮中で七十の賀を祝われる。食邑(しょくゆう)100戸、輦車(てぐるま)の勅許を賜る。 第58代・光孝天皇にも仕えた。惟喬親王と交流した。歌人としても知られ、六歌仙、三十六歌仙の一人。小野小町と清水寺で歌でやりとりをした。天狗調伏などの逸話も残る。『古今集』入集。『大和物語』『今昔物語集』などに記されている。75歳。 元慶寺南西(山科区)に墓がある。 ◆平重盛 平安時代末期の武将・平重盛(たいら -の-しげもり、1138-1179)。男性。通称は小松内府、灯籠大臣、小松殿。父・清盛、母・右近将監・高階基章の娘の長男。1150年、蔵人になる。1156年、保元の乱で、第77代・後白河天皇側として父とともに源為朝と戦う。1159年、平治の乱でも戦功をあげ、伊予守に任じられる。1163年、後白河上皇の蓮華王院(三十三間堂)造営に伴い、従三位に叙される。公卿に列し近臣になる。1165年、参議になる。1167年、従二位権大納言、東国、西国の山賊・海賊追討を命じられた。1168年病により官を辞した。1171 年、権大納言に復した。1177年、左大将、従二位内大臣になる。平家打倒の謀議、鹿ケ谷事件で、妻・建春門院新大納言は首謀・藤原成親の妹であり、平家一門内で孤立した。事件後、清盛が後白河法皇を幽閉しようとし、諫めたという。(『平家物語』)。1179年、職を辞し出家、静蓮(じょうれん、証空とも)と号した。 信仰厚く、燈籠堂では毎月14日、15日に融通大念仏会を行ったという。平家、他家の美貌の女房を堂に集め称名念仏を行い、燈籠大臣と呼ばれた。遺体は六波羅第に葬られた。平氏都落ちの際に焼き捨てられる。42歳。 東山小松谷、五条坊門万里小路に邸があった。浄教寺は、小松殿の東山燈籠堂の後身といわれている。 ◆仏像・木像 ◈本堂に本尊「阿弥陀如来」を安置する。 ◈右脇壇に一光三尊の「善光寺如来」、「善導大師」、「法然(円光照大師)像」を安置している。 ◈左脇壇に開山「遍昭像」、歴代住持の位牌を安置している ◆梵鐘 鐘楼の梵鐘には、平安時代前期の当寺開基・遍昭(816-890)の銘が記されている。江戸時代、1837年に18世・亮賢が修復した。 近代、太平洋戦争(1941-1945)では、金属供出された。遍昭の銘があったことから残され、戦後に寺に返却された。 ◆地蔵 「地蔵尊」は、小松(平)重盛(1138-1179)が当寺に帰依した際に寄進した念持仏という。かつて、重盛の別邸にあった寺(後の正林寺)から遷したという。 ◆講田町 地名の「講田町(こうだ-ちょう)」とは遍昭に因んでいる。遍昭は当寺に多くの僧を集め、講義を行ったという。(『宇治郡名勝誌』) ◆歌碑 境内に歌碑「恋しくは たつね来て見よ福応寺 小松(平)重盛 やましなのさと」が立つ。 ◆年間行事 涅槃会、彼岸会、盂蘭盆会、十夜法要。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市の駒札、『山科の歴史を歩く』 、『史料 京都の歴史 第11巻 山科区』、『山科事典』、『京都山科 東西南北』、ウェブサイト 「全国善光寺会」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|