|

|

|||

| 三ノ宮神社(樫原三ノ宮神社)・三ノ宮天満宮 (京都市西京区) Sannomiya-jinja Shrine |

|||

| 三ノ宮神社(樫原三ノ宮神社) | 三ノ宮神社(樫原三ノ宮神社) | ||

|

|

||

手水舎  手水舎 手水舎 神楽殿 神楽殿 神楽殿 神楽殿 神楽殿、徳川葵の家紋 神楽殿、徳川葵の家紋 拝殿 拝殿 拝殿 拝殿 拝殿 拝殿 拝殿、「酒呑童子の鬼」 拝殿、「酒呑童子の鬼」  拝殿、「素戔嗚尊」の絵 拝殿、「素戔嗚尊」の絵 拝殿、「禁門の変」の絵  拝所  拝所  本殿  本殿 本殿  三社  神輿倉  神輿倉 神輿倉  遥拝所  樫の古木

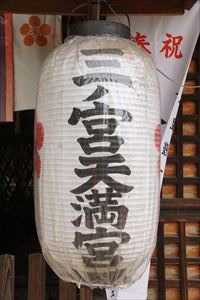

三ノ宮天満宮    三ノ宮天満宮   三ノ宮天満宮  三ノ宮天満宮  三ノ宮天満宮 三ノ宮天満宮 三ノ宮天満宮 三ノ宮天満宮 社務所の門 社務所の門

区民の誇りの木、クスノキ  【参照】近くの愛宕燈籠 |

三ノ宮神社(さんのみや-じんじゃ)は、樫原(かたぎはら)三ノ宮神社とも呼ばれている。樫原地区の総鎮守、旧村社になる。 祭神は、素盞嗚尊(すさのおのみこと、武勇の神)、酒解神(さかとけのかみ、酒の神)、大山咋神(おおやまぐいのおおかみ、山の神)の3神を祀る。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。この地に樫木の森があり、一帯は樫原と呼ばれた。一時は、柏原神社とも呼ばれたという。 江戸時代、5代将軍・徳川綱吉(1646-1709)が社殿を寄進し、徳川葵の家紋を許した。 1853年、第121代・孝明天皇(1831-1867)は、攘夷祈願のため社の造営をはかる。御所絵師を差し向け、天皇の養子・華頂宮博経親王は菊華紋入りの提灯を下賜した。以来、神紋は菊華紋、徳川葵紋になった。 現代、1972年、現在の三ノ宮天満宮が境内の西に創建された。 1974年、本殿は、第60回神宮式年遷宮により伊勢神宮から下賜され、移築された。 1976年、拝殿が造営された。 ◆建築 神楽殿、 本殿、拝殿がある。 ◈「本殿」は、現代、1974年、第60回神宮式年遷宮で伊勢神宮から下賜され、移築された。 ◈「拝殿」は、現代、1976年に造営される。拝殿の天井に「酒呑童子の鬼」、「禁門の変」、「素戔嗚尊」の絵が描かれている。だるま商店の作による。 ◆酒呑童子 かつて、洛西の大枝山(おおえやま)に、鬼が棲んでいた。鬼は、入洛する旅人を襲い、金品を略奪した。首領の酒呑童子(しゅてんどうじ)は人々に恐れられていた。 平安時代中期の武将・源頼光(948-1021)は、この地の小さな祠に供えられていた神酒を鬼に飲ませ、酔いつぶれたため退治したという。 このため、鬼を退治できた酒の神、武徳から武勇の神、大枝山から山の神の三神を祀った。神徳をたたえ社が建てられたという。 なお、境内の西、大枝塚原には鬼の首塚があるという。 ◆文化財 神輿の装飾品は、江戸時代前期慶長金(1600年代)のものという。 ◆三ノ宮天満宮 三ノ宮天満宮は、当社の西の隣接地に祀られている。祭神は菅原道真(すがわら-の-みちざね)になる。学問の神様の信仰がある。 千余年前に現在地に道真を祀ったという。その後、三ノ宮神社の境内社として産土鎮座の守護神になる。現在の三ノ宮神社は、現代、1972年に創建された。 社務所は、近代、1915年に行われた第123代・大正天皇御大礼の饗宴場建物を下賜され移築した。例祭日(3月25日)。 ◆樹木 境内には、樫の古木がある。 ◆年間行事 例祭(たけのこまつり)(5月)。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 ❊参考文献 駒札  |

||

三ノ宮天満宮 〒615-8151 京都市西京区樫原杉原町14-3 |

|||

|

|

||