|

|

|

| 心性寺跡・小沢蘆庵の墓 (京都市左京区) Ruins of Shinsho-ji Temple |

|

| 心性寺跡・小沢蘆庵の墓 | 心性寺跡・小沢蘆庵の墓 |

|

|

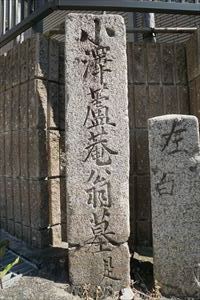

小沢蘆庵の墓  墓誌「田山恭穆先生墓碑銘」  法厳禅尼の墓  歴代の墓  付近の尾根  【参照】「小澤蘆庵翁墓 是…」の道標 |

北白川山ノ元町のバプテスト病院敷地には、かつて心性寺(しんしょう-じ)という寺院があった。「心性禅寺」、「心性庵」とも呼ばれた。山号は雲居山と称した。その後、廃寺になる。 現在は敷地の東、丘の中腹に、歴代住持の墓と、江戸時代の歌人・国学者・小沢蘆庵の墓だけが残されている。 曹洞宗。本尊は釈迦牟尼仏坐像だった。 ◆歴史年表 江戸時代、1628年、西賀茂の心性禅寺(心性庵)が、この地に移されたという。堂の東には鐘楼、土製の塔の頭塔(ずとう)があり、6末寺も建てられていた。日蓮宗の寺院だったともいう。 1666年、幕府の宗停止の触れにより、堂宇は取り壊される。以後、付近一帯は荒野原になる。寺号は残された。 1759年、曹洞宗の禅圭は、この地を照高院宮家より譲り受ける。禅圭は、師・法厳禅尼の遺志を継ぎ、心性禅寺を創建した。本堂、庫裡が建てられ、井戸、瓢箪池も掘られたという。 1792年以降、歌人・国学者・小沢蘆庵は、この地を気に入りしばしば訪れた。 1801年、7月、蘆庵が岡崎の図南亭で亡くなる。その遺志により心性寺の墓地に葬られる。 1856年頃? 、歌人・尼僧・大田垣蓮月(おおたがき-れんげつ、1791-1875)は、後の画家・儒学者・富岡鉄斎(1837-1924)を伴い、一時、心性寺に移る。蓮月は蘆庵に私淑していた。鉄斎は学僕として寺に住み込んだ。 近代、1868年、寺は廃絶したという。本尊・釈迦牟尼仏坐像、一件の書類は鷹ヶ峯の源光庵(北区)に移された。 明治期(1868-1867)初めまで、この地には御堂が残っていたという。 1873年、初代京都府知事・長谷信篤(ながたに-のぶあつ)により、寺地は廃墟になる。 年代不詳、その後、この地には島津製作所の2代目・島津源蔵(1869-1951)の屋敷が建てられた。 現代、1954年、1月、島津邸の屋敷地の一部が譲られ、日本バプテスト診療所が開設される。 1955年、12月 、日本バプテスト病院が開設された。 ◆禅圭 江戸時代中期の曹洞宗の僧・禅圭(?-? )。詳細不明。男性。卍山道白(まんざん-どうはく、1636-1715)の弟子という。法厳禅尼の弟子になる。1759年、師・禅尼の遺志を継ぎ、心性禅寺を創建した。 ◆小沢蘆庵 江戸時代中期-後期の歌人・歌学者・国学者・小沢蘆庵(おざわ-ろあん、1723-1801)。男性。玄中、帯刀、芦庵。 難波(大阪府)の生れ。父・牢人・小沢喜八郎実郡(実邦とも)。13-14歳で、京都・粟田に住み込み歌を詠む。尾張犬山竹腰家の京留守居・本荘氏に入婿になった。1752 年頃、公家歌人で堂上派の冷泉為村の門に入る。公卿・歌人・武者小路実岳に歌を学ぶ。1757年、小沢姓に復し、公卿・鷹司家に仕えた。1765年、鷹司輔平に付き江戸に下り、出仕を止められる。京都に戻り隠棲した。『古今和歌集』を重んじ、平易な詞でありのままに詠む「ただこ(ご)と歌」を唱える。1773年頃、為村に破門される。京都の各所に移る。1788年、天明の大火で焼き出された。太秦・広隆寺・十輪院に移る。1789年/1792年、岡崎の「図南亭(となんてい)」に移った。 伴蒿蹊(ばん-こうけい)、本居宣長、上田秋成、蒲生君平、香川景柄らと交友した。弟子に香川景樹がある。寛政期(1789-1801)の地下(じげ)和歌四天王(ほかに澄月、伴蒿蹊、慈延)の一人。直弟子は250人にのぼる。矢部正子など女性も多かった。国学者として尊王論を唱えた。歌論『蘆かび』、家集『六帖詠草』などを著した。 心性寺の地は、高台にあり風光明媚なため、蘆庵が愛した。1792年以降、岡崎の邸宅よりしばしば心性寺を訪れて歌を詠んだという。「心性寺にて」「松風の読経の声に聞こえしはつくつく法師鳴けばなりけり」(『六帖詠草』俳諧歌)がある。79歳。 墓は心性寺跡の墓地(左京区)にある。 ◆田山敬儀 江戸時代中期-後期の歌人・田山敬儀(たやま-ゆきのり、1766-1814)。男性。字は元良、通称は順吉、従事、号は淡斎、恭穆(きょうぼく)先生。伊賀(三重県)上野の生まれ。伊勢津藩士。儒者・神道家・山崎闇斎に私淑し、儒学・画を学ぶ。京都の歌人・国学者・小沢蘆庵に入門し歌学を修めた。「蘆庵門の四天王(ほかに小野勝義、小川布淑、前波黙軒)」の一人に数えられた。著に『百人一首図絵』など。49歳。 ◆妙法院宮真仁法親王 江戸時代後期の皇族・天台宗の僧・妙法院宮真仁法親王(みょうほういんのみや-まさひと-ほっしんのう、?-1805)。男性。幼称は時宮、諱は周翰。父・閑院宮典仁親王の第10(5とも)王子。のち第116代・桃園天皇の猶子になる。妙法院宮尭恭法親王を相続した。天台座主になり、一品に叙せられる。歌、詩書画に優れた。小沢蘆庵と親しい国学者・入江昌喜に命じて、『万葉類葉抄補闕(ほけつ)』を作らせた。蘆庵の門人であり、蘆庵を庇護した。38歳?。 ◆墓 ◈病院敷地内の東端にある丘の中腹に、自然石の小沢蘆庵の墓が立つ。「小沢蘆庵墓」の字は、妙法院宮真仁法親王の筆による。 ◈「墓誌(田山恭穆先生墓碑銘)」が蘆庵の墓の右隣に立つ。墓誌は、病院の増築工事に際して発掘されたという。碑文中に「蘆庵公裏側に葬る」と刻まれている。 ◈法厳禅尼の墓は、蘆庵の墓の左隣にある。「真観院法厳禅尼」と刻まれている。 ◈ほかに心性寺歴代の墓8基などが立つ。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 北白川愛郷土会の説明板、『昭和京都名所図会 3 洛北』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|