|

|

|

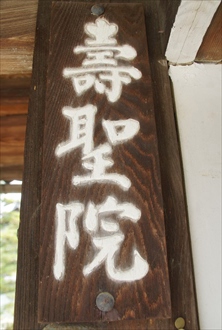

| 寿聖院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Jushou-in Temple |

|

| 寿聖院 | 寿聖院 |

|

|

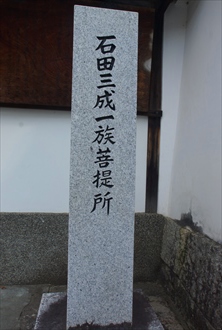

「石田三成一族菩提所」の石標     庫裏  |

妙心寺境内の北西に寿聖院(じゅしょう-いん、壽聖院)はある。現在の境内は、隆盛時の4分の1に過ぎない。石田三成一族の菩提所になる。 臨済宗妙心寺派。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1595年頃より、石田三成は妙心寺山内に父・正継の菩提所建立を発願した。 1599年、三成が父・正継の菩提所として創建した。妙心寺62世・伯蒲慧稜(はくほ-えりょう)は、自らを勧請開山とし、弟子の妙心寺107世・雲屋祖泰(うんのく-そたい)を開祖にした。院号は正継の法名「寿聖院殿」による。当初は現在の4倍以上の面積を有し、天祥院、天球院の境内地も含んでいた。本堂、客殿、庫裏、書院が建ち並んでいた。 1600年、三成は関ヶ原の戦いに敗れて斬首される。その後、境内は分割され、伽藍も解体される。 江戸時代、徳川氏の圧迫を受け、寺運は衰微した。 1611年、荒廃しており、2世(開祖)・雲屋は僧録に再興の許可を受ける。書院を残して本堂にした。この際に、脇寮の七石庵(しちこく-あん)を修補に充てた。 3世・済院(さいいん、?-1686)は、三成の子・重家であり、龍安寺末寺の材を集めて再建した。境内に石田一族の供養塔を建立する。 現代、2013年、日本画家・村林由貴は、「退蔵院方丈襖絵プロジェクト」の一環として、書院、本堂の襖絵を完成させた。 ◆伯蒲 慧稜 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・伯蒲 慧稜(はくほ-えりょう、1544-1628)。男性。角倉氏。了以の従兄弟。1549年、6歳で龍安寺塔頭・養花院に入る。9歳で亀年禅愉(きねん-ぜんゆ)により、慧稜の安名(あんみょう)を受ける。天龍寺・策彦周良(さくげん-しゅうりょう)に詩文を学ぶ。月航玄津(げっこう-そうしん)に就き、1574年、印可を受けた。1579年、妙心寺に入り、師・月航を継いで龍安寺12世になる。1599年、寿聖院の開祖になる。龍安寺塔頭・西源院を復興する。1627年、紫衣事件に巻き込まれた。84歳。 ◆雲屋 祖泰 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・雲屋 祖泰(うんのく-そたい、?-?)。詳細不明。男性。雲屋宗春。伯蒲慧稜(はくほ-えりょう、1544-1628)の法嗣、九哲の一人。妙心寺・寿聖院2世、妙心寺107世になる。石田三成の子・重家(済院)を匿い、寿聖院3世としたともいう。 ◆石田 三成 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・石田 三成(いしだ-みつなり、1560-1600)。男性。初名は三也、通称は佐吉。近江国(滋賀県)の生まれ。父・正継。羽柴秀吉の長浜領主時代に近侍する。治部少輔、従五位下から従四位下に昇る。1582年、山崎合戦、1583年、賤ヶ岳の戦に加わり、1585年、秀吉の関白任官に伴い諸大夫になる。1586年、堺奉行になった。三成は浅野幸長・森忠政とともに大徳寺山内に三玄院を建立した。1587年、島津征討を行う。1590年以降、武蔵忍城攻めに失敗する。1591年、千利休切腹事件では利休の娘を炮(あぶり)責めにしたという。風聞として利休の母・娘を蛇責めに処したもいう。1591年、近江佐和山城主、1592年-1593年、文禄の役では明国との和平交渉に当たる。1595年、豊臣秀次事件で秀次を追及する。1597年-1598年、慶長の役では秀吉没後の軍撤収に関わる。1599年、加藤清正らの襲撃を受けるが、家康により難を逃れる。1600年、関ヶ原の戦で、毛利輝元のもと家康に反した。近江で捕らえられ六条河原で処刑され晒された。41歳。 遺骸は大徳寺の円鑑国師により引き取られ、大徳寺塔頭・三玄院(北区)、妙心寺・寿聖院(北区)にも埋葬された。 ◆石田 正継 安土・桃山時代の武将・石田 正継(いしだ-まさつぐ、?-1600)。男性。近江国(滋賀県)の生まれ。父・石田為広、嫡子は正澄、3男に三成。1586年-1588年、三成が堺の奉行になり、正継も代官として補佐した。1595年、三成が佐和山城主に封じられ、正継は城代として三成の留守居を守った。1592年-1596年、文禄の役・慶長の役で、楠木正虎と共に肥前名護屋城で帳簿関係を担当した。刺髪し入道円斎を号し、後に梅巌道圍(ばいがんどうい)居士と号した。1600年、関ヶ原の戦いで西軍に与し、佐和山城の本丸を守備し、東軍・小早川秀秋の攻めに半日抵し、正澄と共に自刃した。 和漢を通じ、和歌を詠じた。墓は妙心寺・寿聖院(北区)にある。肖像画も所蔵される。 ◆石田正澄 安土・桃山時代の武将・石田正澄(いしだ-まさずみ、?-1600)。男性。近江国(滋賀県)の生まれ。父・隠岐守・石田正継、三成の兄。三成が豊臣秀吉に重用され、秀吉に仕えた。1592年-1596年、文禄・慶長の役で、肥前名護屋城で警備に当たった。1593年、木工頭(もくのかみ)になり、従五位下・木工頭に叙された。一時、堺の町奉行を務め、近江・河内で領した。1600年、関ヶ原の戦いで、父・正継らと三成の本城・佐和山城を守る。小早川秀秋・井伊直政らの攻撃を受け自刃した。 墓は妙心寺・寿聖院(北区)にある。 ◆済院 安土・桃山時代-江戸時代前期の武士・僧・済院(さいいん、?-1686)。男性。石田重家(しげいえ)、済院宗享(そうこ/そうきょう)。近江(滋賀県)の生まれ。父・石田三成の長男。1600年、大谷吉継より上杉討伐出陣の徳川家康へ参陣を勧められる。関ヶ原の戦いにより、豊臣家人質として大坂城に留められる。西軍大敗の報に、重臣・津山甚内、乳母らと城を脱し、妙心寺塔頭・寿聖院に入る。寿聖院の伯蒲慧稜(はくほ-えりょう)によりすぐに剃髪したという。戦後、慧稜は京都所司代・奥平信昌を通じ助命嘆願し、家康に許される。1604年、宗享の法名を授かる。1623年、済院宗亨大禅師の道称を与えられ、寿聖院3世になった。1665年、寿聖院を弟子・海天祖用(かいてん-そよう)に譲り隠居した。97/98/103歳。 墓は妙心寺・寿聖院(北区)にある。 ◆村林 由貴 現代の日本画家・村林 由貴(むらばやし-ゆき、1986-) 。女性。兵庫県の生まれ。京都造形芸術大学情報デザイン学科卒業、同大学大学院芸術研究科修了。2011年、妙心寺と同大学の「退蔵院方丈襖絵プロジェクト」の絵師に選出された。1年間、寺院での修行を行う。2012年より、妙心寺・退蔵院で生活し、「現代のお抱え絵師」として、水墨により方丈襖絵64面の制作を始める。2013年、寿聖院の書院、本堂の襖絵を完成させた。2016年、一度筆を置き、2017年より再開した。 ◆建築 創建当初は現在の4倍以上の面積を有し、現在の境内北に隣接する天球院、西に隣接する天祥院の境内も含んでいた。 周囲には堀と土塀を廻らせ、石田家京屋敷の趣があったという。壮大な本堂ほか、金箔の軒瓦で葺かれた客殿、庫裏、書院などが建てられていた。 ◈現存する妙心寺北門は、かつて寿聖院の北門として使われていた。 ◈現在の寿聖院の門は、かつて寿聖院の勝手口に開いていた門という。 ◈当時の書院は、現在、本堂として利用されている。 ◈庫裡が残る。 ◆七石庵 脇寮の七石庵(しちこく-あん)は、かつて「七斛庵(しちこく-あん)」と呼ばれた。 龍安寺境内にあり、その後、寿聖院に移された。江戸時代前期、1611年、寿聖院の復興の際に廃庵になる。 ◆庭園 本堂の前の池泉式庭園は、画家・狩野永徳(1543-1590)が作庭したという。瓢箪池(ひょうたん-いけ)は、石田三成の指示により主君・豊臣秀吉の戦勝の馬印・瓢箪印を模したという。 ◆文化財 ◈伯蒲慧稜筆「一行詩」。 ◈雲屋祖泰筆「法和」。 ◈絹本著色「石田正継(まさつぐ)像」1幅(重文)は、安土・桃山時代、1594年旧9月の寿像になる。旧9月3日に大徳寺・三玄院で正継夫人の葬儀が三成により、執り行われた。夫人の逝去が制作の契機とみられている。 正継が伯蒲慧稜に求めた賛がある。土佐派の画人筆とみられている。現在は大阪市立美術館寄託。縦99㎝、横53.3㎝。 ◈「石田三成肖像画」がある。 ◈三成が、安土・桃山時代、文禄・慶長の役(1592-1598)の時に、初代・伯蒲禅師に送った自筆の「袈裟」「書状」がある。 ◈石田重家(済院)著『霊牌日鑑(れいばい-にっかん)』。 ◈狩野永徳筆の屏風画。 ◈海北友松(1533-1615)筆「猿回し」。 ◆障壁画 現代の絵師・村林由貴(1986-)筆の書院、本堂の襖絵がある。現代、2012年に書院に「風浪双鯉図(ふうろう-そうり-ず)」、2013年に本堂に「稲穂に雀図」を描いた。 雀と稲穂、天上図、滝と鯉、昆虫と植物の四季などが描かれている。 ◆関ヶ原の戦い・石田三成 安土・桃山時代、1600年旧9月15日の関ヶ原の戦い(合戦)では、東軍・徳川家康(1542-1616)と西軍・石田三成(1560-1600)の軍勢総勢15万が美濃・近江の国境で決戦した。西軍の小早川秀秋(1582-1602)が東軍に寝返り、西軍は敗走する。 旧16日に東軍は三成の居城・佐和山城を包囲し、旧17日に総攻撃した。城には守備のため三成の父・正継(?-1600)、三成の長兄・正澄(?-1600)がいた。家康側の申し入れがあり、2人の自害を条件に、18日に開城の運びになった。この時、秀秋・田中吉政(1548-1609)の隊が城を攻めたため、2人ほか城兵らは天守に火を放ち自害・討死にした。 三成は戦場を脱し、立て直しのため大坂城に戻ろうとした。琵琶湖を迂回し湖北へ向かう途中で腹痛に襲われる。やむなく古橋村(伊香保郡木之本町)の旧知の農民に匿われた。岩穴に潜伏中に、旧21日に吉政の隊に逮捕された。 三成は大坂に送られる。小西行長(?-1600)・安国寺恵瓊(えけい)(1538?-1600)らとともに首枷を嵌められ、車に乗せられ大坂・堺で市中引き回しになった。その後、京都に移され、旧10月1日早朝に引き回しの上、六条河原の刑場で斬首された。三成らの首は三条大橋ののたもとに晒され、その後、大徳寺の円鑑国師(春屋宗園[しゅんおく-そうえん、1529-1611)は遺骸を引き取った。 三成の墓は大徳寺三玄院、供養塔は寿聖院にある。 ◆墓 石田三成一族供養塔がある。石田正継、正澄、三成ら、石田家一族9人の宝篋印塔が立つ。三成は遺髪が納められている。寿聖院3世・済院宗享(石田三成の長男)により立てられた。 済院宗享の墓がある。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『昭和京都名所図会 4 洛西』 、『京の冬の旅2023年-別冊旅の手帳』、『京都戦国武将の寺をゆく』、ウェブサイト「国指定文化財等データベース-文化庁」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|