|

|

|

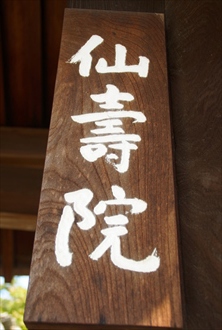

| 仙寿院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Senju-in Temple |

|

| 仙寿院 | 仙寿院 |

|

|

本堂    境内北に見えている衣笠山。 |

妙心寺境内の北、衣笠山の南に境域外塔頭・仙寿院(せんじゅいん)はある。 臨済宗妙心寺派。 ◆歴史年表 江戸時代、1652年、妙心寺196世・禿翁妙宏(とくおう-みょうこう)により創建された。1646年、一絲文守(いっし ぶんしゅ)没後、第107代・後水尾天皇の帰依を受けた禿翁は、辞して洛北幡枝に菩提院(左京区)という庵を結び閑居した。この地を天皇に献上したため、代替地として現在地(右京区)を与えられた。この地は、永円寺旧地であり、菩授院を移し、院号も仙寿院に改めた。 ◆禿翁妙宏 江戸時代前期の臨済宗の僧・禿翁妙宏(とくおう-みょうこう、?-1681)。詳細不明。龍泉派、仁峰(にんぽう)下の泰叔玄昌(たいしゅく-げんしょう)の法嗣。妙心寺196世。1652年、仙寿院を創建する。 ◆後水尾天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。諱は政仁(ことひと)、法名は円浄。第107代・後陽成天皇の第3皇子。1611年、後陽成天皇から譲位された。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫 衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1627年、紫衣事件が起き、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効とした。天 皇は、7歳の興子内親王(後の第109代・明正天皇)に譲位し、以後、第112代・霊元天皇まで4代の天皇の院政を敷いた。山荘の造営を試み、幡枝離宮、その後、修学院離宮を造営した。歌集『鴎巣(おうそう)集』、著『当時年中行事』など。85歳。泉涌寺内の月輪陵(東山区)に葬られる。 妙心寺との関わり深く、一絲文守、雲居希膺、愚堂東寔、禿翁妙宏に臨済録を講じられ、禿翁に帰依した。 ◆妙泉寺・菩提院・円通寺・永円寺・仙寿院 禿翁妙宏は妙心寺を退隠し、洛北幡枝に菩提院に移り住んだ。後水尾天皇は、一絲文守に問答帰依しており、1652年の一絲没後は、禿翁が臨済録を講じ天皇の帰依を受けた。天皇は菩提院に行幸した際に、この地を気に入ったため、禿翁は境内地を献上した。この地にはかつて妙泉寺があり、後に現在の円通寺(左京区)が創建されている。 禿翁は天皇より代替地を与えられる。禿翁は、小川坊城大納言、京兆言尹板倉防州守とともに洛外を見て回り、現在地(右京区)に新境内地を定めた。なお、この地には永円寺(えいえくんじ)があった。天皇は黄金500足を与え、現在地に菩提院が移され、院号も仙寿院に改めた。 ◆建築 本堂、庫裏、山門がある。 本堂は、桁行5間半、梁行2間。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『京都・山城寺院神社大事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|