|

|

||||||||

| * | ||||||||

| 酬恩庵 (一休寺) (京都府京田辺市) Shuon-an Temple |

||||||||

| 酬恩庵 (一休寺) | 酬恩庵 (一休寺) | |||||||

|

|

|||||||

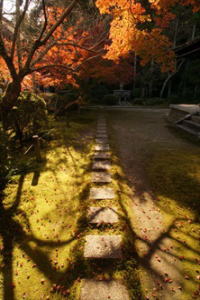

総門(府指定文化財)     一休禅師墨跡碑「諸悪莫作(まくさ) 衆善奉行」  山道の両側の楓        中門(府指定文化財)   御廟所(墓所、宗純王廟)非公開。  御廟所(墓所)、寿塔(慈楊塔)  御廟所(墓所)、廟前庭は村田珠光作庭という。  御廟所(墓所)   御廟所(墓所) 禅宗の方丈間取

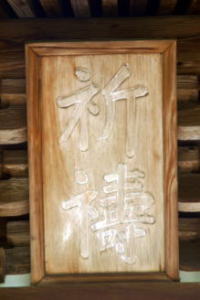

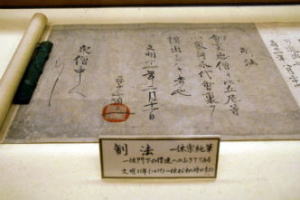

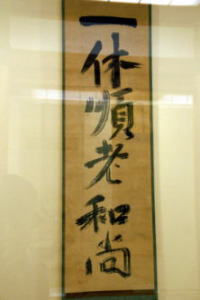

虎丘庵(府指定文化財)  庫裏、方丈  庫裏(重文)  唐門(重文)  東司(重文)  井戸    方丈(重文)  方丈  方丈、扁額「酬恩庵」  一休が使用した輿  室中と奥の仏間(昭堂)  木造一休和尚坐像(重文)、仏間  木造一休和尚坐像(重文)、掲示写真より   檀那の間、陶淵明(左)、林和靖図(正面)、狩野探幽筆、DNPデジタル再製画。  礼の間、「松竹梅図」、DNPデジタル再製画。  方丈、礼の間(左)、書院の間  方丈、書院の間(左)、眠蔵   南庭  方丈南庭の借景になる山並み  南庭   東庭  北庭   開山堂  開山堂  開山堂(大応堂)  開山堂(大応堂)、大応国師(南浦紹明)像  開山堂(大応堂) 開山堂(大応堂)  中門  本堂(重文)  本堂   本堂   鐘楼(重文)  浴室(重文)   原在明筆「酬恩庭園図」(1805)  宝蔵、一休の墨跡、遺品などが展示されている。  一休宗純頂相(朱太刀の像)、一休筆、宝蔵  「霊瑞山」の額字、天龍寺7世・此山妙在筆、宝蔵。  髑髏面、一休作という、宝蔵。  「制法」、一休筆、宝蔵。  一休筆、一休和尚名号「一休頓狂和尚」、宝蔵  一休像  少年一休像  妙勝寺旧跡    石仏群  茶人・寸松庵の墓  六角承禎(佐々木承禎)の墓  能観世流3代・音阿弥元重、15代・元章、19代・清興の墓。  「この はし わたるな」とある。  三本杉  三本杉  【参照】「薪能金春芝旧跡」の石標  【参照】「薪能金春芝旧跡」の石碑 |

京田辺市、甘南備山(かんなび-やま)麓の薪(たきぎ)に、酬恩庵(しゅうおん-あん)はある。一休寺(いっきゅう-じ)とも呼ばれている。室町時代の「破戒僧」と呼ばれた一休宗純が、晩年の25年間を過ごした寺として知られている。山号は霊瑞山という。 臨済宗大徳寺派、本尊は釈迦如来。 かくれ古寺南山城六山めぐりの一つ、京都南山城古寺の会に参加。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 鎌倉時代、正応年間(1288-1293)、大応国師(南浦紹明)が禅道場の霊瑞山妙勝寺を開いたのが始まりという。 元弘の乱(1331-1333)で第96代・後醍醐天皇が挙兵し、その際に焼失し、荒廃した。 室町時代、1429年より、一休は妙勝寺仏殿を再興した。 1456年/1455年-1456年、一休が南浦紹明(大応国師)が開創した霊瑞山妙勝寺を再興した際に、寺の傍らに草庵を結び酬恩庵と名づけたことに始まるともいう。寺号の由来は、「大応国師の師恩に報いる」の意だったという。後に、虎丘庵、寿塔「慈楊塔」が建てられる。 1481年、一休は酬恩庵で亡くなる。 1506年、本堂が建てられた。 1560年、加賀藩第3代藩主・前田利常が伽藍を再興する。 江戸時代、1614年、前田利常により方丈、庫裏が建てられる。 1787年、8塔頭があった。心伝庵、梅渓庵、江庵、待月庵、松屋庵、虎丘庵、黙黙寺になる。 近代以前まで、酬恩庵と呼ばれ、その後、一休寺の通称が普及した。 1871年、「薪騒動」が起こる。 現代、2007年、NPO法人「一休酬恩会」は、周辺の宅地開発に伴う景観保全の立場から署名活動を行い、市、市議会へ提出した。 2010年、一休酬恩会による宅地開発許可取り消しを求めた府開発審査会への申し入れは却下、棄却された。以後、裏山買い取りのナショナルトラスト運動が進められている。 ◆南浦 紹明 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・南浦 紹明(なんぽ-じょうみょう、1235-1308)。男性。俗姓は藤原、諡号は円通大応国師。駿河(静岡県)の生まれ。建穂寺の浄辨に天台宗を学ぶ。1249年、15歳で剃髪受戒し、鎌倉・建長寺の蘭渓道隆に師事する。1259年、入宋、杭州・浄慈寺の虚堂智愚に学び後に法嗣になった。1265年、虚堂に従い径山・万寿寺に移る。1267年、帰国し、建長寺の蘭渓に参じ蔵主になり、1270年、筑前・興徳寺、1272年、太宰府・崇福寺に移り、1304年、後宇多法皇(第91代)の詔により上洛し、洛西安井・韜光庵(とうこうあん)に住した。1305年、東山・万寿寺に入る。法皇による東山・嘉元寺開山は成らなかった。1307年、北条時貞の帰依により建長寺に入る。74歳。 塔所は鎌倉・天源塔、筑前・崇福寺の瑞雲塔、京都安井・龍翔寺にある。 門弟多く、臨済禅大応派の祖。没後、1309年、後宇多法皇に贈らた国師号「円通大応国師」は日本初例になる。 ◆一休 室町時代前期-後期の臨済宗大徳寺派の僧・一休(いっきゅう、1394-1481)。男性。幼名は周建、諱は宗純(そうじゅん)、号は狂雲子、夢閨、天下老和尚。京都の生まれ。父・北朝第6代・第100代・後小松天皇の落胤(第一皇子)、母・公卿花山院某娘は後宮を追われ嵯峨野の民家で一休を産んだという。1399年、6歳で京都の安国寺・像外集鑑に随い周建(しゅうけん)と名付けられる。1405年、嵯峨・宝幢寺の清叟師仁、1406年、建仁寺に移り、霊泉院の慕哲竜攀に詩を学ぶ。1409年、建仁寺を脱する。壬生の清叟に随う。1410年、17歳の時、西金寺(さいこんじ)・謙翁宗為(けんおう-そうい)の弟子になり宗純と改める。1414年、師を失い大津瀬田川で自殺未遂の後、1415年、近江・祥瑞庵の華叟宗曇(かそう-そうどん)の弟子になり、1418年、一休(有漏路より無漏路の一休み)の号を授けられた。1420年、大悟し印可を受ける。1422年頃より、風狂と呼ばれた。1428年、師・宗曇没後、近畿一円を放浪する。1440年、請われて大徳寺・如意庵に入るが10日後に去る。1442年、謙(譲)羽山に尸陀寺(しだじ)を創建した。1447年、大徳寺の抗争を嫌い謙羽山に入り、断食により自死をはかる。1448年、売扇庵に寓し、1451年頃、兄弟子・養叟と対立する。1452年、瞎驢庵(かつろあん)に移る。酬恩庵を始める。1456年、山城薪に妙勝庵を復した。1459年、徳禅寺住持、1461年、安井・竜翔寺を興す。1462年、病になり桂林寺に移り、1463年、賀茂・大燈寺、瞎驢庵に移る。応仁・文明の乱(1467-1477)で瞎驢庵が焼失し各所転々とする。1469年、大和、和泉、摂津住吉などに移る。1472年(1470年/1471年とも)、住吉大社薬師堂で見初めた旅芸人の盲目・森女(しんじょ)を1473年より、酬恩庵隠寮に引き取り住まわせた。1474年、第103代・後土御門天皇の勅命により、81歳で大徳寺第48代として再興した。1475年、東山の虎丘庵を当地に移築している。1478年、妙勝庵に再住した。1481年、酬恩庵で亡くなり、寿塔「慈楊塔」に葬られた。1491年、大徳寺・真珠庵にも分塔される。著『狂雲集』。88歳。 一休は権威を嫌い「風狂の聖」と呼ばれた。一休は、詩人としても知られ、詩集『狂雲集』がある。茶道、能楽、詩、狂歌、書画に通じた。弟子に岐翁紹禎などあり一休派と呼ばれる。後世、江戸時代以降に、史実ではない「一休噺」などの頓智話が作られている。 ◆森女 室町時代後期の森女(しんじょ、?-?)。詳細不明。女性。森侍者(しんじしゃ)、森盲女。住吉の薬師堂で鼓を打つ盲目の旅芸人だったという。1472年(1470年、1471年とも)、住吉大社薬師堂で一休と出会う。1473年より、酬恩庵隠寮で一休とともに暮らした。森女は30歳前後、一休は70歳後半より最晩年の期間になる。 大徳寺・真珠庵の一休十三回忌、三十三回忌の「奉加帳」に、「森侍者慈栢」の名があるという。森女は500文、100文の香典を捧げており、80歳頃まで存命だったと見られている。一休の詩集『狂雲集』には、森女への愛情が詠まれている。森女の歌「おもひねのうきねのとこにうきしづむなみだならではなぐさみもなし」。 ◆音阿弥 室町時代前期-後期の能役者・音阿弥 (おんあみ/おんなみ、1398-1467)。男性。法名は音阿弥、通称は三郎、実名は元重(もとしげ)、観世三郎元重。大和猿楽観世座のシテ役者で3世・観世大夫(観世流4世)。父・四郎(世阿弥の弟)、流祖・観阿弥の孫。第7子・観世信光(のぶみつ)。世阿弥の通称三郎を襲名し、一時は世阿弥の養子だったという。応永20年代(1413-1422)、活動記録がある。1427年、青蓮院門跡義円(足利義満の子)の後援で勧進猿楽を興行した。義円は、1428年、足利義持の没後に後継に選ばれ、以後、音阿弥は新将軍・足利義教(よしのり)の寵愛を受ける。世阿弥、その長男・観世十郎元雅を凌ぎ、観世座の実質上の代表者になる。1430年、醍醐清滝宮の楽頭職につく。1432年、元雅が早世し、1433年、音阿弥が観世大夫になる。その披露の勧進猿楽が、将軍主催の形で3日間催された。一時的に義教の不興をこうむったものの、幕府と観世座は結びつく。1441年、義教が赤松邸で音阿弥の能の最中に暗殺される。その後は、義政が後援した。1458年、出家して音阿弥と称し、子・又三郎政盛に観世大夫職を譲った。その後も音阿弥は能役者として活動する。1464年、政盛が将軍・足利義政の後援で催した糺(ただす)河原勧進猿楽で、3日間計29番の能のうち12番のシテを務めた。70歳。 「当道の名人」、没後にも「希代の上手、当道に無双(ならびなし)」と謳われた。能役者としては世阿弥以上の達人だったという。作品はない。他方、世阿弥・観世元雅父子の一座は、義教の弾圧を受けて衰えた。 ◆墨斎 室町時代後期の臨済宗の僧・墨斎(ぼくさい、?-1492)。詳細不明。男性。別号は月婿、拾堕、没倫紹等(もつりん-じょうとう)。一休宗純の法をつぎ酬恩庵住持、のち大徳寺・真珠庵を開く。肖像画「一休宗純像」の作者とみられる。水墨「山水図」(真珠庵蔵)など。 ◆金春 禅竹 室町時代前期-後期の能役者・金春 禅竹(こんぱる-ぜんちく、1405-1469?)。男性。実名は七郎氏信、前名は弥三郎、竹田大夫。父・弥三郎、祖父・金春権守、世阿弥の娘婿。1428年、世阿弥より『六義』、『拾玉得花』の相伝を受け後継者になる。奈良を中心に活動し、大和猿楽四座の本家格、円満井座(えんまんいざ/えまいざ)(竹田の座)の30代棟梁と自称した。 60歳頃、子・七郎元氏に家督を譲り出家した。一休宗純を慕い薪庄に多福庵を営み移り住んだ。一休に禅を学び、禅思想の「さび」を能に展開した。『六輪一露之記』などの論書、能作「賀茂」「定家」「芭蕉」などがある。66歳?。 酬恩庵(一休寺)の門前に「薪能金春芝旧跡」の石碑が立つ。この付近に金春の芝跡と屋敷があったという。 ◆村田 珠光 室町時代前期-後期の茶人・村田 珠光(むらた-じゅこう/しゅこう、1423-1502)。男性。幼名は茂吉、別号は香楽庵、珠光庵、独盧(どくろ)軒、休心法師など。大和(奈良県)の生まれ。父・奈良・杢市検校という。11歳で奈良の浄土宗・称名寺の了海の徒弟になり、出家する。法林庵を預かる。出家を厭い、寺役を怠たり寺から追放された。両親からは勘当を受けた。20歳の頃、還俗し、諸国放浪し、連歌師、闘茶の判者などをした。上京し茶人になり、六条左女牛(さめうし)に住んだという。大徳寺・一休宗純に参禅し、印可の証として圜悟克勤(えんご-こくごん)の墨蹟を与えられ、初めて茶掛に用いたことから墨蹟開山と称せられる。禅味を加えた点茶法を始めた。茶禅一味の境地に達し、佗茶(わびちゃ)を創始した。能阿弥に立花と唐物目利きを学ぶ。能阿弥の推薦で足利義政の同朋衆、茶道師範になったともいう。1493年、大徳寺・真珠庵の「一休和尚十三回忌奉加帳」に一貫文を寄付した。80歳。 茶道の祖、茶道の開山、侘茶の創始者とされる。和漢の混融を説いた。武野紹鷗、古岳宗亘、大林宗套、宗長、志野宗信らとも親交があった。貴族向きの書院茶に対し、庶民向きの数寄茶を創案し、、茶器類の鑑定にもすぐれ「珠光名物」と呼ばれる名物道具十数種を所持した。弟子・宗珠(そうしゅ)を後嗣にした。 ◆六角 義賢 室町時代後期-安土・桃山時代の戦国大名・六角 義賢(ろっかく-よしかた、1521-1598)。男性。右京大夫。通称は四郎、法名は承禎、法号は梅心院弥天藤阿。近江国(滋賀県)の生まれ。父・六角定頼(さだより、佐々木定頼)の嫡男/佐々木義賢とも。1539年、能登守護畠山氏の娘と婚姻し上洛し、従五位下・左京大夫になる。父とともに将軍・足利義晴、義藤(義輝)を奉じ、京都、近国で三好氏、長野氏と戦い政争に関与した。1540年、伊勢へ出陣し、姉婿・細川晴元の与党として行動する。1546年、義藤(義輝)の元服に列席した。その後、義藤を助け、再三京に出兵し幕府政局に関与する。1552年、父の死により家督を継ぐ。近江・観音寺城主になり近江南部に勢力拡大する。1557年、養女を本願寺顕如に入れ、伊勢に出兵し、日置流弓術を伝授された。同年末、定頼の七周忌を行う。1558年、義輝を奉じ、京都白河で三好長慶と戦う。和議斡旋し成立させ義輝を二条城に入れる。家督を子・義弼(よしすけ、義治)に譲り、剃髪し、抜関斎承禎(ばっかん-さいじょうてい)と称した。その後も実権を握り、京都に再三出兵した。1562年、京都で徳政令を出す。1563年、重臣・後藤但馬守父子を殺害し、以後、家臣団への統制力は弱まる。(観音寺騒動)。1567年、義治とともに戦国家法「六角氏式目」を制定する。権限は大きく制約され、北近江の浅井氏にも圧倒される。1568年、織田信長から足利義昭(よしあき)上洛の件で招かれ、義賢は応じなかった。信長は義昭を奉じ上洛し、義賢を攻撃した。義賢は、三好・浅井と結んで戦い、子・義弼とともに城を捨て甲賀山中に退き、以後勢力を回復できなかった。1570 年、浅井長政と結んで近江に挙兵し、柴田勝家らに敗れ、信長に降下した。78歳。 日置流弓術を継ぎ、馬術は佐佐木流を開いた。六角氏滅亡を招いた。 ◆佐久間 真勝 室町時代後期-江戸時代前期の茶人・佐久間 真勝(さくま-さねかつ、1570-1642)。詳細不明。男性。初名は実勝、通称は将監。豊臣秀吉の小姓を経て、徳川家康・秀忠・家光の3代の将軍に仕え、使番、作事奉行をつとめる。古田織部に茶道を学び、晩年、京都・大徳寺に茶室「寸松庵」を建て号にした。73歳。 古筆「松庵色紙」を愛蔵した。 ◆佐川田 昌俊 安土・桃山時代-江戸時代前期の武士・歌人・佐川田 昌俊(さかわだ-しょうしゅん、1579-1643)。男性。佐河田、本姓は高階、通称は喜六、号は黙々、壺斎、不二山人など。下野国(栃木県)の生まれ。越後の武将・木戸元斎の養子になり、和歌・連歌を学ぶ。元斎の没後、永井直勝に見出され、次の尚政の家臣として仕えた。1638年、家督を譲り、一休寺傍らの「黙々庵(黙々軒)」に暮らした。著『松花堂行状記』。65歳。 飛鳥井雅庸(まさつね)、近衛信尋(のぶひろ)に和歌を学び、連歌・茶道にも優れた。林羅山・松花堂昭乗・小堀遠州・木下長嘯子・林道春らとの親交し、近世初期を代表する文人の一人になる。「吉野山花待つ頃の朝な朝な心にかかる峰の白雲」を詠んだ。一休寺の方丈庭園は昌俊・石川丈山・昭乗の合作とされる。 墓は田辺町大字薪にある。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。幼名は釆女(うねめ)、通称は守信、別号は探幽斎、生明、白蓮子、筆峰居士など。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野孝信の長男。次弟・尚信、末弟・安信、永徳の孫。幼少より絵を描く。父、狩野興以に学ぶ。1611年、「山野胡馬図」を描き、江月宗玩(こうげつ-そうがん)に賛を求めた。1612年、駿府(静岡県)に赴き徳川家康に謁し、江戸へ出る。1614年、2代将軍・徳川秀忠の御前で「海棠(かいどう)に猫」の席画を描き、祖父・永徳の再来と称賛された。1616年、江戸城家康霊廟天画を描く。1617年、江戸幕府御用絵師になる。1619年、女御御対面所三之間障壁を描く。1621年、鍛冶橋門外に屋敷を拝領した。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲り、自らは別家し鍛冶橋狩野家を興した。1626年、第108代・後水尾天皇の二条行幸に際し上洛し、二条城障壁画を一門を率いて完成する。1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城上洛殿の障壁画「帝鑑図」・「四季花鳥図」などを手掛け、江戸狩野様式を確立した。1635年、出家し、江月宗玩より探幽斎の号を授かる。弟子・益信を養子に迎える。1638年、法眼に叙された。1640年、「東照宮縁起絵巻」(日光東照宮蔵)を奉納する。1641年、京都御所造営時の内裏再興に加わる。1647年、江戸城の障壁画、1648年、大徳寺本坊方丈の障壁画「山水図」、1650年、加賀支藩大聖寺藩主・前田利治の江戸屋敷に、俵屋宗雪と共に「金碧草花図」を描く。1656年、大火により家は焼失した。1662年、画家として最高位の宮内卿法印に叙される。墓は池上本門寺(東京都)にある。73歳。 狩野派中興の祖、鍛冶橋狩野派の祖。作風は、初期の二条城二の丸殿舎大広間襖絵「松に鷹図」では、安土・桃山時代様式による永徳の作風復活を志した。その後、江戸狩野様式を創始する。余白の多い水墨画により淡泊・瀟洒な作風は、以後の狩野派規範になる。幕命により、日光東照宮・増上寺・寛永寺・江戸城紅葉山などの徳川家霊廟装飾、大坂城・二条城・名古屋城・京都御所(寛永・承応・寛文度造営)・南禅寺・大徳寺・聖衆来迎寺などの障壁画制作に関わった。一門の組織整備を行い、奥絵師を頂点に表絵師・諸大名お抱え絵師・町狩野と組織化した。ほか主要作品は、南禅寺本坊小方丈「竹林群虎図」、二条城二の丸御殿障壁画「鵜飼図屏風」、 「紫宸殿賢聖障子絵」などがある。古画の模写・写生帳「探幽縮図」も残している。小堀遠州、松花堂昭和乗り、林羅山、佐久間将監、江月宗玩、隠元隆琦らと親交があった。 ◆観世 元章 江戸時代中期の能役者・観世 元章(かんぜ-もとあきら、1722-1774)。男性。幼名は三十郎、左近(さこん)。江戸の生まれ。父・14代・清親(きよちか)の嫡男。1732年、江戸城で初舞台を踏み、1747年、家督相続し15世宗家になり、左近と改名した。父の後を受け、将軍・徳川家重・家治2代の能指南役になり、観世座は前代以来の京都への進出を終わる。1750年、江戸・筋違(すじかい)橋で前例のない15日間の大勧進能の興行した。父にならい、家伝の世阿弥伝書を数多く書写し、考証・注釈を加え一部を版行する。1765年、謡本『明和改正謡本』の刊行は、田安宗武、賀茂真淵らの協力の下、幕府御用書肆出雲寺和泉掾より出版された。合理的な演出を行い、詞章、所作、作り物、扮装などの大改革は「明和の改正」といわれた。謡本に対応するアイ(間狂言)の台本『副言巻』も刊行される。『阿古屋松(あこやのまつ)』『松浦鏡』などの復曲、新作『梅』などを生む。53歳。 シテ方。観世流15世宗家、観世大夫、観世座中興の祖。国学、故実考証に熱心だった。生前行った「明和の改正」は不評であり、急激な合理化があったとして、没後に将軍の命令により廃され旧に復した。ただ、以後の観世流謡本に影響を与え、演出、秘伝は基本的に現在に継承されている。家元制度の充実につとめた。 ◆原 在中 江戸時代中期-後期の画家・原 在中(はら-ざいちゅう、1750-1837)。男性。名は致遠、字は子重、別号は臥遊。京都の酒造家に生まれた。絵は石田幽汀、円山応挙に付く。山本探淵に仏画を学ぶ。寺々の元・明の古画を独学し、土佐派に学ぶ。有職人物画を得意にした。寛政度(1789-1801)造営の御所障壁画制作に応挙らと参加した。常御殿の杉戸絵、相国寺方丈障壁画「補陀落図」「琴棋書画図」などを描く。土佐派、円山四条派、岸派、古狩野などを融合し、精密な装飾画風の原派を興した。88歳。 酬恩庵(一休寺)に滞在し描いたという。天性寺(中京区)に葬られた。 ◆原 在明 江戸時代中期-後期の画家・原 在明(はら-ざいめい、1778-1844)。詳細不明。男性。名は近義、字は子徳、別号は写照。京都の生まれ。父・原在中の次男。父の画法を学ぶ。原派2代。作品に「石清水臨時祭礼図巻」。67歳。 有職故実に通じた。 ◆能 当寺、薪周辺と能とは深い関わりがある。 当寺の総門前には能役者・作者の金春禅竹の屋敷があり碑が立つ。晩年の禅竹は一休を慕ってこの地に移り住み、当寺に通い一休と交流したとされる。禅竹の庵名「多福庵」、「禅竹」の名の由来もまた、「多福一叢の竹」(『五燈会元』)に因み、対になっており、一休も好んだ禅僧の逸話に因むという。 禅竹は総門の前で一休のために能を演じたという。多福庵で、一休のために能を演じたという。当寺近くの薪神社で、猿楽を演じたともいう。当社にも碑が立てられている。 能の「山姥」「江口」は一休作ともされる。篝火の下で演じられる「薪能」の語源も、この付近地名の薪にあるともいう。禅竹は当寺の虎丘庵を度々訪れ、文人とも交わったという。 かつて甘南備山にあった旧甘南備寺の境内は、「薬師谷」とも呼ばれる。伽藍跡の平坦面のうち三段を「竹の段」と呼んだ。能楽の金春座(こんぱるざ)の前身は「竹田座」であり、この竹の段に由来するとされる。 奈良時代、俳優(わざおぎ)の子孫・薩摩の阿多隼人(あたのはやと)は、薪村に移り住んだ。作った曲は「竹の段」と称された。隼人は、この曲舞(くせまい)により、山の月読神を招き猿楽奉納した。金春能とは、この曲舞と猿楽の合したものであり、薪猿楽になった。 当寺の墓地には、観世流の3世が葬られている。9月の中秋の名月の頃、当寺では「一休寺薪能」が奉納されている。 ◆薪 地名の薪は、かつて、石清水八幡宮に薪を納めていたことに由来する。薪御園庄ともいわれ、薪は木津川を使い船で送られていた。 ◆仏像・木像 ◈本堂に釈迦三尊像の「釈迦如来」、「文殊菩薩」、「普賢菩薩」を安置している。 ◈方丈仏間に、「一休和尚坐像」(重文)(82㎝/84.5cm)を安置する。一休没年の1481年に、高弟・墨斎(ぼくさい)が彫らせたという。また、一休生前に彫らせたともいう。 等身大で、頭髪と髭は一休の遺髪(頭髪、眉、口ひげ、顎ひげ)を植えたという。ただ、現在はその毛痕しかない。木造、彩色、玉眼。 ◈開山堂(大応堂)には、創建時に一休が安置した「大応国師(南浦紹明、1235-1309)木像」(京都府登録文化財)が安置されている。 ◆建築 ◈「唐門」(重文)は、江戸時代、1650年に建立された。前田家により新造された。欄間に獅子、鳳凰の彫刻が施されている。 ◈「総門」(府指定文化財)があり、参道に続く。 ◈「虎丘庵(こきゅうあん)」(府指定文化財)は、当初東山にあり、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で荒廃していた。1475年、現在地に移される。一休、森女が住していた。現在も、一休筆の「虎丘」の扁額がかかる。2畳水屋、6畳、3畳がある。檜皮葺。村田珠光作庭の庭がある。普段は非公開。 ◈「本堂(法堂)」(重文)は、室町時代中期、永享年間(1429-1440)、室町幕府第6代将軍・足利義教により建立された。山城、大和の唐様仏殿として最も古いという。典型的な禅宗様仏殿になっている。正面中央に桟唐戸、左右に花頭窓、波連子、礎盤に粽附円柱、柱上と中備に三手先の組物、柱頂に台輪、軒裏に二重の扇垂木、内部は大瓶束の妻飾など、内陣に鏡天井、外陣に化粧屋根裏、海老虹梁、雲形の繰形構造材など。桁行3間、梁間3間、入母屋造、檜皮葺。 ◈「方丈」(重文)は、江戸時代前期、1650年、加賀藩主・前田利常が、留守居役・高田弥右衛門に命じて再建した。材木は、菱屋十左衛門による。完成したのは1654年だった。中央奥に仏間、ほかに檀那の間、衣鉢の間がある。 ◈「開山堂(大応堂)」は、近代、1912年に改築している。付近は妙勝寺の旧跡になる。 ◈「御廟所(墓所、宗純王廟)」は、室町時代後期、1475年に一休により建立された。宮内庁が管轄し非公開。 ◈「浴室」(重文)は、江戸時代前期、1650年に修復された。蒸風呂の形式により、薬湯になっていた。非公開。 ◈「庫裏」(重文)は、江戸時代前期、1650年に前田家により新造(修復とも)された。囲炉裏、竈、水甕がある。250㎡。 ◈「宝蔵」は、現代、1989年建立、一休の墨跡、遺品などが展示されている。 ◈「東司」(重文)は、江戸時代前期、1650年、前田家により新造された。東司(手洗い)として重文指定されたものは少ないという。 ◈「鐘楼」(重文)は、江戸時代前期、1623年に建立され、1650年に修復された。入母屋造、袴腰。梵鐘に、1623年作と銘が入る。 ◆庭園 ◈「虎丘庵(こきゅう-あん)庭園」(名勝)は、室町時代の禅院式枯山水の庭園で、作庭は茶祖・村田珠光(1422/1423-1502)によるとみられている。東に七五三の石が据えられている。一休遺愛の2つの手鉢が据えられ、木斛、梅、椿などの刈込がある。普段は非公開。 白砂と石組みによる枯山水式の「御廟所前庭」も、村田珠光作庭によるという。寿塔(慈楊塔)側から見ると、白砂に手前に礼拝石、奥に須弥山石が立てられている。背後に門があるが庭園がそれを塞ぐ形で作庭され、寿塔に向かう道がつけられていない。非公開。 ◈「方丈庭園」は、江戸時代前期、1650年、加賀藩第3代藩主・前田利常による方丈再興の頃に作庭されたとみられている。方丈南、東、北に庭があり、東庭と北庭は連携している。 ◈「北庭」は、江戸時代前期に作庭された方丈枯山水式という。作庭者は文人・石川丈山(1583-1672)、学僧、書画家・松花堂昭乗(1584-1639)、文人・佐川田喜六(1579-1643)ら3人の合作ともいう。このように、北に庭が造られる例は極めて珍しいという。200㎡ある。 北東角に巨石で組んだ滝組があり、一文字に天端を切った平天石と立石によりなる。中央に卵型の観音石が立てられ、その前に台座石となる天平石が置かれている。さらにその前の白砂に、方形の座禅石が据えられている。観音石の右には龍門瀑、その右隣に鯉魚石が置かれている。これら東北角の滝組から落ちた水は西と南に流され、西に鶴島(鶴亀島)がある。石塔、石灯籠、蹲踞、手水鉢などが据えられている。 かつて庭からは、木津川を行き来する船の白帆が見え、比叡山も望めたという。一休もそれを眺めていたという。 ◈「方丈南庭」(235㎡)は、江戸時代前期の作庭という。左に廟所、右に虎丘庵の屋根、背後の山並みが借景になる。平地は白砂奥に築山、台地との間に、サツキの生垣、西南に蘇鉄、サツキの丸い刈込がある。 ◈「東庭」は、南北に細長い地割(37㎡)で、南から北へ直線的な16石が据えられ、十六羅漢の庭になっている。 ◆茶室 三畳台目の小間「露滴軒」、広間の「閑座亭」がある。 ◆文化財 ◈一休自筆の「遺偈(ゆいげ)」(京都府指定文化財)には、死の直前に境地を述べた「須弥南畔 誰会我禅 虚堂来也 不値半銭」とある。禅林の頽廃を批判しており、人の住む世界で我が禅を誰が理解するだろう。師・虚堂和尚ですらその半分も無理であると言い放つ。 ◈一休自筆の『自戒集』(京都府指定文化財)、『狂雲集』(京都府指定文化財)、仮名法語の説話集『骸骨』、絵入仮名法語『仏鬼軍』1巻、『仮名法語』1巻、和歌・狂歌説話問答集『二人比丘尼』。 ◈絹本著色「頂相(ちんそう、一休和尚画像)」(重文)は、一休の肖像画であり、室町時代後期(15世紀)の曽我蛇足( ?-?)筆という。一休は無精ひげを生やし、横目を使う。右足は左膝にのせて坐す。弟子の宗弁に与えた。賛は一筆による。98×43cm。 ◈宝蔵の一休筆「一休宗純頂相(朱太刀の像)」がある。頂相(ちんぞう、肖像画)は、厳格な儀礼で高僧が座る曲椂(きょくろく、曲彔、椅子)と、その前の踏床(ふみどこ、ふんどこ)と呼ばれる沓脱台が描かれている。 ◈宝蔵の一休筆「制法」は、室町時代後期、1479年に門下の掟を定めた。 ◈仮名散らし書き「後花園天皇宸翰女房奉書(しんかん-にょうぼうほうしょ)」(重文)は、室町時代中期、1449年、天皇が参議・東坊城益長宛に書いた。病に伏した一休を案じ、健康回復と仏法の継承を念じている。 ◈原在中(はら-ざいちゅう、1750-1837)筆の掛軸「観音三十三身図」33幅は、江戸時代後期、1793年に本人が寄贈したという。観音菩薩の33通りの変化身を極彩色で描く。 ◈原在中筆「十六善神」。 ◈原在明筆「酬恩庵方丈枯山水庭園図」(6m)。 ◈方丈に一休が使用したという「輿」(重文)がある。大徳寺47世住職に就いた際には、この輿に乗り京都まで通っていたという。 ◈亀の背に乗る「鶴の燭台」がある。下の亀は頭を上げ、鶴は首を下げて互いに見遣る。 ◈方丈と庫裏の間に「車井戸」があり、釣瓶が下がる。 ◆障壁画 方丈の襖絵は、江戸時代前期の狩野探幽(1602-1674)筆により、障壁画43面(京都府指定文化財)がある。 衣鉢の間に、狩野探幽筆「瀟湘八景(しょうしょう-はっけい)」がある。現在、これらの絵は、最新のDNPデジタル再製画が飾られている。 ◆サロン 一休は、浄土真宗中興の祖・蓮如(1415- 1499)をはじめ、多くの人々と親交を結んだ。茶祖・村田珠光(1422/1423-1502)、能役者・金春禅竹(こんぱる-ぜんちく、1405-1469)は、世阿弥の後継者の一人で、後に金春流を創設した。一休を慕い薪庄に「多福庵」を建て移り住んだ。総門近くに、「薪能金春芝之跡」の碑があり、一休はここで能を鑑賞したという。 連歌の柴屋軒宗長(1448-1532)、連歌師・俳諧の山崎宗鑑(1465-1553)、絵画の曽我蛇足(?-1483)らも集った。 ◆薪騒動 近代、1871年、京都政府は酬恩寺に浪人らが集結し、不穏な動きがあるとして寺を包囲した。村人もこれに加わる。 首謀者と見られる元久留米藩士・三村五郎は客殿大書院で割腹自殺した。そのほかの者は捕縛される。郷士・吉川信近(権十郎)、酬恩庵和尚・宗珪(そうけい)、清水寺観音堂管長・僧都らの名もあった。三村は当初、酬恩寺に葬られ、甘南備寺に移葬された。事件は、「薪騒動」と呼ばれている。 ◆一休寺納豆 一休が中国帰りの禅僧から教わったという「一休寺納豆」の製法は、500年後のいまも寺に伝えられ、作り続けられている。塩味の黒く粘り気のない納豆の一種であり、栄養価が高く保存食になる。 毎年7月末頃から作られる。初めに、蒸し上げた大豆(240㎏)に、はったい粉と麹菌(こうじ-きん)を混ぜる。麹蓋に入れ、麹室で2日間発酵させる。次に、塩湯入りの桶に入れ、日中、杓子で幾度かかき混ぜ、夜に寝かせる。これを繰り返し、最後は天日で干し、1年ほどかけて完成させる。さらに蔵で1年間寝かせて熟成させる。 ◆三本杉 三本杉は、一休手植えという。かつて、樹齢500年の三本の杉が生えていた。一休、蜷川新右衛門、蓮如がそれぞれ植えたともいう。現代、1985年に枯死したため、その後移植されている。 ◆碑 一休禅師墨跡碑「諸悪莫作(まくさ) 衆善奉行」がある。釈迦十大弟子のひとり阿難尊者作という。数々の悪行をすることなく、善行積めば、自ずと心清く美しくなるの意。大徳寺・真珠庵の一休墨蹟を転写している。現代、1985年に立てられた。 ◆墓所 ◈一休禅師墓所(宗純王廟)には、一休の遺骨を寿塔下に埋葬している。現在は陵墓として宮内庁が管轄する。 室町時代後期、1475年、一休は生前に自ら寿塔を建立し、敬愛していた宋の慈明、楊岐禅師の名より「慈楊塔」と名付けた。現在は法華堂といわれ、堂内には卵塔がある。 ◈境内南の墓地に、室町時代中期の能役者・能観世流3代・音阿弥元重(1398-1467)、江戸時代の15代・左近元章(1722-1774)、江戸時代の19代・織部清興(1761-1815)の墓がある。織田信長に抗した室町時代後期-安土・桃山時代の武将・六角承禎(佐々木承禎、1521-1598)、弓木多攝津守(?-?)、江戸前期の武人・茶人の寸松庵(佐久間将監、1570-1642)の墓もある。 ◆古墳 境内裏手に、現代、1960年代に発見された円墳があった。2021年に天理山古墳群の前方後円墳と確認された。 古墳時代前期-中期(4世紀)のものとみられ3基ある。くびれ部分からは埴輪列も見つかっている。3号墳(全長80m)は市内最大級になる。 2022年に、天理山古墳群を含む周辺の大住(おおすみ)車塚古墳、八幡西車塚古墳、飯岡(いのおか)車塚古墳の4カ所は、綴喜(つづき)古墳群として国史跡に指定されることになった。古墳群として前方後円墳4基、前方後方墳2基がある。 ◆景観破壊 現代、1995年頃より、境内西側での業者による宅地開発が進み、さらに宅地化の予定になっていた。寺側は、境内と一体になっている借景破壊につながるとして周辺土地を購入した。NPO法人「一休酬恩会」も、京田辺市、市議会などに開発制限を求めた。一休酬恩会は、ナショナルトラストによる裏山買い取り計画を進めた。 2022年に、天理山古墳群を含む周辺の4カ所の古墳が、綴喜古墳群として国史跡に指定されることになり、境内からの景観は保全されることになった。 ◆精進料理 一汁九菜の精進料理が頂ける。精進弁当、精進膳がある。(要予約)。 ◆アニメ アニメーション『一休さん』(原作・監督・矢吹公郎 、制作・東映動画、1975年10月-1982年6月、全296話)の舞台になった。安国寺として登場する。 ◆祭礼 ◈「一休善哉(ぜんざい)の日」(1月最終日曜日)は、ぜんざいを食べて1年の健康・目標の成就を願う。 かつて一休は寺で餅入りの小豆汁を食べ、「善哉此汁(よきかな-このしる)」と感想を述べたことから「善哉」の名前がついたという。このため、毎年、一休の生まれた1月に、ぜんざいを食べる慣わしがある。 参拝者は願い・目標を絵馬に書き、一休像前で祈祷を受ける。絵馬奉納後に寺からぜんざいがふるまわれる。 ◆年間行事 一休善哉(ぜんざい)の日(1月最終日曜日)、涅槃会(2月15日)、灌仏会・花祭り(5月連休中)、曝涼・盂蘭盆会(原在中筆「観音三十三身図」展示)(8月15日-16日)、一休寺薪能(彼岸会、江戸時代の原在中の絵を方丈に掲げる)(9月23日、中秋前後)、開山忌(廟の開門)(11月21日)、除夜の鐘(鐘が撞ける)(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京の古寺から 14 一休寺』、『酬恩庵一休寺』、『南山城の古寺』、『京都古社寺辞典』、『薪誌』、『京田辺の史跡探訪』、『甘南備寺マップ』、『京田辺大百科』、『事典 日本の名僧』、『京都の仏像』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都・美のこころ』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えたおんな』、『京都の寺社505を歩く 下』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||||

|

|

|||||||

| |

||||||||