|

|

|

| 円通寺 (京都市上京区) Eentsu-ji Temple |

|

| 円通寺 | 円通寺 |

|

|

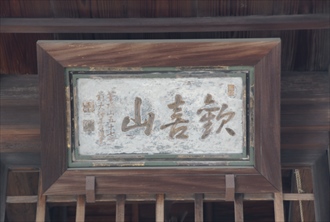

鐘楼門  鐘楼門  鐘楼門、山号扁額「歓喜山」  鐘楼門  地蔵尊  地蔵尊     春日学区戦死病没之霊供養塔 |

東三本木、鴨川の西に円通寺(えんつう-じ、圓通寺)はある。山号は歓喜山という。 浄土宗。 ◆歴史年表 江戸時代、1756年、関通の開山による。当初は轉輪寺と称した。 1788年、天明の大火により焼失する。その後、再建された。 ◆関通 江戸時代中期の浄土宗の僧・関通(かんつう、1696-1770)。詳細不明。男性。尾張国(愛知県)の生まれ。増上寺で修学、祐天に学び、敬首から菩薩戒を受けた。尾張、伊勢で寺院を創建し、多くの子弟を養成した。関通と名乗った経緯がある。江戸よりの帰路、箱根の関所を通る。旅人の通行手形を見て、人間界の苦悩という関所も、本願念仏の手形があれば必ず脱出できると悟ったことによる。流儀は関通流と呼ばれ、門流の仏具(五具足)を関通型という。 東三本木の轉輪寺(現在の三本木・円通寺)に入り、専修念仏を説いた。1756年、廃寺になっていた北野の円通寺を譲り受け、轉法輪寺(右京区)を創建した。以後、念仏道場となる。 ◆天明の大火 当寺には、天明の大火の犠牲者を供養する「為焼亡横死(しょうぼう-おうし-の-ため)」(高さ90㎝)と刻まれた石碑が立つ。墓地入口にあり、江戸時代後期、1790年に立てられた。隣の「南無阿弥陀仏」の六字名号は、大火犠牲者の共同墓地という。 江戸時代後期、1788年旧1月30日早朝、江戸時代の京都最大の火事になった天明の大火(団栗焼け、申年の大火)が起きた。火元は鴨川東、現在の団栗橋の東詰、団栗辻子(東山区)の民家だった。前夜来の強い東風に吹かれ、鴨川の対岸に飛び火、南西の永養寺(下京区恵比寿之町)が類焼した。その後も火の手は西へ広がり続ける。千本通まで延びると、さらに南北へ拡大した。まる2日間洛中を焼いて2月2日朝に鎮火する。類焼したのは東が鴨川以西千本通まで、北は鞍馬口通、南は七条通の範囲になる。類焼町数1400町、被災家屋3万7000軒、被災者6万5000世帯、当時の市街地の5分の4が焼失し、民家、商家とともに多くの社寺も類焼した。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』 、『京の石碑ものがたり』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|