|

|

|

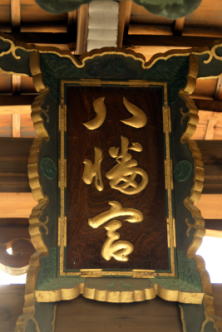

| 御所八幡宮社 (京都市中京区) Gosho-hachimangu-sha Shrine |

|

| 御所八幡宮社 | 御所八幡宮社 |

|

|

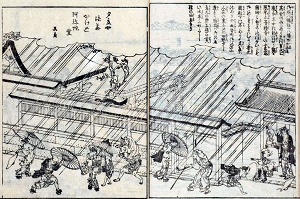

拝所  本社、八幡宮  本社、八幡宮      高良社、高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)  三社、猿田彦社  猿田彦社(右)、猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)、初音稲荷神社・宇賀御魂神(うかのみたまのかみ)  三社(左)、金毘羅社・琴比良神(ことひらのかみ)、大宮比賣社・大宮姫命(おおみやひめのみこと)、  天満宮、菅原道真  天満宮  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている御所八幡社(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

御池通に面した御所八幡宮社(ごしょ -はちまんぐう-しゃ)は、「御池の八幡さん」、「むし八幡」と親しまれている。「等持寺御所八幡(等持寺八幡)」、「高倉八幡(宮)」、「三条坊門八幡(宮)」、「御池八幡」とも呼ばれた。 祭神は、応神天皇(おうじんてんのう)、神功皇后(じんぐうこうごう)、比売(ひめ)神の三神を祀る。旧村社。 安産と幼児の守り神として、三宅八幡神社(左京区)とともに「むし八幡」と呼ばれ信仰を集めている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 鎌倉時代、1278年、二条内裏(冷泉小路南、二条大路北、東極大大路西、富小路東)の焼失により、第91代・後宇多天皇(1267-1324)は、公卿・中院通成(1222-1287)の三條坊門万里小路邸(高倉殿、三条坊門南、四条北、万里小路西、高倉小路東)に行幸した。この高倉殿が一時内裏になる。すぐに四脚門が建立された。(『増鏡』)。邸宅には村上源氏中院氏の氏神、石清水八幡宮の若宮が邸内祠として勧請奉斎され、天皇も参拝した。これを始まりとするという。(社伝) 1279年、後宇多天皇の勅により、御所内(中院通成邸宅)に御所八幡宮が建立されたともいう。(社伝) 南北朝時代、1336年、建武の大乱後、足利尊氏弟・直義)が御所内(旧中院通成邸宅)に邸を構え、高倉殿と呼ばれた。 1344年、足利尊氏は、神道家・卜部兼豊に命じ、二条第邸内(三条坊門邸、二条南三条坊門北、万里小路西、高倉東)に守護神として御所八幡宮を勧請したという。(『雍州府志』)。かつて、源頼義の六条醒ヶ井通の邸宅内に勧請した八幡宮に倣ったという。 1335年、尊氏は、武将・新田義貞の討伐を名目に挙兵した際に、勝利祈願したという。 また、1352年、直義は鎌倉で毒殺される。尊氏は私邸南に位置する直義の高倉殿を取払う。境内四町四方に石清水八幡の若宮の本殿八棟造殿舎を再興造営し、足利氏鎮守の社として奉斎した。尊氏の称号により「等持院御所八幡宮(等持院八幡)」といわれた。(『山州名跡志』)。また「高倉八幡宮」、「三條坊門八幡宮」とも称された。また、二条第内の等持寺の鎮守社になったともいう。(『坊目誌』) また、1358年以降、尊氏の死後、邸宅は等持寺になり、御所八幡宮寺は鎮守社になったともいう。 室町時代、応永年間(1394-1428)、醍醐寺三宝院の僧・満済を別当とし栄えた。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、等持寺が退転(焼失とも)し、当社のみが残された。以後、天台宗吉祥院が別当になり管理した。(『京羽二重』) 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、社殿を造営する。 江戸時代、1708年、宝永の大火で焼失する。 1788年、天明の大火により焼失した。 1864年、元治の大火により焼失する。 近代、明治期(1868-1912)に入り、神仏分離令により独立した。村社に列し、「御所八幡宮社」と称した。 1905年、本殿が再建される。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)の礎石が見つかる。 1944年、第二次世界大戦中の御池通の強制建物疎開により、旧地(御池堺町西南角御所八幡町、現在地の御池通を隔てた北東付近)より、現在地に移転した。 ◆満済 南北朝時代-室町時代中期の僧・満済(まんさい/まんぜい、1378-1435)。男性。満済法身院(ほっしんいん)准后、将軍門跡。父・大納言二条師冬、母の縁で足利義満の猶子になり、醍醐寺・報恩院隆源の門に入り得度する。1395年、18歳で醍醐寺座主、三宝院門跡になった。法印、大僧正、1428年、准三后を宣下された。1409年、東寺一長者、寺務を兼ねる。義満、義持、義教3代の室町殿の護持僧になる。義持の信任厚く、宿老会議の座長役に就く。周旋に徹し「黒衣の宰相」ともいわれれた。58歳。 ◆中院 通成 鎌倉時代前期-中期の公卿・中院 通成(なかのいん-みちなり/みちしげ、1222-1287)。詳細不明。男性。父・源通方の次男。参議、大納言、1269年、内大臣。正二位。淳和院、奨学院別当。65歳。 ◆足利 直義 鎌倉時代後期-南北朝時代の武将・足利 直義(あしかが-ただよし、1306-1352)。男性。初名は忠義、高国、通称は三条殿、錦小路殿。法名は恵源。 父・足利貞氏、尊氏の弟。1333年、後醍醐天皇の建武政権の樹立に貢献する。1334年、北条時行の中先代の乱で後醍醐天皇皇子・護良親王を殺害し、政権と決別する。室町幕府創設後は尊氏を補佐した。観応の擾乱(1349-1352)で、尊氏執事・高師直と対立し、尊氏とも対立する。和睦するが、尊氏と戦い降伏した。鎌倉で死去、毒殺とされる。47歳。 ◆等持寺 南北朝時代、1339年、足利尊氏居館北に、足利家一族の菩提寺である等持寺が創建された。官寺になり、また、室町幕府の公的な仏事を執り行う。1341年に尊氏により衣笠に別院(北等持寺、後の等持院)が建立され、南等持寺と呼ばれた。1477年に、等持院に合併される。 ◆祭礼 江戸時代の祭礼は、2月初卯月、「等持寺八幡祭」(8月15日)が行われていた。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、節分祭(2月3日)、祈年祭(2月17日)、大祓式(6月30日)、例祭・神幸祭(9月15日)、大祓式(12月31日)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 御所八幡宮縁起、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|