|

|

|

| 松林院 (京都市伏見区本材木町) Shorin-in Temple |

|

| 松林院 | 松林院 |

|

|

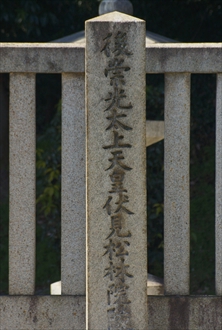

【参照】伏見松林院陵 |

本材木町(もとざいもくちょう)に、後崇光太上天皇(ごすうこうだじょうてんのう、伏見宮貞成親王)を葬る松林院陵の西に隣接して、天皇ゆかり深い松林院(しょうりんいん)がある。 浄土宗鎮西派末寺、本尊は阿弥陀如来像。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 鎌倉時代、この付近には、第91代・後宇多天皇(1267-1324)が造営した舟戸御所があったという。 1278年、舟戸御所は焼失する。 南北朝時代-室町時代、後崇光太上天皇(1372-1456)に仕えた女官が出家、尼僧になる。上鳥羽の寺院を移して仏堂とし、天皇の菩提を弔ったことに始まるともいう。 室町時代、1560年、僧・大誉が創建したともいう。 江戸時代、寛永年間(1624-1643)、上鳥羽より現在地の武将・高山右近(1552-1615)の邸跡へ移転したという。 ◆伏見宮貞成親王 南北朝時代-室町時代中期の皇族・伏見宮貞成親王(ふしみのみや さだふさ-しんのう、1372-1456)。諡号を後崇光院(ごすこういん)、後崇光太上天皇。栄仁(よしひと)親王の第2皇子。母は権中納言阿野実治の娘・大納言局阿野氏。母は藤原治子。北朝第3代・崇光天皇の孫。伏見宮3代目当主。養父・左大臣今出川公直・左大臣公行父子に育てられる。1392年、南北朝統一後は、帝位から遠ざけられた。1411年、40歳で元服し貞成と名乗る。1416年、父・栄仁親王が皇位継承を果たさずに亡くなる。1417年、兄・治仁王(はるひとおう)の没後、伏見宮を継ぎ伏見宮家第3代当主になる。だが、兄毒殺の嫌疑がかけられる。後小松上皇、4代将軍・足利義持から安堵を受けた。伝領してきた長講堂領などの持明院統所領は朝廷に召し上げられ失う。1425年、北朝第6代・第100代・後小松天皇の猶子になり、親王宣下を受けた。貞成親王が皇位を嗣ぐとの噂に、第101代・称光天皇が激怒し、誤解を解くために、後小松上皇の進言により伏見・指月庵で剃髪し、道欽(どうきん)と号した。1428年、称光天皇が再び重態に陥り、6代将軍・足利義教は貞成親王の実子・彦仁王(ひこひとおう)を庇護、後小松上皇は彦仁王を猶子とし、第102代・後花園天皇として即位し宿願を果たした。1435年、貞成親王は伏見御所に移る。1447年、太上天皇を贈られ、後崇光院(ごすこういん)と呼ばれた。翌1448年、尊号を辞退した。84歳。 音楽や和歌に親しむ。宸筆日記『看聞御記』(1416-1448) 42巻。後花園天皇のために皇統について記した『椿葉記』1巻 、御集『沙玉集 (さぎょく)(『後崇光院御集』) 』などがある。伏見宮は、1947年に第24代・博明王が皇籍離脱するまで550余年続いた。 陵墓は伏見殿に隣接した松林院の伏見松林院陵(伏見区)にある。 ◆仏像 本堂には後崇光太上天皇の念持仏という阿弥陀如来像を安置している。室町時代、応永年間(1394-1427)、天皇勅定の阿弥陀堂より遷したものという。 ◆舟戸御所 鎌倉時代の後宇多天皇(1267-1324)が造営した舟戸御所は、伏見・宇治川畔(柿木浜町付近)にあった。船着場があったため舟津御所といわれた。伏見山の伏見御殿を上御所と呼んだため、下御所ともいわれた。上皇らが度々訪れ、宇治川に舟を出して鵜飼などで遊ぶ。南北朝時代、1356年の宇治川水害で水没している。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『日本地名大辞典 京都府 上』、『京都事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|