|

|

|

| 善峯寺 (京都市西京区) Yoshimine-dera Temple |

|

| 善峯寺 | 善峯寺 |

|

|

常夜灯、石標  山門(仁王門)   山門  山門  山門運慶作・金剛力士  山門  山門     観音堂(本堂)   遊龍の松(天然記念物)  多宝塔(重文)  経堂(転輪蔵、絵馬堂)   桂昌院手植えという枝垂れ桜  十三仏堂  参道石段の紅葉  護摩堂  阿弥陀堂  釈迦堂  薬湯場     奥の院薬師堂  参道  本坊    つりがね堂  開山堂    幸福(しあわせ)地蔵  幸福地蔵、桂昌院が祈願したという300年前の地蔵。     白山名水  白山名水  白山名水  白山名水  稲荷大明神   蓮華寿院庭  青蓮の滝   紅葉の頃の境内  京都市内の眺望   中央が証空善恵上人墓  開基源算ほか歴代住持の墓   青蓮院の宮御廟、青蓮院の法親王で、後に善峰寺蓮華寿院住持となった歴代の墓。覚快、道覚、慈道、尊円、尊道の五法親王の墓。  桂昌院廟所、江戸時代、1705年、遺髪を納める。  桂昌院像、けいしょう殿  本庄家一族の塔、桂昌院実弟、岡幡守宗資ほかの墓  西山古道、三山を結ぶ信仰の道、案内図より  西山古道、柳谷観音へ向かう道。 |

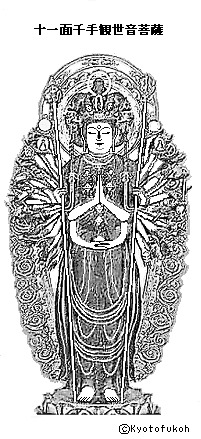

善峯寺(よしみね-でら)は、釈迦岳(631m)の山頂、中腹に位置し、所有地36万坪(119万㎡)、境内地3万坪(10万㎡)の広大な敷地がある。 「善峯さん」「松の寺」とも呼ばれた。中世(鎌倉時代-室町時代)には「西山宮」「西山御坊」と呼ばれる門跡寺院であり、50余りの伽藍が建てられていたという。山号は西山(にし-やま/せい-ざん)という。 天台宗単立寺院、延暦寺町寺。本尊は十一面千手観世音菩薩。 「西山三山(ほかに光明寺、楊谷寺)」の一つ。千手観音は西国三十三所巡礼第20番札所。洛西三十三所観音霊場第1番札所。神仏霊場会第85番、京都第5番。 神経病平癒、腰痛平癒、入学成就、当選などの信仰も集める。御朱印(4種類)が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、1029年/1030年/1005年/1042年、天台僧・源算(げんさん)が夢告により西山に登り、小堂「阿智坂の法華院」を建てた。自刻の十一面千手観音を祀ったことに始まるという。(『西山善峯寺略縁起』『元亨釈書』) 1030年、竣工した。 1034年/1036年、第68代・後一条天皇より「良峯寺」の寺号を贈られ、鎮護国家の勅願所になった。 1042年/1043年、第69代・後朱雀天皇の夢告により、洛東・鷲尾寺に安置されていた本尊・千手観音が遷された。(『西山善峯寺略縁起』)。千手堂が建立され像を安置する。 1053年、第70代・後冷泉天皇皇子・尊仁親王(後の第71代・後三条天皇)の后・藤原茂子が、難産のために当寺の本尊に祈願した。貞仁親王(後の第72代・白河天皇)が誕生した。このため、後に後三条天皇は、報恩のために本堂ほか堂舎を建立した。寺は全盛になり、52の僧房堂塔(本堂、阿弥陀堂、薬師堂、地蔵堂、三重塔、鐘楼、仁王門、鎮守社)を有する大寺院になる。 1068年、大旱魃があり、源算の祈祷と、本尊の霊験により慈雨が降ったとされる。第68代・後一条天皇により鎮護国家の勅願所と定められ、「良峯寺」の寺号が下賜されたという。 1176年、観性は蓮華寿院の傍らに法華堂を建て、一夏90日の読誦を行う。 鎌倉時代、1185年、源頼朝が鎌倉・鶴岡八幡宮に大塔を建立し、供養の導師を当山の観性法橋が務めた。頼朝は、寺領、運慶仏師作、執金剛神像などを当寺に寄進した。 1192年、慈鎮の時、第82代・後鳥羽天皇により「良峯寺」を「善峯寺」と改められた。勅額宸筆を下賜し官寺になる。 1221年、後鳥羽上皇が、鎌倉幕府に対して、討幕の兵を挙げて敗れた承久の乱で、後鳥羽天皇皇子・道覚法親王が当山に逃れた。法親王は、天台座主、青蓮院門跡に就く。(『華頂要略』) 1243年、道覚法親王により、水無瀬離宮にあった後鳥羽上皇の御願寺・蓮華寿院の本尊、堂舎などは吉峯寺に移された。 第88代・後嵯峨天皇(1220-1272)の勅願所になる。 第90代・亀山天皇皇子・慈道法親王(1282-1341)、第92代・伏見天皇皇子・尊円法親王(1298-1356)などが住持になる。この頃、西山宮(にしやま-の-みや)と呼ばれた。(『雍州府志』) 南北朝時代、1353年、武将・山名時氏、丹波守護・高師詮の合戦により焼失している。(『常楽記』) 室町時代、1399年、第100代・後小松天皇は乙訓郡坂本、長峯、灰谷などの地を施入した。 1418年、足利4代将軍・義持は寺領を安堵する。(「善峯寺文書」) 1432年、6代将軍・義教により寺領の安堵を受けた。(「善峯寺文書」) 1499年、第102代・後花園天皇は宸翰を下賜し、伽藍を改築し観世音菩薩を深く崇敬した。僧坊は52を数え、西山随一になったともいう。 応仁・文明の乱(1467-1477)で大半の坊舎が焼失した。その後、荒廃し、寺坊の多くを失う。7房にまで減じ荘園も失う。 安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉の庇護を受ける。 江戸時代、伽藍10ほど、7坊が復興される。 1621年、現在の多宝塔が再建された。 元禄年間(1688-1704)、5代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院は当寺に帰依した。寺領寄進し、堂宇の再建を行う。現在の建物の多くはこの時に再建された。 1673年、阿弥陀堂が建立される。 1691年、桂昌院は本庄因幡守を監督役とし、善峯寺全山の伽藍を改築した。 1692年、桂昌院により山門が再建される。 1697年、綱吉より乙訓郡久世村上里村の200石・山林42万524坪の寺領朱印が出された。 1685年、桂昌院により釣鐘堂が再建された。 1701年、薬師堂が建てられる。 1705年、経堂が建てられた。 1857年、花山院前右大臣・家厚が「遊龍の松」と名付ける。 近代、明治期(1868-1912)、神仏分離令(1868)後に一坊に統合された。 1876年、神仏分離令(1868)後に、覚快・道覚・慈道・尊円・尊道五親王の尊牌が、吉峯寺より泉涌寺(東山区)に遷された。 1885年、釈迦堂が建立される。 大正期(1912-1926)-昭和期(1926-1989)、小川治兵衛により境内全体の庭園整備が行われる。 現代、1977年、多宝塔が重要文化財に指定された。 1987年、けいしょう殿が建立される。花山法皇中興千年記念として、西国三十三カ所巡礼が再興される。 1994年、遊龍の松の一部が松くい虫の被害により伐られる。 2000年、文殊寺宝館が建立された。 ◆源算 平安時代中期-後期の天台宗の僧・源算(げんさん、982/1000-1099/1107)。男性。俗姓は大中臣氏。因幡(島根県)の生まれ。月足らずで生まれ捨て子になる。3日経っても生を保っていたため、拾われ育てられたという。991年、9歳の時、 比叡山首楞厳院(しゅりょうごんいん)の恵心僧都・源信の徒弟に入り、 995年、13歳で剃髪受戒した。一時還俗した。45歳で、娘の死にあい、再び出家した。師の西方浄土の思想により、1029年/1030年、西山・良峰に小堂「法華院」を建て、良峯寺(善峯寺)の開山になる。1074年、比叡山の天台僧・源算が吉峯の北尾に草庵を結び、往生院(北尾往生院)とし隠遁生活を送った。117歳?。 ◆仁弘 平安時代後期の仏師・仁弘(?-?)。詳細不明。安居院(あぐい)仁弘法師。洛東・鷲尾(わしのお)寺の千手観世音菩薩像を造仏したという。1042年/1043年、観音像は吉峯寺に遷された。 ◆藤原茂子 平安時代後期の藤原茂子(ふじわら-の-もし/しげこ、?-1062)。女性。父・藤原公成(きんなり)。藤原能信(よしのぶ)の養女。第71代・後三条天皇の御息所(みやすどころ)になる。1046年、東宮妃になり、滋野井御息所と称された。第72代・白河天皇、聡子、俊子、佳子、篤子の4内親王を産む。後三条天皇の即位に先立ち死去した。 贈従二位、のち贈皇太后。 ◆慈円 平安時代後期-鎌倉時代前期の天台宗の僧・歌人・慈円(じえん、1155-1225)。男性。吉水僧正、諡号は慈鎮。父・公卿・藤原忠通、九条兼実の弟に当たる。覚快法親王に師事し、明雲、全玄に学ぶ。4度天台座主になり、無動寺検校、四天王寺別当などを歴任した。観性を頼った慈円が、吉峯寺の中尾・蓮華寿院に移っている。頼朝と親交あり、1192年、頼朝が征夷大将軍になると、天台座主になり、鳥羽上皇より「良峯寺」を「善峯寺」と改める寺額を贈られ官寺になる。頼朝より、越前国藤島庄の寺領を寄進された。71歳。 9歳の親鸞の得度に際して、その剃髪の師になる。晩年には吉水に、法華懺法の専門道場、大懺法院を開いた。歴史書『愚管抄』を著し、『新古今和歌集』に92首載る。善峯寺3世。遺命により善峯寺御陵に分骨埋葬された。 ◆観性 平安時代後期の天台宗の僧・観性(かんしょう/かんせい、?-?)。男性。父・美作守・藤原顕能、葉室(はむろ)中納言顕隆の孫、天台座主・権僧正顕真の弟。法橋と呼ばれた。1161年、往生院(三鈷寺)に仏眼曼荼羅、釈迦・阿弥陀如来像を安置し再興した。観性を頼った慈円が、当山中尾・蓮華寿院に移る。1185年/1189年、源頼朝が鶴岡八幡宮に大塔を建立した際には、供養の導師を務めた。頼朝は観性を崇敬し、運慶仏師による二十八部衆金剛力士などを善峯寺に寄進している。 善峯寺を中興し、2世とされる。 ◆証空 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・証空(しょうくう、1177-1247)。男性。房号は善恵、善恵房証空、鑑知国師、西山国師。父・加賀・源親季、内大臣・久我通親の猶子。1190年、14歳で出家し、浄土宗開祖・法然の弟子になる。浄土宗の教義を学び、円頓菩薩戒も相伝した。以後、法然臨終までの23年間師事した。1198年、法然が著した『選択本願念仏集』の勘文役の一人になる。1199年、師に代わり、関白・九条兼実に同書を講じた。日野の願蓮に天台学、政春に台密を学ぶ。1204年、法然が『七箇条起請文』を記した時、4番目に署名した。1207年、承元の法難の際に、兼実の弟・青蓮院門跡の慈円に預けられ遠流を免れた。1212年、法然の死去により、善峯寺中尾・蓮華寿院に入り、やがて道覚法親王に譲る。慈円から北尾往生院(三鈷寺)を譲り受けて移った。1227年、嘉祿の法難に際し流罪を免がれる。1229年、奈良・当麻寺の観経曼陀羅に感得した。1243年、第88代・後嵯峨天皇に円頓戒を授け、その勅により歓喜心院を創建する。宮中で度々講じ円頓戒を授与した。著『観門要義鈔』など。白河・遣迎院で亡くなる。70歳。 門弟により遺骸は西山三鈷寺の華台廟に葬られた。建立した主な寺院は、西山善峯寺北尾往生院、歓喜心院、浄橋寺、遣迎院などがある。 善峯寺では宗風弘通に務め、流派は浄土宗西山派と呼ばれた。浄土宗西山(せいざん)義の派祖になる。西山四流には、高弟の法興浄音(ほっこう-じょうおん)、円空立信(えんくう-りゅうしん)、観鏡証入(かんきょう-しょうにゅう)、道観証慧(どうかん-しょうえ)がいる。 ◆道覚法親王 鎌倉時代中期の道覚法親王(どうかく-にゅうどう-しんのう、?-?) 。男性。西山宮。父・後鳥羽上皇(第82代)、母・尾張局。1221年、承久の乱後に吉峯寺に逃れた。天台座主、青蓮院門跡に就く。1243年、水無瀬離宮にあった上皇の御願寺・蓮華寿院の本尊、堂舎などを吉峯寺に移した。47歳。 ◆桂昌院 江戸時代前期の3代将軍・徳川家光の側室・桂昌院(けいしょういん、1627-1705)。女性。おたつ、おあき、お玉、宗子、光子など。京都・大徳寺付近の生まれ。堀川通西藪屋町の八百屋・仁左右衛門の次女ともいう。父没後、母・鍋田氏は二条家の家司(けいし)・本庄太郎兵衛に嫁した。本庄氏の養女になる。伊勢内宮・慶光院住持(六条有純の娘・お梅)付女中になり、江戸下向に同行する。1639年、3代将軍・徳川家光側室・お万の方に仕える。春日局の部屋子として家光に見初められ側室になる。1646年、徳松(綱吉)を産む。1651年、家光没後に落飾し、筑波山知足院に入る。桂昌院と称された。1680年、5代将軍に綱吉が就くと、江戸城三の丸へ入った。三丸殿と称された。1702年、女性最高位の従一位の官位、藤原光子(宗子)の名を賜る。神仏を尊崇し、仏教に帰依した。僧・亮賢、隆光を信頼し、江戸に護国寺・護持院を建立する。生類憐み令を発案したともいう。諸国の寺社再興を援助した。墓は善峯寺(西京区)にもある。79歳。 ◆本尊 観音堂(本堂)に、二体の「十一面千手観世音菩薩」が安置されている。本尊と脇立になる。 ◈脇本尊「十一面千手観世音菩薩」は、平安時代後期、1029年に源算が小堂に自刻し本尊として安置したという。現在は、本尊左の厨子内に納められている。洛西観音霊場1番の本尊になる。 ◈現在の本尊「十一面千手観世音菩薩」(175.5㎝)は、平安時代後期の仏師・仁弘法師作という。かつて、洛東・鷲尾(わしのお)寺に安置されていた。第69代・後朱雀天皇の夢に現れたため、綸旨により平安時代後期、1042年/1043年に当寺に遷された。千手堂を建て安置したという。翻波式衣文、寄木造、漆箔、彫眼。西国20番の本尊になる。光背、台座は後補による。 この時、源算作の十一面千手観音は、脇立にされたともいう。 ◈観音像にまつわる伝承がある。賀茂社境内の畑地の苗は、一夜にして槻(つき、欅)になり、夜に光明を放った。革堂(こうどう)の行円が、この霊木を材に求めて本尊にした。また、安居院(あぐい)の仏師・仁弘は、その余材で千手観音を刻み、鷲尾寺に安置したという。(『西山善峯寺略縁起』) 第71代・後三条天皇皇后・藤原茂子が、本尊の「千手観音」に祈り、貞仁親王(後の第72代・白河天皇)を産んだという。また、平安時代後期、1068年の大干ばつでは、源算の祈祷と、本尊の霊験により慈雨が降り、「良峰」の勅額が授けられたという。 ◆仏像・木像 ◈山門の楼上に本尊「文殊菩薩」、脇に運慶作の「金剛力士像」2体を安置する。いずれも源頼朝(1147-1199)の寄進という。現在は文殊寺宝館に遷されている。楼下には金剛力士を祀る。 ◈阿弥陀堂に、本尊「宝冠阿弥陀如来」、徳川家累代位牌、信者位牌を安置する。 ◈護摩堂に、本尊「不動明王五大尊(不動・降三世・軍荼利・大威徳・金剛夜叉)」が安置されている。 ◈多宝塔に、「愛染明王像」が安置されている。 ◈開山堂に、「源算上人像」が安置されている。117歳の最晩年の姿という。 ◈釈迦堂に、「釈迦如来像」を安置している。国内ではほかに例がないという合掌姿をしている。 かつて、2㎞ほど離れた釈迦堂南嶺の釈迦岳(650m)山上に安置されていた。像は、平安時代の源算(げんさん、982-1099)作とされる。当時の住職の夢告に釈迦が立ち、「汝により下山せん」と伝えたという。 近代、1880年、像を遷そうとした際に、像から玉の汗が流れた。当時の住職はこれを霊液として、薬湯と合わせ参詣者に供した。湯は神経痛・腰痛に薬効あるという。 ◈奥の院薬師堂に、「薬師如来(出世薬師仏/出世薬師如来)」を祀る。桂昌院の両親が祈願し、子宝(桂昌院)を授かったという。 ◈「聖観音菩薩立像」は、平安時代作になる。 ◆建築 仁王門、本堂(観音堂)、宝物館、経堂、多宝塔、護摩堂、開山堂、薬師堂、釈迦堂、薬湯場、阿弥陀堂、本坊、けいしょう殿、鎮守社などが建つ。 ◈「多宝塔」(重文)は、江戸時代前期、1621年に28代・賢弘法師により再建された。山内現存最古の建物になる。下層は方三間、上層は円形の二層塔婆、下層軸部中央に板唐戸、両脇に連子窓、勾欄の付いた縁を廻らす。軒は二重繁垂木。 ◈「阿弥陀堂」は、江戸時代前期、1673年に建立された。常行三昧の道場で「常行堂」とも呼ばれる。 ◈「釣鐘(つりがね)堂(鐘楼堂)」は、江戸時代前期、1686年/1685年/1687年の建立による。桂昌院が徳川綱吉の厄除けのために寄進し、「厄除けの鐘」といわれる。梵鐘は、江戸時代前期、1687年の銘がある。 ◈「山門(仁王門/楼門)」は、江戸時代前期、1692年に桂昌院の寄進により再建される。 ◈「観音堂(本堂)」は、江戸時代前期、1692年に桂昌院の寄進による。入母屋造、瓦葺(以前は杮葺)。 ◈「護摩堂」は、江戸時代前期、1692年の建立による。桂昌院の寄進による。宝形造。 ◈「開山堂」は、江戸時代前期、1685年/1692年の建立による。京都市内を一望できる。 ◈「薬師堂」は、江戸時代前期、1701年に建立された。桂昌院の寄進による。現代、1988年に現在の地に移築された。京都市内を一望できる。 ◈「奥の院薬師堂」は、江戸時代前期、1701年の建立による。現代、1988年に現在地に移された。京都市内を一望できる。 ◈「経堂(転輪蔵、絵馬堂)」は、江戸時代前期、1705年の建立による。桂昌院の寄進だった。祈願成就の絵馬堂、桂昌院は鉄眼の一切経を納めた。転輪蔵は回転する仕組みに造られていない。 傅大士(ふだいし、中国南北朝時代、6世紀の僧)を祀る。鉄眼版一切経を納める。現在は祈願成就の絵馬奉納所として用いられている。 六角六柱、二重屋根。 ◈「釈迦堂」は、近代、1885年に建立されたという。 ◈「けいしょう殿」は、現代、1987年に建立された。花山法皇西国札所中興一千年を記念している。京都市街・東山などが一望できる。 ◈「納札所 」は、現代、1961年の建立による。 西国巡礼の札打ち場になっている。 ◆鎮守社 ◈ 鎮守社 4社(十三仏堂・ 弁財天堂・ 毘沙門堂・ 護法堂)は、江戸時代前期、1692年の建立による。 桂昌院の寄進であり、当山の守護神になる。 ◈ 「白山社」は、白山権現を祀る。 ◈ 「稲荷社」は、正一位稲荷大明神を祀る。 ◈ 「阿智坂明神」は鎮守社であり、バス駐車場東の地に祀られている。 ◆文化財 平安時代以来の約300点の什物(仏像・絵画・書跡・染織・陶器など)、重要文化財を所有している。一部は文殊寺宝館で定期公開されている。 ◈「法華経安楽行品」は平安時代作になる。 ◈絹本著色「大元帥明王軸」(重文)は、鎌倉時代作になる。京都国立博物館寄託されている。 ◈室町時代の「善峰寺文書」、「善峯寺曼荼羅」2幅(京都府指定文化財)。 ◈「四季繁昌絵巻」は江戸時代作になる。徳川綱吉・桂昌院により寄進された。ほか、「如法三衣」、「梨子地葵・繋九目紋蒔絵膳具」など100点以上ある。 ◈「漁家観楽ノ図」は、富岡鉄斎(1836-1924)筆による。 ◈「古清水色絵透彫牡丹唐草七宝繋文六角壺」は江戸時代作になる。 ◈ほか神坂雪佳(1866-1942)、山元春挙(1871-1933)などの作品がある。 ◆障壁画 本坊襖絵は片岡鶴太郎(1954-)筆の「游鯉龍門図」による。 ◆庭園 境内からは西の眺望が開けており、京都市内はもとより、北より鞍馬山、東方三十六峰、奈良の葛城山、山崎・天王山なども見渡せる。古くより「絶無の勝地」とされた。 ◈「蓮華寿院の庭」は、近現代、大正期-昭和期の池泉回遊式になる。作庭家・7代目・小川治兵衛(1860-1933)により、境内全体3万坪の庭園整備が行われた。歴代の法親王が住持をしていた西山宮・蓮華寿院跡地だった。慈鎮、証空、道覚入道親王など、多くの親王祖師の住坊があった。 薬師堂の移築後に作庭され、青蓮の滝も造られた。竿石は、青蓮院門跡より贈られたという。四季を通じて様々な草木が花開く。 ◈本坊に小川治兵衛の作庭による前庭がある。池泉があり、石組、橋、灯籠、楓などの植栽がある。(非公開) ◈白山 桜あじさい苑では、春はしだれ桜、夏は紫陽花が一帯を彩る。 ◆遊龍の松 「遊龍(ゆうりゅう)の松」(国指定の天然記念物)は、マツ科のゴヨウマツで樹齢600年という。江戸時代前期、元禄年間(1688-1703)に桂昌院(1627-1705)の手植えという。樹齢数百年の松の盆栽を寄進し植えしたともいう。 岩上のわずかな土に根を張っている。枝は2方向に直角に伸び、主幹が地を這うように伸びる姿は龍に譬えられた。江戸時代後期、1857年に、花山前右大臣家厚により「遊龍」と名付けられた。ゴヨウマツで枝を伸ばすのは珍しいという。かつては、東西に54mの長さがあった。現代、1994年に、松くい虫の被害により15mが伐られる。 なお傍らの石標は、近代、1893年に鳥尾中将の書による。江戸時代後期-近代の尼僧・歌人・大田垣蓮月(1791-1875)は、「世々を経て 光いやます 善峯の その玉松の むかしをぞ思ふ」と詠んだ。近代、1932年に天然記念物に指定されている。 高さ2m、東西の水平支幹は横40m/37m、南北に24mある。幹周り1.5m。 ◆創建の伝承 善峯寺の創建にまつわる数々の伝承がある。 ◈平安時代後期、1029年7月1日に、源算は、夢告により霊地を求めて西の山に入った。石の上で七昼夜の坐禅を行った。また、岩上で40日近く観念坐禅したという。 山が険しいため源算が休憩していると、一人の翁神が現れた。この地の地主と名乗り、名を阿智坂という。この霊地に一宇を草創するようにと告げ、この地を与え永く仏法を守ると伝えて消えた。 源算は伽藍を建て、本尊の十一面観世音菩薩を安置したという。 この鎮守である阿智坂明神は、バス駐車場東の地に祀られている。坐禅石(仙翁石)は、善峯寺バス停から山門に至る参道にある。 ◈源算は開山にあたり、仏法の弘通を祈るため、しばらく岩屋に籠った。7日目の夜に天魔が現れ、源算を妨げようと暴風雷雨を起こした。源算は利剣と念珠を持ち、孔雀不動の真言を唱えて三昧の境地に入った。鬼神が現れ、仏法の威力によって邪心を改めて、仏法の善神になり守護することを誓って去ったという。 ◈伽藍の工事は困難を極めた。山が険しく、岩にも妨げられたという。ある夜、源算の夢枕に異僧が現れ、建立の援助を告げたという。次の夜、数千頭もの野猪が岩を穿ち、土を負い、地を成らして基壇を造ることに加勢したという。(『元亨釈書』)。この場所に堂が建立され、法華院と号した。 ◈源算は干ばつの時に請雨法を修した。その地は「西滝」と呼ばれ、青龍が現れ大雨を注いだ霊蹟という。この霊験から勅命により善神龍王社が建立され、近代、1870年には弁天堂と改名された。 現在、源算の開山時に鬼神の去った西の地は、善神龍王の住む「魔鬼の尾(槇尾)」と呼ばれている。この地で雨を乞い祈ると、忽ちこの山より雲が出て雨を注ぐとされている。 ◆蓮華寿院 源算は『妙法蓮華経』を一字三礼し、6年間にわたり無言の行により写経し、蓮華寿院を建立したという。この旧跡は現在の薬師堂の西側に位置した。 平安時代後期、善峯寺は隆盛し、三尾(南尾・中尾・北尾)に分けられた。現在の本堂(観音堂)付近に南尾・法華院、薬師堂付近に中尾・蓮華寿院、北尾(現在は三鈷寺境内地)に往生院を中心として52坊を有していた。 平安時代後期、1176年に、観性は、境内の蓮華寿院の傍らに法華堂を建て行法を行った。天台座主・慈円(慈鎮)も、観性の招きにより、蓮華寿院に移る。さらに、浄土宗西山派の祖になる証空上人善慧(ぜんえ)が入寺している。 以後、青蓮院関係の歴代法親王が、蓮華寿院で晩年を送った。西山宮道覚法親王(1204-1250)(第82代・後鳥羽天皇皇子)も籠居し、「西山宮」と号された。以来、蓮華寿院に住した親王も西山宮と尊称される。 尊快入道親王(1204-1246)(第82代・後鳥羽天皇皇子)、道玄僧正(1237-1304)(二条良実の子)、青蓮院宮慈道法親王(1282-1341)(第90代・亀山天皇皇子)、書道青蓮院流の祖で『門葉記』を著した大乗院宮尊円法親王(1298-1356)(第92代・伏見天皇皇子)、青龍院宮尊道法親王( 1332-1403)(第93代・後伏見天皇皇子)、尊證法親王(1651-1694)(第108代・後水尾天皇皇子)、尊祐入道法親王(1697-1747)(邦永親王王子)、尊真法親王(1744-1824)(貞建(さだたけ)親王王子)、尊宝法親王(1804-1832)(貞敬親王王子)などがいる。 このため、蓮華寿院は「御所屋敷」「西山宮門跡」とも呼ばれた。 ◆善峯寺 「善峯寺(善峰寺)」の山号は、全国唯一という。吉峯寺では、便宜上「峯」の字に統一している。 山号の由来について、「本名(善峯寺)は阿知坂なりしを改めて善峯山と名附らる 諸善奉行の教を流布せんためなり」という。 平安時代後期、1068年に、大旱魃があり、源算の祈祷と本尊の霊験により慈雨が降ったという。龍王が雨を西山の峰より降らしたとされる。この時、第68代・後一条天皇により鎮護国家の勅願所と定められ、「良峯寺」の寺号が下賜されている。 鎌倉時代前期、1192年、慈鎮の時に、第82代・後鳥羽天皇により「良峯寺」を「善峯寺」に改められる。勅額宸筆が下賜され、以降は官寺になった。 ◆経塚(宝篋印塔) 多宝塔の上段に「宝篋印塔」が立つ。平安時代末-鎌倉時代初期に築造された。かつて、桂昌院の歯髪塔付近にあり、近年に移された。 以前は、鎌倉時代に、慈鎮自筆の如法経を納めたとされていた。包紙には「法の花 伝え教へし筆の跡 良峯寺の宝ともなれ」と記したという。また、伝教大師筆の法華経を納めた宝塔とされた。 近代、1925年に石室内部より、銅製経筒、陶製筒、瓦製筒、古銭、経巻などが見つかっている。 ◆薬湯場 薬湯場では薬用風呂に入ることができる。 かつて、釈迦岳山上に安置されていた釈迦如来像があった。当時の住職の夢告にこの釈迦が立ち、「汝により下山せん」と伝えたという。近代、1880年に、像を遷そうとした際に、像から玉の汗が流れた。住職はこれを霊液として、釈迦堂前で五右衛門風呂を沸かし、薬湯と合わせ参詣者に供したという。これが薬湯場の始まりという。 薬湯場では、5月-10月の第2日曜日に、「御釈迦様の風呂」に入浴できる。当山で採取された薬草(ヨモギ、マタタビ、ニワトコ、大根、紫蘇など10種ほど)による百草湯であり、神経痛、腰痛、諸病に効能があるという。 ◆歴代天皇 善峯寺は歴代天皇とのかかわり深い。 平安時代後期、1034年/1036年、第68代・後一条天皇より「良峯寺」の寺号を贈られ、鎮護国家の勅願所になっている。1042年/1043年、第69代・後朱雀天皇の夢告により、洛東・鷲尾寺に安置されていた本尊・千手観音が遷され、千手堂が建立され安置された。1053年、第70代・後冷泉天皇皇子・尊仁親王(後の第71代・後三条天皇)の后・藤原茂子が、難産のために当寺の本尊に祈願している。貞仁親王(後の第72代・白河天皇)が誕生したため、後に後三条天皇は、報恩のために本堂ほか堂舎を建立し、寺は隆盛した。後に白河天皇も諸堂を建立している。後朱雀天皇・後冷泉両天皇ともに観世音菩薩を信仰し、源算により帰依した。 1068年、大旱魃があり、源算の祈祷と、本尊の霊験により慈雨が降ったとされる。第68代・後一条天皇により鎮護国家の勅願所と定められ、「良峯寺」の寺号が下賜されたという。 鎌倉時代前期、1192年、慈鎮の時、第82代・後鳥羽天皇により「良峯寺」を「善峯寺」と改められた。勅額宸筆を下賜され官寺になる。第88代・後嵯峨天皇は証空住山の時に勅願所と定められ、第89代・後深草天皇は観世音菩薩を篤く信仰し帰依した。 室町時代前期、1399年、第100代・後小松天皇は乙訓郡坂本・長峯・灰谷などの地を施入している。室町時代後期、1499年、第102代・後花園天皇は宸翰を下賜し、伽藍を改築し観世音菩薩を深く崇敬した。僧坊は52を数え、西山随一になったともいう。 ◆桂昌院 吉峯寺には、桂昌院の遺髪を納めた桂昌院廟がある。 桂昌院(1627-1705)は、幼い頃、両親に連れられ、幾度か善峯寺に参詣したという。また、6歳の時に義兄・善峯寺成就坊賢海の許で、母・栄女とともに2年半ほど寺に住したともいう。寺伝によると、父・本庄氏が善峯寺の薬師如来に一女子の生誕を祈願し、すぐに女児(桂昌院)が生まれという。 1686年に桂昌院の寄進により善峯寺に鐘楼堂、薬師堂が建立された。翌1687年に子・綱吉(1646-1709)が42歳を迎えるにあたり、「厄除けの鐘」を寄進した。1691年に桂昌院は本庄因幡守を監督役とし、全山の伽藍改建を計画した。1692年に観音堂(本堂)、護摩堂、釣鐘(つりがね)堂(鐘楼堂)、鎮守社 4社(十三仏堂・ 弁財天堂・ 毘沙門堂・ 護法堂)を寄進し建立している。1697年に綱吉は乙訓郡久世村上里村の200石・山林42万524坪の寺領朱印を出した。1701年に桂昌院は薬師堂、1705年には経堂(転輪蔵、絵馬堂)を建てている。綱吉以降の徳川歴代将軍も、先例に従い朱印地を下した。 桂昌院の献歌碑には、「たらちを(父)の 願いをこめし 寺なれば われも忘れじ 南無薬師仏」と刻まれている。 ◆名水 ◈「お香水閼伽井」は、観音堂近くにある。仏前に供する水を汲む清浄な井戸で、長寿のご利益があるという。 ◈「白山名水(はくさん-めいすい、白山水)」は、境内を下った「あじさい苑」にある。開祖・源算が写経に用いた浄水という。付近は塔頭・実光坊の跡地になる。いまも湧水がある。 伝承が残る。源算は写経のための用紙を自作したという。平安時代後期、1042年2月1日の夜に、白山明神がこの地に示現した。源算に手本の法華経経巻と浄水を授けた。翌日、一帯に五色の雪が降ったという。以来、この地は「白山」と呼ばれ、源算は毎年この日に法楽したという。 ◆西山古道 かつて、西山三山の吉峯寺、光明寺、柳谷寺(柳谷観音)を結ぶ「西山古道」が通じていた。戦後、一時荒廃した。近年になり復活した。 ◆西国観音霊場三十三所 当寺は、「西国観音霊場三十三所」の第20番札所になっている。第1番の和歌山・青岸渡寺より、第33番の岐阜・華厳寺までを巡る近畿2府4県(1000km)の巡礼になる。 長谷寺を開いた飛鳥時代の徳道(とくどう、656-?)は、病により仮死し、冥途で閻魔に出遭った。閻魔は地獄に堕ちる者が多いとして、観音菩薩の慈悲を説き、33の霊場を参ると功徳を得られるとした。 観音菩薩は浄土に往生せず、現世で苦しむ人々を救済するために、聖観音、十一面観音、千手観音など33(無限)の姿に身を変えるとされる。徳道は、閻魔より33の宝印、起請文を授かり現世に戻る。徳道は兵庫・中山寺に宝印を納めたという。 巡礼は、奈良時代に始まる。その後、途絶したともいう。平安時代、花山法皇(第65代、968-1008)は、徳道の納めた宝印を掘り起こし、巡礼を再興したという。また、平安時代後期(12世紀)に再興されともいう。平安時代後期には天皇、公家が巡礼し、鎌倉時代-室町時代には、庶民にも広まった。江戸時代に最も盛んになる。周辺の伊勢神宮参り、熊野詣、善光寺参りとも結びついた。「三十三度行者」と呼ばれるのは、33所を33回も巡礼した人を意味した。御朱印、千社札の始まりにもなった。 ◆洛西三十三所観音霊場 吉峯寺は35の寺院で構成される洛西三十三所観音霊場(洛西三十三所)の第1番札所になる。 霊場は、本来は番外3カ所を含め36カ所になる。そのうち1か所は廃寺になった。 古くは「西の岡観音霊場」と呼ばれた。室町時代、また、江戸時代に始まったともいう。西国33カ所巡礼を模した。近代以降、廃仏毀釈により廃絶する。現代、1978年に西迎寺の長澤慧岳師の呼びかけにより復活した。 ◆御陵・墓 平安時代後期、1181年に慈鎮の師・覚快法親王が亡くなる。慈鎮の師・2祖・観性と法親王の親交により、住山しなかった法親王が吉峯寺に葬られ、御所墓(御陵)の始まりになる。 鎌倉時代には、道覚入道親王が、西山善峯寺の蓮華寿院に籠居し、「西山宮」と号された。その後、蓮華寿院に住した親王も西山宮と尊称される。青蓮院より慈道、尊円、尊道親王も住山し、没後は御陵に葬られた。 江戸時代には、善峯寺は青蓮院門跡寺務所になり、住山しなかった尊證、尊祐、尊真、尊寶各親王の供養塔が祀られた。 近代、1868年の神仏分離令後に1876年には、五親王(覚快・道覚・慈道・尊円・尊道)の尊牌が、御寺の泉涌寺(東山区)に遷された。 現在も五法親王の命日には供養が続けられている。御陵では吉峯寺住職参列のもと、宮内庁により正辰祭の儀が執り行われる。 ◈宮内省管轄の青蓮院宮御廟(青蓮院親王御陵)には、歴代門主の墓がある。五輪石塔は、覚快法親王(1134-1181、第74代・鳥羽天皇皇子)、道覚(1204-1250、第82代・後鳥羽天皇皇子)。 ◈石造宝塔は、慈道(1282-1341、第90代・亀山天皇皇子)。尊円(1298-1356、第92代・伏見天皇皇子)、尊道(1332-1403、第93代・後伏見天皇皇子)。 ◈遺髪塔として尊証(1651-1694、第93代・後水尾天皇皇子)、尊裕(1697-1747、邦永親王王子) 、尊真(1744-1824、伏見宮貞建親王皇子)、尊宝(1804-1832、伏見宮貞敬親王)などがある。 ◈その近くに当寺ゆかりの慈円(慈鎮)、観性、証空、実信房蓮生(宇都宮頼綱)、喜明、賢勝の墓がある。また、宮津藩主・本庄氏一族の墓がある。 ◈「桂昌院廟所」は、江戸時代前期、1705年に建立されその遺髪を納めた。 ◆花暦・樹木 ◈「桂昌院しだれ桜」、遊龍の松(ゴヨウマツ)の近くに植えられている。桂昌院の手植えという。樹齢300年のカエデとの合体木になる。 ◈ゴヨウマツは、「遊龍(ゆうりょう)松」(国指定天然記念物)と呼ばれている。樹齢600年以上、全長37m。 ◈イロハモミジ、コウヤマキ、カリン、ヒノキの大木がある。 ◈梅(3月上旬)、しだれ桜・山桜(4月上旬-下旬)、新緑(4月中旬-5月上旬)、平戸ツツジ・ボタン(5月上旬)、シャクヤク(5月中旬-下旬)、サツキ(6月上旬)、1万株のアジサイ(6月中旬-7月初旬)、タカサゴユリ・百日紅(8月)、シュウメイギク(9月中旬-10月下旬)、1000本の紅葉(11月中旬-12月上旬)、ナンテン・サザンカ・ツバキ(12月-1月)などが植えられている。 ◆野生生物 モロハヒラゴケ(蘚類、絶滅危惧種)がある。2015年現在。 ◆修行体験 仏画教室、写仏無料体験(第1・3土曜日)。第1・第3土曜日の月2回、13:00-15:00。(1・2・3月は休会)。 ◆年間行事 元旦特別早朝開門(6:30-8:00)(1月1日)、本尊開帳日(1月1日-3日)、修正会 大般若転読法要(1月2日) 、釈尊御生誕の日(4月8日)、薬師風呂(5月-10月の第2日曜日)、桂昌院忌(6月22日)、施餓鬼会・先祖供養(8月15日)、西国三十三所結縁開帳(10月1日-31日)、開運厄除け除夜の鐘(23:45-1:15に撞くことができる。先着で「しあわせ菓子」(紅白の干菓子)が授与される。)(12月31日)。 本尊開帳日(毎月第2日曜日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京の古都から 19 善峯寺』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『京都古社寺辞典』、『事典 日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 上』、『洛西歴史探訪』、『昭和京都名所図会 6 洛南』『京都の寺社505を歩く 下』、『都市歴史博覧』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『おんなの史跡を歩く』、『京都秘蔵の庭』、『京の寺 不思議見聞録』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『京都 神社と寺院の森』、『京都洛西三十三カ所ガイド』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京のご利益めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 京都を歩く 39 大原野』、ウェブサイト「吉峯寺」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|