|

|

|

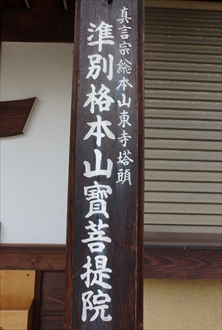

| 宝菩提院 〔東寺〕 (京都市南区) Hoboda-in Temple |

|

| 宝菩提院 | 宝菩提院 |

|

|

水子地蔵尊  宝林閣  七重塔   【参照】旧門 |

東寺境内の北にある宝菩提院(ほうぼだい-いん)は、東寺塔頭の一つであり、塔頭・観智院と並び別格子院になる。山号は八幡山という。 東寺真言宗。準別格本山。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1279年、創建されたという。開祖は、東寺の二長者亮禅による。かつて塔頭・観智院とは櫛笥小路(くしげ-こうじ)を挟み左右対称の位置にあった。 近代、1881年、総黌(洛南高校)開学に伴い現在地に移転した。 ◆二長者亮禅 鎌倉時代後期の真言宗の僧・二長者亮禅(にのちょうじゃ-りょうぜん、?-?)。詳細不明。男性。第三長者とも。1279年、東寺大悲心院で西院流(にしのいんりゅう)の宏教弟子・能禅より伝法灌頂を受けた。その法流を嗣ぐ。1279年、東寺・宝菩提院の開山になる。 ◆住持 住持は観智院と同じく教王護国寺別当職に補せられる。二長者亮禅など修行体系の理論と実践の事相・教相を輩出し、「西院流能禅方(さいいんりゅうのうぜんかた、東寺方)」の法流本山になる。 西院流能禅方は、広沢流より別れ、西院(仁和寺)法印信証を祖とした。 ◆建築 ◈「門」は旧地の洛南高校に残されている。 ◈「三密蔵(さんみつぞう)」は経蔵であり真言聖教の宝庫だった。 ◆文化財 ◈書庫の三密蔵に多くの古文書、聖教がある。「三密蔵聖教」は事相・教相の典籍として知られている。 ◈絹本着色「愛染明王画像」(国宝)。 ◈「宝楼閣曼荼羅」1幅(国宝)、伝・巨勢金岡筆がある。中央に弘法大師像、向かって左に大日如来、右に阿弥陀如来の3体があり、各仏像の前に結界、左側に護摩壇、中央、右に宝塔が立つ。 ◆櫛笥小路 門前に通じている「櫛笥小路(くしげ-こうじ)」は、東寺の食堂北側にある北大門から北総門までの参道をいう。 平安時代以来、当時と同じ道幅で残る京都市内で唯一の小路という。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都古社寺辞典』 、ウェブサイト「東寺」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|