|

|

|

| 瀧尾神社 (京都市東山区) Takio-jinja Shrine |

|

| 瀧尾神社 | 瀧尾神社 |

|

|

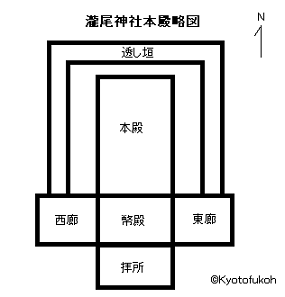

拝殿  拝殿、天井龍   手前より拝所、幣殿、本殿  右より拝所、幣殿、本殿  拝所  本殿と透し垣  東廊  拝所、懸魚の鳳凰   西廊南面欄間の馬、羊  拝所、柱の獅子   本殿  本殿脇の奉幣猿  本殿の狛犬  拝所前の獅子    瀧尾天満宮  金刀比羅宮  大丸繁栄稲荷  愛宕神社  妙見宮  妙見宮  右より天満宮、不明、門出社  三嶋神社  三嶋神社  三嶋神社  三嶋神社  三嶋神社  三嶋神社、絵馬、2匹の鰻が描かれている。  陰陽の石  陰陽の石、本宮表鬼門より出土したという。夫婦和合、子授懐妊の霊験があるという。右が陰石(女石)、左が陽石(男石)。  絵馬堂  大丸店の奉納絵馬  手水舎、獅子は尻を向けている。  手水舎、霊獣 |

瀧(滝)尾神社(たきお-じんじゃ)は、伏見街沿いにある。大丸創始の下村家とゆかり深く、「大丸稲荷」とも称された。社殿には多くの精緻な彫刻が施されていることで知られている。 藤森神社(伏見区)の境外末社、祭神は、大国主神(おおくにぬしのかみ)を祀る。旧村社。 ◆歴史年表 創建の詳細不明。 平安時代以前、創建されたともいう。(『源平盛衰記』) かつて、洛東聾谷(つんぼだに、東大路五条の東とも)にあり、「武鵜社(たけうのやしろ)」と称したという。(『坊目誌』)。「聾の社」とも呼ばれたという。 室町時代、1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。(『坊目誌』) 乱後に、日吉坂の地に遷り、「多景社(たけのやしろ)」と称したという。(『坊目誌』) 安土・桃山時代、1586年、豊臣秀吉の方広寺大仏殿の建立に伴い、現在地に遷されたという。(『京都府地誌』) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、泉涌寺(東山区)に至る参道に接し、泉涌寺の管理下にあった。 江戸時代、泉涌寺が所管した。 1711年、一橋東路傍にあり、「多郷社」といい、藤森社の属社だったと記されている。(『山州名跡志』) 1745年、初代・下村彦右衛門の発願による瀧尾神社の造営が成る。 1787年、藤森神社の属社で、御旅所になったと記されている。(『拾遺都名所図会』)。下村家により修理拡張する。 1839年以降、下村家の援助で修復を重ねた。 1840年、現在の社殿が造営される。 現代、1999年頃より、神幸祭が始まる。 2000年、三嶋神社が境内に遷される。 ◆下村 彦右衛門 江戸時代前期-中期の商人・初代・下村 彦右衛門(しもむら-ひこえもん、1688-1748)。男性。幼名は竹兵衛、名は兼雄、号・法名は正啓(しょうけい)。京都伏見の生まれ。父・三郎兵衛兼誠、母・須磨の第5子3男。1706年、屋号「大文字屋(大丸屋)」を継ぎ、古着行商を始めた。宮川町の質屋・貸衣装店を手伝った。1717年、 伏見京町北八丁目に小店舗呉服店を開き、大丸の創業になる。1726年、大阪心斎橋筋に八文字屋と共同出資の大阪店「松屋」を開き、現金正札売を始めた。1727年、大阪店に「定目書」を定める 。1728年、 名古屋店で呉服卸商を開き、初めて「大丸屋」を称する。特権的呉服商と対抗するため正札付現金売りを断行した。 伏見店は廃止する。1729年、名古屋店を小売店、 京都柳馬場姉小路に仕入店を設ける 。下村家は京本家と伏見本家に分れた 。1730年、名古屋店店舗を拡張した。1731年、大阪店は下村家の単独経営になる。1734年、京都今出川大宮に上之店(西陣店・北店)を設ける。1735年、黄檗宗・竺庵浄印(じくあん-じょういん)に師事した。1736年、東洞院船屋町に総本店新築する。柳馬場仕入店を廃止する 。店是「先義後利」を全店に布告した。1737年、大塩平八郎の乱で、大丸は「義商」として焼討を免れたという。1738年、長崎本商人に加入した。「本店定目」を定める。1739年、糸割符仲間株を取得する。伏見・海寶寺を修築した。1741年、 京都烏丸上長者町の小紅屋(正竹・烏丸家) を買収した。 「三家一致定法」を定める。 京都上之店を今出川浄福寺に新築移転した。1743年、江戸大伝馬町三丁目に念願の江戸店を開業し、宣伝に大風呂敷を使う。洛東小松谷別荘に隠居した。 長子・正甫に譲る。1744年、 元方制度を設ける。 伏見邸に祠堂を建て祖先三代を祀った。 1745年、発願による瀧尾神社の造営が完成する。江戸店敷地を拡張した。1748年、 没後、遺言により新唐書刊行に着手した。61歳。 大丸百貨店の始祖。経営理念「先義後利(義を先にして、利を後にする者は栄える)」を提唱した。現金掛値なしの「現銀正札販売」商法を取り入れる。福助人形のモデルともいう。幕末期、新撰組隊士の服装が大丸を通して調達されたという。 瀧尾神社に朝夕欠かさず参拝し、成功をおさめたという。下村家の援助による修復を重ねた。 ◆三嶋神社 三嶋神社の祭神は大山祇命(おおやまづみのかみ)、火瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、木花咲耶姫(このはなさくやひめ)の三座になる。 摂津国三嶋鴨神社より勧請したという。三嶋神社本宮(東山区上馬町)から遷座した。 ◆妙見宮 三嶋神社摂社・妙見宮の祭神は、天御中主大神(あめのみなかぬしのかみ)になる。江戸時代前期、1688年に創建された。かつて、摂津住吉の浜辺に祀られていたという。 伝承として、神功皇后三韓征服の際に、暴風雨に遭い、妙見宮に祈念し大難を免れた。竹内宿祢に命じ、三韓の土で尊姿を造らせ祀ったことに由来するという。 平安時代、第64代・円融天皇(在位: 969-984)の時、六条左女牛八幡宮(若宮八幡宮)に遷された。室町時代、2代将軍・足利義詮が篤く信仰する。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、大内義隆が信仰した。安土・桃山時代、三嶋社(本宮)に勧請される。江戸時代、鎮宅霊符神、霊符社とも呼ばれ、北斗信仰が盛んになる。近代、1869年、神祇官による社号改正の沙汰により、天之御中主神社と改称した。その後、元の妙見宮に戻った。 ◆建築 南の拝殿に続いて、拝所、幣殿、その左右に東西廊が配されている。周囲は透し垣で囲まれている。幣殿奥に本殿がある。 現在の本殿は、江戸時代後期、1839年-1840年に完成した。本殿は、貴船神社奥宮旧殿を移築し、改造した。三間社流造、切妻造、杮葺、前面に1間の向拝。 ◈江戸時代、天保年間(1830-1843)の装飾彫刻は、工山新太郎、飾り金具はいせ屋市兵衛による。拝所、続く幣殿、東西廊を中心に木鼻、蟇股、欄間、懸魚、虹梁などに丸彫り、透し彫りが随所に施されている。 ◈拝所に鳳凰(中央の懸魚)、サンジャク(東西の懸魚)、阿吽の獏・雲(東西の木鼻)、阿吽の獅子(東西の木鼻)、麒麟(中央の蟇股)、鶴・松(東西の欄間)、海馬・波(西の蟇股)、サイ・波(東の蟇股)が見られる。 ◈幣殿に阿吽の鳳凰(東西の木鼻)、兎(東西の木鼻)、龍頭(東西の虹梁)、水鳥・蟹・草花(中央下の欄間)、龍・象・雲(中央上の欄間がある)がある。 龍・蛇・兎・波・虎・笹竹(東廊南面の欄間)、牛・鼠・椿(東廊東面の欄間)、サイ・波(東廊東面の妻虹梁上)、花・唐草(東廊東面の懸魚)がある。 松・小鳥・羊・馬・桃・小鳥・猿・鷄(西廊南面の欄間)、犬・猪・梅(西廊西面の欄間)、サイ・波(西廊西面妻虹梁上)、花・唐草(西廊西面の懸魚)が彫られている。 ◈本殿に鹿・紅葉(中央の蟇股)、獅子(東西の木鼻)が施されている。 ◈拝殿の天井一面に龍(全長8m)は江戸時代末作になる。丸彫りであり、木彫りの龍の例は珍しいという。かつては極彩色に彩られていた。 ◈手水舎四本の柱上木鼻に、8つの霊獣の彫刻が施されている。 ◆天井龍 拝殿の天井に彫られた龍には伝承がある。龍は夜になると天井を抜け出し、川へ水を飲みに行ったという。人々は恐れ、眠れないとの噂が広まった。神社は天井に網をかけ、龍を閉じ込めるようになったという。 ◆天保踊り 江戸時代、町民が相撲を取り、異国人に仮装して町を踊り歩いた。「天保踊り」といわれ、「天保踊図屏風」にも描かれている。 ◆文化財 ◈絵馬堂に、江戸時代の下村家店舗などの絵馬3点がある。 ◈剣鉾1基があり、近代、1875年の正遷宮の際に、拝殿前に飾られていると記されたものとみられている。(『瀧尾修膳(繕)記』)。 ◆雄カツラ かつて、境内に雄カツラの巨木が植えられていた。 ◆一之橋川 境内の南の通りは、泉涌寺へ通じており、かつて歴代の天皇、后妃などの葬列が通ったという。付近に一之橋川が流れ、夢の浮橋(落橋)という橋が架けられており、葬列も渡っていた。 ◆祭礼 神幸祭(9月最終日曜日)は、この地が旧来は藤森神社の氏子地域だったため、現代、1999年頃に始められた。2001年頃から、剣鉾が巡行列に供奉する。鉾差しは東山系を招く。 泉涌寺境内が巡行路に加わり、仏殿前では神仏習合の儀式が執り行われている。 ◆年間行事 藤森祭の神輿渡御(5月5日)、例祭(6月22日)、神幸祭(9月最終日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市文化財ブックス第18集 古建築の装飾』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の地名検証 3』、『剣鉾まつり』、ウェブサイト「『大丸二百五拾年史』・ 渋沢社史データベース-大丸」、『京都のご利益めぐり』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|