|

|

|

| 梅宮大社 (京都市右京区) Umenomiya-taisha Shrine |

|

| 梅宮大社 | 梅宮大社 |

|

|

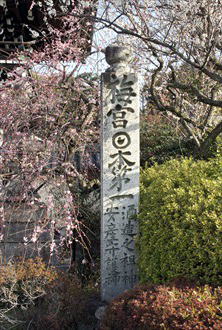

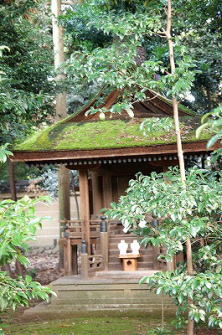

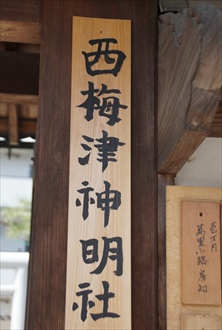

楼門   楼門、ウメ  ウメ  楼門  楼門、酒樽が奉納されている  拝殿  本殿拝所   ウメ  本殿  本殿拝所    末社、右より、天満宮(菅原道真)、春日社(天児屋根命)、厳島社(市杵嶋姫命)、住吉社(表筒男命、底筒男命)、薬師社(大己貴神、少彦名神)、愛宕社(伊弉冉尊)、天皇社(素戔嗚尊)、幸神社(猿田彦神、天宇受売命)  護王社   若宮社、橘諸兄公を祀る  稲荷社  またげ石、玉石二つが細長い石の上に載る。  熊野影向石、「三石」ともいう。 熊野影向石、「三石」ともいう。 猿田彦大神(右)、宇壽女命  お百度石   神苑  神苑  神苑、茶室  神苑、茶室  神苑、「夕(ゆふ)されば門田(かどた)の稲葉(いなば)おとづれて芦のまろやに秋風ぞ吹く」の歌碑、大納言経信(1016-1097)。源師賢の梅津の山荘に招かれた歌会で詠まれた。夕方、家の門前の田の葉に音をたてさせ、芦葺きの山荘に秋風が吹き渡ってきた。  神苑、ツバキ  神苑、サクラ  神苑、サクラ  神苑、ツバキ   【参照】平安時代の梅宮社の復元模型(京都市平安京創生館)、展示模型より  大堰川(桂川)の水   西梅津神明社  西梅津神明社  西梅津神明社、天照大神、豊受大神を祀る。  橋本経亮宅跡の碑  六斎念仏 |

梅宮大社(うめのみや-たいしゃ)は、この地の古社の一つに数えられている。一帯の梅津は、桂川東岸に位置しかつては保津川(桂川)で運ばれた木材の集積地として栄えた。 梅宮大社は「梅宮」とも呼ばれている。古くより橘氏、藤原氏の氏神、守護神として祀られてきた。 祭神は、本殿に酒解神(さかどけのかみ/さかとけのかみ、大山祇神)、その子・酒解子神(さかどけみこのかみ、大山祇、木花咲耶姫)、伊勢渡会(わたらい)より遷されたともいう二神、夫・大若子神(おおわくこのかみ、瓊瓊杵尊)、孫・小若子神(こわくこのかみ、彦火火出見尊)の4座を祀る。 相殿には橘諸兄の孫・橘清友、その子・嘉智子(第52代・嵯峨天皇皇后、壇林皇后)、嵯峨天皇、嵯峨天皇皇子・第54代・仁明(にんみょう)天皇と一族を祀る。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「葛野郡 二十座 大十四座小六座」の「梅宮坐神四社 並名神大、月次新嘗」に比定されている。平安時代後期、1081年、確定した二十二社の制の下八社の一つ。現在は神社本庁に属さない単立神社。旧官幣中社。 酒造、安全、子孫繁栄、嘉智子に因み子授け・安産などの信仰がある。嵯峨天皇が日本三筆の一人であり、橘氏は日本最初の学校を創設したことから、学業成就祈願。仁明天皇は横笛の名手であり、日本初の雅楽を作曲したことから、音楽芸能の神を祀る社としても知られている。音楽成就のお守りが授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、750年頃、県犬養三千代(あがたの-いぬかいの-みちよ、?-733)の創建によるという。また、県犬養三千代、その子・光明皇后(701-760)、その子・乙牟婁女王(おつむろ、760-790)により祀られたともいう。皇后と女王は、奈良の都に遷座し、さらに泉川(木津川)の上流、かせ山(鹿背山?)に遷したともいう。当初は洛隅内頭、その後、相楽郡堤山に遷されたともいう。 また、乙牟婁女王(760-790)は、大山崎・天王山の酒解神社に遷したともいう。 また、平安時代、県犬養三千代の子・橘諸兄(684-757)が創建した井手町(井出庄、綴喜群井出町付近)の井寺(いでら、円堤寺)に、嘉智子(かちこ、786-850)が橘氏の氏神(酒解神ほか三柱)を祀ったことに始まるともいう。 9世紀(801-900)前半、嘉智子により井手から現在地、葛野川(桂川)頭(ほとり)に、橘氏の氏神として遷したともいう。以後、皇室外威神として天皇家により崇敬された。 第54代・仁明天皇(在位833-850)の時、宮人に神託があり、天皇は大社に準じた神社造営を思い立つ。だが、母・嘉智子はこれを認めず、自ら葛野川の現地付近に社地を定めたともいう。 836年、酒解神、大若子神、小若子神は、従五位下を授けられた。 843年、酒解神に従四位下を授けられた。 879年、例祭・梅宮祭が中断する。 第59代・宇多天皇(887-897)の時、祭儀が停滞する。 911年、正三位に神階が進む。 927年、第60代・醍醐天皇の延喜の制で「名神大社」になる。 945年、祭儀が再興される。 994年、朝廷より格別の崇敬を受けた二十社の一つに選ばれた。16番に列せられた。(後の二十二社の制) 摂関時代(10世紀[ 901-1000] 後半)に入り、橘氏に代わり藤原氏が祭祀を行うようになった。 1005年、祭儀は旧儀に復した。 1081年、確定した二十二社の制の下八社の一つ。 平安時代末期、衰微する。 室町時代、1474年、戦乱により焼失する。 江戸時代、1700年、5代将軍・徳川綱吉の命により、本殿、拝殿、楼門など現在の社殿が再建された。 現代、1951年、梅宮大社と改称した。 ◆県 犬養 三千代 飛鳥時代-奈良時代前期の女官・県 犬養 三千代(あがた-の-いぬかい-の-みちよ、?-733)。女性。橘(たちばなの)三千代、県狗養。父・県犬養東人(あずまひと)。当初、第30代・敏達天皇の玄孫・三野(みのの、美努)王の妻になり、681年、牟漏(むろ)女王(藤原房前[ふささき]の室)を産む。683年、軽(かる)皇子(第42代・文武天皇)の乳母になる。684年、橘諸兄(葛城王)、次いで?年、佐為(さい)王(橘佐為)を産む。その後、藤原不比等に接近し、不比等の長女・宮子を子・文武天皇の夫人にする。その後、不比等と再婚した。701年、安宿媛(あすかべひめ、光明子、第45代・聖武天皇皇后)を産んだ。次に多比能(たびの、諸兄の夫人)を産む。708年、元明天皇より橘姓を与えられる。717年、従四位上から従三位、721年、正三位に叙せられる。元明太上天皇の重病のために出家した。『万葉集』巻19に入集。奈良に没した。 藤原氏・橘氏の繁栄のもとを築く。内命婦(うちのみょうぶ)として第40代・天武天皇、第41代・持統天皇、第42代・文武天皇、第43代・元明天皇、第44代・元正天皇の5代に仕え、不比等を助けた。三千代は、不比等の次男・房前(ふささき)に娘・牟漏を嫁がせた。三千代の推挙で一族の県犬養唐(もろこし)の娘・広刀自(ひろとじ)を聖武天皇の夫人とし、さらに娘・光明子を嫁がせた。没後の760年、正一位、大夫人(だいぶにん)の称号を追贈された。法隆寺に橘夫人念持仏を残した。 ◆光明 皇后 飛鳥時代-奈良時代の光明 皇后(こうみょう-こうごう、701-760)。女性。名は安宿媛(あすかべひめ)、法号は光明子、尊号は中台天平応真仁正皇太后(ちゅうだいてんぴょうおうしんにんしょうこうたいこう)。父・藤原不比等(ふじわら-の-ふひと)、母・県犬養三千代(たちばな-の-みちよ)の3女。716年、16歳で首(おびと)皇子(第45代・聖武天皇)妃になる。718年、娘・阿倍内親王(後の第46代・孝謙天皇・第48代・称徳天皇)を産む。724年、聖武天皇の即位により夫人になる。727年、某王(基王とも)を産み、皇太子に立てた。728年、某王が夭逝する。聖武天皇のもう一人の夫人・県犬養広刀自に安積(あさか)親王が誕生し、藤原氏は安宿媛の立后を画策した。729年、藤原氏による長屋王打倒の長屋王の変後、障害を除き臣下から初めて皇后になる。「しりへ(後)の政」を行う。父より財、邸宅を継ぎ、邸内に皇后宮職(こうごうぐうしき)を設置く。730年、仏教を尊び、悲田院、施薬院を設立し、病人・孤児を救済した。国分寺、国分尼寺、東大寺の創建を天皇に勧めた。749年、娘の第46代・孝謙天皇の即位に伴い皇太后になる。皇后宮職を拡充し、紫微中台(しびちゅうだい)を設置した。甥・藤原仲麻呂を長官に任じ国政を掌握した。754年、大仏殿前で聖武天皇、孝謙天皇と共に唐僧鑑真より受戒した。756年、聖武天皇没後に、遺愛品を東大寺大仏に献じ、正倉院宝物の起源になる。正倉院に王羲之の書『楽毅(がっき)論』の書写がある。60歳。 藤原氏の勢力拡大に寄与した。 陵は佐保山東陵(さほやまのひがしのみささぎ)(奈良市)になる。 ◆藤原 乙牟漏 奈良時代の皇妃・藤原 乙牟漏(ふじわら-の-おつむろ/おとむろ、760-790)。女性。諡号は天之高藤広宗照姫之尊(あめのたかふじひろむねてらすひめのみこと)。父・藤原式家の藤原良継、母・阿倍粳蟲(あべ-の-ぬかむし)の娘・尚侍兼尚蔵・阿倍古美奈(こみな)。山部親王(後の第50代・桓武天皇)の許に皇太子妃として入内し、774年、小殿(あて)親王(安殿親王、後の第51代・平城天皇)を産んだ。781年、桓武天皇が即位し、正三位に叙され、783年、第50代・桓武天皇即位により夫人(ぶじん)、皇后に立てられる。784年、長岡京遷都に際して、奈良・春日大社(現在の大原野神社)を勧請した。785年、安殿親王が立太子される。786年、神野(かみの、賀美野)親王(後の第52代・嵯峨天皇)を産む。789年、高志内親王(第53代・淳和天皇皇后)を産む。790年、長岡京で没した。31歳。高畠陵(長岡山陵、向日市)に葬られた。 その死は、桓武天皇が平安京遷都を決めた動機の一つという。806年、平城天皇即位により皇太后、823年、仁明天皇即位により太皇太后を追贈される。 ◆橘 嘉智子 奈良時代-平安時代前期の女性・橘 嘉智子(たちばな-の-かちこ、786-850)。女性。檀林皇后(だんりんこうごう)。京都の生まれ。父・贈太政大臣・橘清友(たちばな-の-きよとも)、母・贈正一位田氏。美貌の人だったという。809年、第52代・嵯峨天皇の親王時代に妃になる。?年、業良(なりよし)親王、809年、正子(まさこ)内親王(第53代・淳和天皇皇后)、810年、正良(まさら)親王(第54代・仁明天皇)を産む。815年、嵯峨天皇の皇后になる。817年、秀良(ひでなが)親王を産む。823年、嵯峨天皇は譲位し、仁明天皇が即位した。皇太后になり冷然院(冷泉院)、嵯峨院に住む。836年頃、仏教を深く信仰し、唐の禅僧・義空(ぎくう)を招き、禅院檀林寺を創建した。日本で禅が唱えられた初めという。檀林皇后とも呼ばれた。842年、嵯峨天皇の死後、太皇太后になる。伴健岑(とも-の-こわみね)、橘逸勢(たちばな-の-はやなり)らが謀反を企てたとして流罪になり、仁明天皇の皇太子・恒貞(つねさだ)親王が廃された。藤原良房の陰謀とされ、事件後、良房の甥・道康(みちやす)親王が皇太子になる。この承和(じょうわ)の変に嘉智子も関わったという。844年-847年頃、兄・橘氏公(うじきみ)とともに、橘氏の教育のために学館院を設立した。 橘氏としては最初で最後の皇后になり、皇太后、太皇太后として勢威を振るう。仏教を深く信仰し、唐の五台山に僧慧萼(えがく)を遣わし仏具の宝幡(ほうばん)、繍文袈裟(しゅうもんげさ)などを寄進したという。梅宮大社を井手より遷し、橘家の氏神として祀ったという。 嵯峨院で亡くなる。65歳。遺言により薄葬とされた。深谷山陵(嵯峨陵)(右京区)に葬られた。 ◆橋本 経亮 江戸時代中期-後期の梅宮社の神官・国学者・橋本 経亮(はしもと-つねあきら/つねすけ、1755-1805)。男性。本姓は橘、号は橘窓、梅窓。通称は肥後守。京都の生まれ。父・梅宮大社神官・橘昆経。梅宮社の社家の生まれ。梅宮社の正禰宜、宮中の非蔵人になる。師・高橋図南(となん)のもとで有職故実を、上田秋成らに和歌を学ぶ。随筆集『梅窓自語』9巻、『梅窓筆記』など。51歳。 小沢芦庵、伴蒿蹊、岩垣彦明、香川景柄(かげもと)、柴野栗山、本居宣長らと親交があった。梅宮大社参道脇に橋本経亮宅跡の碑が立つ。墓は梅宮大社の西(梅津罧原町)にある。 ◆建築 本殿、拝殿、楼門、若宮社、護王社は府指定文化財になっている。 「本殿」は江戸時代後期、1822年に建てられた。三間社、流造、檜皮葺。 ◆庭園 境内には大堰川(桂川)の水が引かれ、回遊式神苑の東神苑、北神苑、西神苑がある。作庭時期については不明、江戸時代には現在の形になったという。 東神苑の「咲耶池(さくやいけ)」には、杜若、花菖蒲、霧島躑躅、北神苑には、紅玉池の周りに花菖蒲、八重桜、平戸躑躅、紫陽花が植えられている。 西神苑には梅林(2月中旬-3月下旬)、ラッパ水仙などが植えられている。 江戸時代中頃に本居宣長が、梅宮に梅を献木し、「よそ目にも その神垣とみゆるまで うえばや梅を千本八千本」と詠んだ。梅は神苑に35種、550本が植栽されている。梅は「産め」に通じるとされ、園に多く植えられたともいう。 椿は神苑全体に50種類ある。神苑にアカマツも植えられている。 ◆茶室 東神苑の咲耶池には、島に茶席「池中亭」(1851)があり、「芦のまろ屋」とも呼ばれている。 平安時代の百人一首、「ゆうされば かどたのいなば おとずれて あしのまろやに 秋風ぞふく」(大納言・源経信)。 ◆酒造神 祭神の酒解神は、初めて酒を作って神々に献じた酒造の祖神になる。その子・酒解子神は、大若子神と一夜の契りにより、小若子神を産んだ。 酒解子神は歓喜し、狭名田(さなだ)の稲米により天甜酒(あめのうまざけ)を造り飲んだことから、安産と造酒の神として古くから知られていた。 ◆子授け神・またげ石 伝承がある。酒解子神は大若子神と結婚すると一夜にして懐妊する。だが、大若子がこれを疑う。酒解子神は砂の上に室屋を建て、自身の貞節を天地神明に誓い、中に入り火を放った。その炎の中で小若子神を安産したという。 嘉智子は子どもに恵まれなかった。この言い伝えにより当社に祈願した。当社の砂を産屋の褥(しとね)に敷きつめたところ、後の第54代・仁明天皇を産むことができた。また、懐妊した時、当社殿の砂を床下に敷いて安産だったことから、以後、子授け・安産の守護神として知られるようになったともいう。 本殿東に「またげ石」といわれる2個の丸い石(玉石)が細長い石の上に載る。嘉智子が石を跨ぐと子を授かったという。以来、血脈相続の石として信仰されてきた。不妊の女性が石を跨ぐと懐妊するともいう。祈祷後、夫、妻が3度石を跨ぐと子宝に恵まれるという。 産砂など子授かりの風習がある。安産のお守りの中には産砂が入っており、出産に際して床の下に敷く。また、白砂を帯襟におびる。 ◆三石 本殿西の「三石(みつ-いし)」は、影向石(ようごう-せき)ともいわれる。紀州熊野より3羽の鳥が飛んできて石になったという。 ◆梅宮祭 「梅宮祭」は平安時代初期(834-854)に始められたとみられる。安産の信仰を集め、かつて旧4月と旧11月酉日に行われていた。 山人は庭燎(かがり火)を焚き、倭舞の舞い、稚児舞、走馬もあった。橘氏五位の者が奉幣師とした。後に同氏衰微により藤原氏長者が代わり、是定(ぜじょう、叙位の時、氏長者に代わり氏人の叙爵を申請する他氏の人)となり、幣帛、神馬を献じた。 その後、祭りの中断と復興があった。嘉智子(786-850)により現在地に遷座された際に、盛大な祭儀が行われ、神前で初めて雅楽が奉納された。以来、梅宮祭は旧4月上旬の酉の日に行われ、雅楽祭の名を高めたという。 第54代・仁明天皇により、承和年間(834-848)に、祭りは「名神祭」という国の主要な神祭の中に加えられた。現在は5月3日に神幸祭が執り行われている。 ◆樹木・花暦 アカマツ、クロガネモチ、ゴヨウマツがある。 カキツバタ・キリシマツツジ・ハナショウブ・ヒラドツツジ(3-5月)、アジサイ(6-8月)、紅葉(11月)、ウメ(2月)。 ◆年間行事 甘酒祭(2月11日)、梅産祭(うめうめさい、子授け、安産、諸産業繁栄祈願、梅ジュースの接待)(3月第1日曜日)、献酒報告祭(4月中酉日)、桜祭(4月第3日曜日)、例大祭神幸祭(5月3日)、壇林皇后祭(6月第3日曜日)、夏越大祓式(6月30日)、嵯峨天皇祭(8月最終日曜日)、護王社例祭(12月19日)、年越の大祓・除夜式(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『井手町の古代・中世・近世』、『井手町の近代Ⅰと文化財』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都のご利益手帖』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 京都を歩く 18 桂・松尾』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|