|

|

|

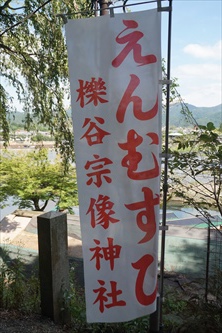

| 櫟谷宗像神社 (京都市西京区) Ichitani-munakata-jinja Shrine |

|

| 櫟谷宗像神社 | 櫟谷宗像神社 |

|

|

手水舎  手水舎  拝所、本殿  本殿  本殿  櫟谷大神  宗像大神       八朔祭、女神輿やまぶき会(9月第一日曜日)  境内から見える景観  【参照】「大井川しぐるる秋の櫟谷 山や嵐の色をかすらむ」、藤原為家  【参照】駒留橋  【参照】駒留橋  【参照】「桓武天皇勅営角倉址・了以翁邸址・平安初期鋳銭司旧址」(嵯峨天竜寺角倉町) |

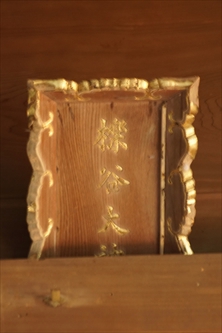

嵐山・桂川の畔、岩田山中腹に櫟谷宗像神社(いちいたに-むなかた-じんじゃ)はある。松尾大社の摂社になる。古くより松尾大社の末社であり、秦氏が祭祀に関わったという。 かつて「櫟谷神社」、古くは「嵐山弁財天」、いまも「嵐山の弁財天さん」と呼ばれている。 櫟谷とは、嵐山南の崖下を流れる小川の谷の名称であり、江戸時代初期まで呼称されていた。 祭神は、奥津島姫命(おきつしまひめのみこと)、宗像大神(市杵島姫命、いちきしまひめみこと)。櫟谷明神(いちいたにみょうじん)も祀るともいう。 福徳蓄財、金運、財運向上、技芸向上、知恵増進、縁結び、水難除けの神としても知られている。 ◆歴史年表 奈良時代、大宝年間(701-704)/701年頃/668年、創建されたともいう。筑紫の宗像より勧請したという。 平安時代、848年、無位より従五位下に神階が進む。(『続日本後紀』) 868年、正五位下の神階を授けられる。(『日本三代実録』) 870年、葛野の鋳銭所で新銭を鋳造し、奉納された。(『日本三代実録』)。平安時代には、新しい鋳銭を造る度に、必ず当社に奉納する慣わしがあり、福徳財宝の神として信仰を集めた。 鎌倉時代、1241年、焼失した。(『百錬抄』) 1244年、松尾山が山崩れし、大井河が塞がる。宗像社の鏡石が崩れ落ちている。(『百錬抄』) 近代、1877年以後、松尾大社の摂社になる。 ◆祭神 櫟谷と宗像の二社は、かつては独立していた。現在は合祀され同じ社殿に祀られている。 櫟谷神社の祭神は奥津島姫命、宗像神社は田心姫命(たごりひめのみこと)ともされ、それぞれ海の神、水の神であり、ともに福岡宗像神社の祭神だった。 ◆松尾三神・松尾七社 かつては、「松尾三神」(ほかに、松尾大社、月読神社)の一つとされた。 また、「松尾七社」の一つとされた。七社は、松尾大社と摂末社の四大神、衣手、三宮、宗像、櫟谷、月読(月読尊)になる。 現在は松尾大社の摂社であり、松尾大社の神幸祭、還幸祭には2社(櫟谷、宗像)として御旅所に滞在する。 ◆建築 「本殿」の造営年代は不明。流造、銅板葺。 ◆神像 「女神像」がある。平安時代後期、1143年に造立されたという。 ◆文化財 境内の手水鉢は、江戸時代前期、1643年の寄進による。角倉了以の孫・吉田厳昭による。 ◆鋳銭所 平安時代前期、870年、葛野の鋳銭所で新銭を鋳造し奉納された。(『日本三代実録』)。平安時代には、新しい鋳銭を造る度に、必ず当社に奉納する慣わしがあった。福徳財宝の神として信仰を集めていた。 現在、社の対岸(嵯峨天竜寺角倉町)に、「桓武天皇勅営角倉址・了以翁邸址・平安初期鋳銭司旧址」の碑が立つ。 ◆駒留橋 参道の石段下に駒留橋が架かる。かつて神職が神馬を繋いだ橋という。 ◆年間行事 八朔祭(女神輿やまぶき会)(9月第1日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の古代社寺 京都の式内社と古代寺院』、『松尾大社』、『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『洛西探訪』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都ご利益徹底ガイド』  |

|

|

| |

|