|

|

|

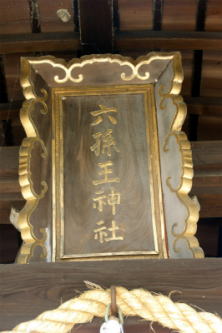

| 六孫王神社 (京都市南区) Rokusonno-jinja Shrine |

|

| 六孫王神社 | 六孫王神社 |

|

|

恋(鯉)のかけ橋ともいわれ、良縁のご利益があるという。  西八条の池(龍神池)  唐門(市指定文化財)  唐門  本殿   本殿脇の相殿  神馬     弁天堂(誕生水弁財天)  弁天堂  弁天堂  弁天堂、扁額「誕生水弁財天」  弁天堂  弁天堂  睦弥稲荷神社  睦弥稲荷神社  「誕生水社」    地蔵尊、大日如来  鯉魚塚  サクラ     御衣黄桜  普賢象桜  |

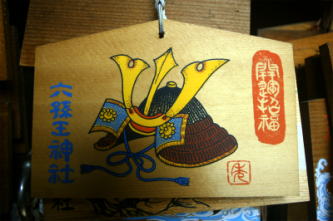

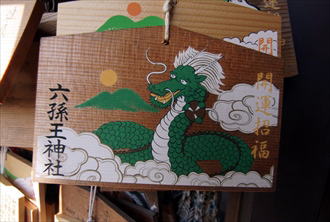

東海道新幹線の高架南にある六孫王神社(ろくそんのう-じんじゃ)は、「六孫さん」とも呼ばれている。 六孫王とは、祭神の源経基(みなものと-の-つねもと)に由来する。平安時代、第56代・清和天皇の第6皇子・貞純(さだずみ)親王の第1子源経基が、6番目の孫であり六孫王と呼ばれるようになった。 祭神は本殿に源経基(六孫王大神)、相殿に天照大神、源氏の氏神・八幡大神。旧村社。 京都十六社朱印めぐりの一つ。源氏三神社(ほかに摂津・多田神社、河内・壺井八幡宮)の一つ。 出世開運・家運隆昌の守護神、無病息災、子孫繁栄、幼児守護・健育守護・智育守護、家神使が鯉であることから恋に掛けて良縁祈願、恋愛成就などの信仰がある。授与品は、ゑんむすび鯉守り、出世守り、昇龍守りなど。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、この地には貞純親王、源経基父子の邸宅「桃園邸」があったという。(『孫王神社由緒略記』)。異説もある。 961年/応和年間(961-963)/10世紀(901-1000)中期、経基没後、その子・満仲は、霊廟を建立し、「六孫王神祠」「六の宮」「八条御所」とも称された。また、満仲は社殿を建立したという。(『六孫王神社由緒略記』)。その後、荒廃したという。 鎌倉時代、1222年、3代将軍・源実朝の妻・西八条禅尼(信子)は、境内北の西八条邸内に、亡夫の菩提を弔うために遍照心院万祥山大通寺(大通寺、後に南区に移転)を建てた。当社は寺の鎮守社になる。以後、源氏ゆかりの神社として武家の信仰を集める。 室町時代、1398年、焼失している。 3代将軍・足利義満(1358-1408)により再建される。(『六孫王神社由緒略記』) 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失、以後、荒廃する。(『六孫王神社由緒略記』) 江戸時代、1701年、再建が始まる。(「京都御役所向大概覚書」)。正一位の神階、権現号を授かる。 1702年、当社の北隣にあった大通寺の南谷照什(なんこく-しょうじゅう)が、水戸光圀を動かし幕府に請う。清和源氏宗家を自任した徳川将軍家の援助を得て本殿などを再建した。当社はその鎮守社として、現在の社殿を整えた。この「元禄の再興」で、松平紀伊守が与力奉行として造営に関わる。幕府の手厚い庇護に対し、社僧は年に3度(正月、5月、9月)、江戸に赴き祈祷御礼を献上した。(「京都御役所向大概覚書」)。大通寺は、三河源氏の血を引く徳川家の庇護を受け、広大な境内を有していた。 1707年、神輿一式、御旅所(八条村旅所など)、楽器が整えられる。(「京都御役所向大概覚書」)。宝永期の再興以後、祭礼は「宝永祭」と呼ばれた。 1780年、『都名所図会』に境内が描かれている。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、当社は大通寺より分れ、その後の上知令により衰微した。(府庁文書「古社寺取調書」) 1886年、内務省下賜金、源氏華族、信徒の勧進を元に神殿などの修理を行う。 1912年、大通寺境内への国鉄線路敷設工事にともない、寺は現在地(南区西九条)に移転した。その後、当社のみが残される。 現代、1964年、新幹線敷設工事にともない、境内はさらに縮小された。 ◆源 経基 平安時代中期の武将・源 経基(みなもと-の -つねもと、?-961)。男性。父・第56代・清和天皇第6皇子・貞純(さだずみ)親王の第1子に生まれたため、六孫王と呼ばれた。第57代・陽成天皇王子・元平親王説もある。938年、武蔵介として土豪・武蔵武芝と争う。平将門の仲裁が入るが、将門らに討たれるとして京都へ逃れる。935年、将門の乱を鎮圧する征東軍に加わる。939年、藤原純友の乱の追捕次官として鎮定した。大宰権少弐で警固使になり、豊後国の賊徒首領・桑原生行を捕えた。武勲により、961年、臣籍降下して源氏姓になり、清和源氏の祖になる。また、この地に邸を構えた。 六孫王神社本殿背後の石の基壇が神廟といわれ、遺骸を納めた場所とされる。境内北の弁天堂内には、「六孫王誕生水(満仲の誕生水)」「児ノ水」がある。 ◆西八条 禅尼 鎌倉時代前期-中期の西八条 禅尼(しはちじょう-ぜんに、1193-1274)。女性。信子。本覚尼。父・公家・坊門信清。幕府と朝廷の融和策として、1204年、13歳で3代将軍・源実朝の御台所として鎌倉に下向した。子はなかった。1219年、実朝が鶴岡八幡宮で甥の別当・公暁に「仇討」として殺害される。その公暁も当日暗殺された。翌日、28歳で真空を師として寿福寺で出家した。京都に住み、本覚尼とも呼ばれる。1221年、承久の乱で、後鳥羽上皇方に与した兄・坊門忠信の助命を、政子に乞い聞き入れられる。1222年、亡夫菩提のために遍照心院万祥山大通寺を建てる。82歳。 ◆ご神体 祭神のご神体は六孫王の絵像という。 ◆弁天堂 弁天堂(誕生水弁財天)には、琵琶湖の竹生島より弁財天を勧請した。商売繁盛、病平癒の信仰がある。6月13日に開帳される。 ◆建築 本殿、拝殿、唐門、回廊などがあり、いずれも京都市有形文化に指定されている。 ◈ 唐門は、江戸時代前期、1702年に建立された。 ◆墓 本殿の西、背後の石の基壇が神廟といわれている。源経基の遺骸を納めた場所という。切石が3段の階段状(ピラミッド状)に積まれている。基層幅2.4m、高さ1.7m。 経基は、境内にある西八条の池(龍神池)で龍になり、子孫繁栄を祈念すると遺して亡くなったという。 ◆名水 境内北の弁天堂内には、「六孫王誕生水(満仲の誕生水)」、「児ノ水」があり、産湯に使用したという。名水「京都七つ井」の一つとされている。 ◆サクラ サクラの名所としても知られている。4月中旬に開花する御衣黄桜(ウコンとも)は、八重桜で、花弁が薄緑色をした珍しい品種になる。天皇即位の衣装の色から名付けられた。 雌蕊が象の鼻のようであることから名付けられた普賢象桜もある。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆年間行事 元旦祭(1月1日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、成人式・とんど祭(1月15日)、節分祭(2月3・4日)、初午祭(2月初午)、祖霊祭(3月春分)、源氏祭(4月第2日曜日)、源氏祭(5月5日)、弁財天御開帳祭(6月13日)、夏越祓祭(6月30日)、祖霊祭(9秋分)、宵宮・宝永祭(例祭)・神幸祭(例祭「宝永祭」では、神輿は御旅所のある大通寺まで巡行する。直衣姿の少年は金幣鉾盾を持ち、四匹の鬼、青龍、白虎、朱雀、玄武が四方を祓い清めながら先導する。寺での般若心境読経による鎮魂の後、還幸する。)(10月9日-10日)火焚祭(11月第3日曜日)、除夜祭(12月31日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『洛中洛外』、『京都古社寺辞典』、『平安京散策』、『京都府の歴史散歩 中』、『京に燃えた女』、『京都大事典』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京のしあわせめぐり55』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 京都を歩く 7 東寺周辺』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|