|

|

|

| 猿田彦神社 (山ノ内庚申) (京都市右京区) Sarutahiko-jinja Shrine |

|

| 猿田彦神社 | 猿田彦神社 |

|

|

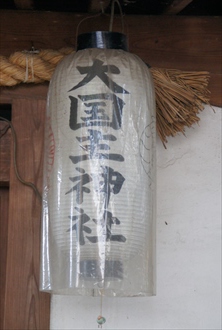

拝殿  拝所  拝所  本殿  本殿、庚申猿   三猿の絵馬  大国主神社  大黒尊天 |

猿田彦神社(さるたひこ-じんじゃ)は三条通に面して建つ。山ノ内庚申(やまのうち-こうしん、山之内庚申)とも呼ばれ、京洛三庚申(ほかに、八坂の庚申堂、粟田口庚申堂[尊勝院])の一つに数えられる。山王神社の御旅所になる。 祭神は猿田彦大神(さるたひこのかみ)、境内社の大国主神社に大国主命(おおくにぬしのみこと)、秋葉社に火伏せの神の秋葉大明神(あきばだいみょうじん)、稲荷社に稲荷大神を祀る。 開運除災、除病招福、諸芸上達、交通安全などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、辻に立つ道祖神として信仰されていた。かつて、西の安井村松本領に社殿があり、愛宕参りの参詣者は当社で滝に打たれ身を清めて参詣していたという。(社伝) 平安時代、最澄(767-822)が坐禅のための霊窟を求め、探していた。この時、猿田彦大神が現れ、この地を示したことから、坐禅石の傍らに猿田彦大神を祀ったことに始まるともいう。 鎌倉時代、第88代・後嵯峨天皇(在位:1242-1246)の行幸の際に、猿田彦大神が道案内をしたため、天皇が社殿を建立したという。 近代、1885年、社殿が安井より現在地に移された。 現代、1980年、庚申の年に神殿を修復する。 ◆庚申祭り 庚申祭は、平安時代、十干十二支の庚申(かのえさる)の日に祀られた。江戸時代、庚申待、庚申講と呼ばれる。里人が集い猿田彦大神、青面金剛の軸を掛け、七種の供物を捧げて夜を明かし、萬福招来を祈願していたという。 現在、60日に1回の庚申日に祭祀は続けられている。新年初めの庚申日には、除災招福を祈願する参詣者も多い。青面金剛、猿田彦大神、神猿の軸が掛けられる。盗難除けの左ないの縄、中風・神経痛封じのコンニャク祈祷、護摩が焚かれる。 ◆愛宕神社 当社と愛宕神社には関連があったという。かつて安井村松本領に社殿があった際に、愛宕参りの参詣者は、当社で滝に打たれ身を清めた後に参詣したという。 近代、現在地に社殿が移築された際に、行場の名残の大小無数の石も移された。これらは現在、境内の北に置かれている。1980年、60年毎の庚申の年に神殿修復が行われた。その際に、礎石に使用されていた石が見つかっている。かつての道標であり、「南無観世音菩薩 あたごへ二里半」などと刻まれていた。 ◆文化財 ◈江戸時代後期、1841年作の「庚申講御軸」、「庚申清面金剛御姿絵図」。 ◈近代、1923年に奉納の日本画家・山口玲煕(1894-1979 )筆「神猿の図」。 ◈鳥居社額「猿田彦大神」は二見(宇治土公)定津(1783-1822)神主筆による。 ◆授与品 「布神猿(くくり猿)」は、手芸上達の祈願に奉納する。これを腰、財布に付けて除難招福する。 「盗難除け左縄」は、玄関、勝手口、戸窓、金庫などに吊るし守護祈願する。 中風、神経痛、腰痛、病気封じの「コンニャク」は、氏名、年齢を書き、祈祷後持ち帰る。古くは藁縄を通していた。コンニャクは神棚に飾り願掛けする。かつて、就寝枕上に吊り下げていた。 ◆男岩・女岩 境内に男岩・女岩があり、かつては神前両側にあった。両岩を撫で祈願を込めると、縁結び、安産子授けが成就するという。 ◆クスノキ 境内に植えられているご神木の庚申楠といわれる大クスは、「右京区民の誇りの木」に指定されている。高さ20m、幹回り3.6m、樹齢700年以上という。 ◆年間行事 例祭(10月第3日曜日)。庚申祭(年6回の庚申日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 猿田彦神社説明板、『京都大事典』、『京都市の地名』、『京都のご利益手帖』、『京の福神めぐり』  |

|

|

|

秋葉大明神 |

稲荷神社 |

|

手水舎 |

右より役行者、聖観世音菩薩、不動明王、延命地蔵菩薩、延命地蔵大菩薩。 |

道標 |

ご神木の大クス「庚申楠」 |

|

|

| |

|