|

|

|

| 西方寺 (宇治市) Saiho-ji Temple |

|

| 西方寺 | 西方寺 |

|

|

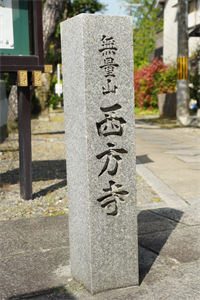

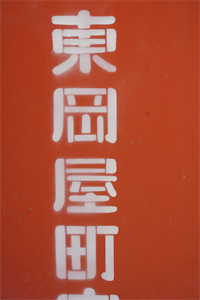

参道  「無量山西方寺」の石標  「弥陀次郎西方寺」の寺号石標  「二子塚古墳」の石標  山門  本堂  本堂、「無量山西方寺」の山号寺号扁額   十三重塔  「南無阿弥陀仏」の円塔   サクラ   書院  庭園  庭園  庭園、横穴式石室から移された石  庭園  庭園  近衛兼経の墓  近衛兼経の墓  二子塚古墳の墳墓  付近の地名「東岡屋町」 |

二子塚古墳の東端に西方寺(さいほう-じ)はある。現在は、境内参道を分断して京阪宇治線が通じている。弥陀次郎の伝承に由来し、「みだじろうさんのお寺」とも呼ばれた。かつて、広大な境内を有したという。山号は無量山という。 浄土宗、知恩院末、本尊は阿弥陀如来を安置している。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、治承年間(1177-1181)、天台宗・常照(じょうしょう)阿闍梨の頃、久世郡東一口(ひがし-いもあらい、現・久御山町)の漁夫・浮田水次郎が、水中から阿弥陀如来像を拾得した。西方寺に帰依し、弥陀次郎と呼ばれたという。 鎌倉時代、1222年、旧11月、常照阿闍梨、弥陀次郎がともに亡くなったという。 江戸時代、寛永年間(1624-1644)、浄土宗の僧・梅誉紅岸により再興された。 近代、1879年、1月、念仏寺を合併した。 現代、昭和期(1926-1989)中期まで、近衛家と関りが深かった。 ◆常照 阿闍梨 平安時代後期の天台宗の僧・常照 阿闍梨(じょうしょう-あじゃり、?-1222)。詳細不明。願い出て、西方寺に漁師・弥陀次郎が水中より引き揚げた阿弥陀仏像を本尊として遷したという。 ◆弥陀 次郎 平安時代後期-鎌倉時代前期の伝説的な漁師・弥陀次郎(みだじろう、?-1222)。詳細不明。男性。浮田水治郎、悪次郎。粟生(あお)・光明寺(長岡京市)の釈迦如来の化身である托鉢僧の左頬に焼け火箸をあて、その後、改心したという。1192年、淀川の神の木淵(伏見区淀町付近)から十一面観世音菩薩を引き揚げ、小堂に安置したという。観音堂(本堂)の始まりになる。 ◆近衛 兼経 鎌倉時代前期-中期の公卿・近衛 兼経(このえ-かねつね、1210-1259)。男性。号は岡屋、岡屋関白殿。父・摂政・関白家実、母・源雅頼(実は藤原季定)の娘の3男。1222年、元服し禁色昇殿を許され、正五位下侍従として出仕した。中納言、大納言、内大臣、1227年、右大臣を経て、1235年、左大臣になる。九条道家は近衛家との融和のため、1237年、道家の娘・仁子を兼経の妻とし摂政を譲る。氏長者になる。1240年、太政大臣になった。1242年、兼経は関白になる。第88代・後嵯峨天皇の即位により関白を辞した。1246年、前将軍・九条頼経の陰謀発覚により九条家が失脚し、1247年、再び摂政になる。1252年、摂政を弟・兼平に譲り、鷹司第・財産を分与した。その子孫は鷹司家になる。晩年、宇治の岡屋殿に住む。日記『岡屋関白記』。50歳。 従一位。近衛・九条両家の不和を解消した。近衛家4代になる。 ◆近衛 信尋 安土・桃山時代-江戸時代前期の公卿・近衛 信尋(このえ-のぶひろ、1599-1649)。男性。雅名は桐、石白、号は本源自性院(ほんげんじしょういん)、法号は応山。父・第107代・後陽成天皇、母・中和門院(前子[さきこ])(近衛前久[さきひさ]の娘)の第4皇子(二宮)。弟・第108代・後水尾天皇。1605年、勅命により関白・近衛信尹(のぶただ)の養嗣子になり元服した。1606年、従三位、1612年、内大臣、1614年、右大臣、1620年、左大臣に転任した。1623年、関白になる。1629年、関白、左大臣を辞した。1645年、出家する。日記『本源自性院記』。51歳。 沢庵宗彭、一絲文守、金森宗和、松花堂昭乗らと交流した。書は養父・信尹の三藐院(さんみゃくいん)流、茶は古田織部に学び、連歌も優れた。吉野大夫をめぐり佐野紹益と競った。 墓は大徳寺・総見院(北区)にある。近衛家18代になる。 ◆近衛 家煕 江戸時代前期-中期の公卿・近衛 家煕(このえ-いえひろ、1667-1736)。男性。号は予楽院(よらくいん)、吾楽軒(がらくけん)、昭々堂主人、虚舟(子)、物外楼主人、青々林など。京都の生まれ。父・関白太政大臣・基煕(もとひろ)、母・常子内親王(第109代・後水尾天皇の皇女)。1673年、元服、1676年、権中納言、1693年、右大臣、1704年、左大臣、1707年、関白、氏長者になる。1709年、摂政、1710年、太政大臣になる。1725年、准三宮に至る。出家し法名を真覚とし、予楽院と号した。その後、河原二条に居を移し、『唐六典』の校訂に力を注ぐ。自筆日記『家煕公記』、楷書『秋声賦』、写生画集「花木真写」など。70歳。 近衛家21代当主。従一位。学問を好み、博学多識、有職故実に通じ、詩歌、画に秀で、能書家であり藤原行成の書風に傾倒し大成した。茶の湯は独自の宮廷茶の湯を確立し、自作の茶道具(茶碗・茶杓)などがある。ほか、立花、香など諸芸に通じた。侍医・山科道安が家煕の言行を集録した『槐記(かいき)』(11巻)がある。◆梅誉 紅岸 江戸時代前期の浄土宗の僧・梅誉 紅岸(?-?)。詳細不明。男性。寛永年間(1624-1644)、宇治の西方寺を再興する。 ◆本尊など ◈本尊の「阿弥陀三尊像」がある。善光寺形如来になる。漁夫・浮田水次郎(弥陀次郎)が、淀川の水中より、一光三尊阿弥陀仏の霊像を感得したものという。金銅製。 ◈「常照阿闍梨上人坐像」は、本堂左脇壇厨子内にある。 ◈「弥陀次郎坐像」は本堂左脇壇厨子内にある。室町時代作という。 ◈「阿弥陀如来坐像」は付近の廃寺から遷されたという。室町時代作。 ◈本堂、右の脇壇厨子内に、近衛家代々の位牌が祀られ、関白・近江兼経のものもある。 ◆庭園 境内の本堂裏、書院前に庭園がある。庭は、隣接する二子塚古墳の墳丘の傾斜を利用している。枯山水式庭園であり、石などを配している。カエデ、サツキなどの植栽がある。中央付近の石橋背後の巨石は、古墳より移されたという。 近代、1914年-1915年に、京阪宇治線の建設に伴い、土取りにより二子塚古墳の後円部・石室が破壊され、前方部と周円の一部のみが残った。1915年に発掘調査が行われた。近畿の大型前方後円墳としては、最古段階の横穴式石室を持っていた。この時、工事の際に出土した石室に使われていた巨石(天井石か奥壁の石)などが、西方寺の庭石として移されている。 ◆文化財 ◈『弥陀次郎本尊縁起(西方寺阿弥陀如来縁起)』は書・近衛信尋(1599-1649)書による。 ◈「観音名号」は、書・近衛家熈(1667-1736)による。 ◆弥陀次郎伝承 かつて、淀の一口(いもあらい)に浮田水次郎(?-1222)という漁師がいた。常々悪行を重ね、悪次郎と呼ばれた。 ある時、悪次郎宅に托鉢の僧が門付けに立ち、悪次郎は意もなく追い返した。僧はそれ以後、毎日のように悪次郎宅を訪れる。 ある日、魚を焼いていた悪次郎を僧が訪ねた。業をにやした悪次郎は、真っ赤に焼けた焼き串を僧の顔に当てたという。僧は驚く様も見せず黙って立ち去る。 悪次郎は不思議に思い、僧の後を付けると、僧は粟生野(あおの、長岡京市)の光明寺の堂に入っていった。悪次郎が堂内を覗くと誰もおらず、さらによく見ると、仏の頬に火傷の痕があり血が滲み出ていた。僧とは仏の化身だった。 以来、悪次郎は、自らの愚かさに目覚め改心し、念仏を唱え善行を重ねた。ある夜、夢枕に一人の僧が立ち、「淀の川に網を入れよ」と夢告する。翌日、お告げのあった場所に網を入れると、水中から金色まばゆい一光三尊阿弥陀仏像が引き揚げられた。悪次郎は、阿弥陀仏を念じ仏とした。以前にも増して精進し念仏に励み、人々は「弥陀次郎」と呼び慕ったという。 話を伝え聞いた宇治の岡屋郷・西方寺の天台宗の僧・常照阿闍梨は、願い出て阿弥陀像は西方寺の本尊として迎えられた。その後、弥陀次郎と上人は常行念仏に励み、鎌倉時代前期、1222年旧11月11日の同刻に共に極楽往生を遂げたという。以来、寺は「弥陀次郎」と呼ばれたという。(『西方寺本尊縁起』) また、巨椋池の東端にある西方寺の地に閑居し、現在の弥陀次郎川を開鑿したという。弥陀次郎川は、境内の北を流れている。源流は宇治市五ヶ庄西端の高峰山東麓にあり西流し、京都市伏見区桃山大島地先で淀川(宇治川)に合流する。 なお、弥陀次郎の同様な伝承は、江戸時代に流布した。安養寺・巨椋池ほか、光明寺(長岡京市)、宇治川・淀川にもある。西方寺(宇治市五ヶ庄)の本尊・阿弥陀如来像、阿弥陀寺(京都市伏見区淀水垂)にも同様の話が伝わる。『弥陀次郎縁起』は、淀魚の市(鎌倉時代前期より淀津に存在した魚介類専門の市場)の住民が、一口(いもあらい)に移った後、江戸時代前期、1623年の淀城築城後に作られたともいう。 ◆岡屋郷・近衛家 寺のある一帯は岡屋、岡屋郷と呼ばれている。中世(鎌倉時代-室町時代)以来、近衛家の所領になった。公卿・近衛兼経(このえ-かねつね、1210-1259)は、この地に別荘(別業)があり、兼経の号は岡屋、岡屋関白殿と呼ばれた。 この地で、『岡屋関白記 (おかのやかんぱくき)』を記している。岡屋殿に由来する。『岡屋兼経公記』『岡屋殿御記(おかのやど-の-ぎょき)』とも呼ばれた。 鎌倉時代前期、1222年から鎌倉時代中期、1251年までの一部が現存し、陽明文庫に自筆本1軸(建長元年巻)、ほか古写本6軸がある。公家の行事等を簡略に記し、当時の公家の生活を知ることができる。鎌倉時代の貴重な史料とされている。 西方寺と近衛家の関係は不明という。現代、昭和期(1926-1989)中期まで、寺は近衛家と関りが深かったという。西方寺には兼経の墓がある。本堂に近衛家代々の位牌が祀られている。寺には書が残されている。 ◆墓 境内の本堂裏の庭園一角、二子塚古墳の一部(前方部)に公卿・近衛兼経の墓がある。笠塔婆形の石塔が立つ。 ◆二子塚古墳 近代、1914年-1915年に、京阪宇治線の建設に伴い、二子塚古墳の後円部は土取りにより破壊された。 この時に出土した巨石(3.3×2.5)を西方寺本堂裏に移した。この巨石は横穴式石室の天井石か奥壁ともいわれる。 ほかの庭石も石室に使用された石材を転用したとみられている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「『みだじろうさん』 無量山西方寺」、『京都府の地名』、『昭和京都名所図会 7 南山城』、『京都府宇治郡誌』、ウェブサイト「五ヶ庄二子塚古墳発掘調査報告-宇治市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|