|

|

|

| 安養寺 (京都府久御山) Anyo-ji Temple |

|

| 安養寺 |

安養寺 |

|

|

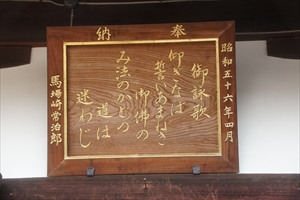

「奉引上観世音尊像 安養寺 弥陀次郎堯円大居士」の石標  本堂  本堂  本堂  本堂、御詠歌    賓頭盧尊者  手水舎   地蔵尊   |

久御山町東一口(ひがし-いもあらい)に安養寺(あんよう-じ)はある。山号は紫金山という。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)中期には、観音堂は城南近在三十三所観音霊場の32番札所だった。弥陀次郎の伝承がある。 浄土宗知恩院派、本尊は十一面観音菩薩立像を安置している。 ◆歴史年表 平安時代、1124年、源誓により当初は淀魚の市(伏見区)に創建されたという。(『弥陀次郎縁起』、「寺社境内間数明細帳」、安永年間[1772-1782]) 年代不詳、空誉により中興されたという。華台寺(久御山町中島村)の末だったという。 鎌倉時代、1192年、漁師・弥陀次郎が夢告により、淀川の神の木淵(伏見区淀町付近)から十一面観世音菩薩を引き揚げ小堂に安置したという。観音堂(本堂)の始まりになる。(『弥陀次郎縁起』) 江戸時代、1751年、5月、観音堂が再建されている。(「紫金山安養寺什物帳」、1777) 1806年、観音堂が再建されている。(「寺社境内間数明細帳」) ◆源誓 平安時代後期の浄土宗の僧・源誓(?-?)。詳細不明。1124年、淀魚の市(伏見区)に安養寺を創建したという。 ◆弥陀 次郎 鎌倉時代の伝説的な漁師・弥陀 次郎(みだじろう、?-1222)。詳細不明。男性。悪次郎。粟生(あお)・光明寺(長岡京市)の釈迦如来の化身である托鉢僧の左頬に焼け火箸をあて、その後改心したという。1192年、淀川の神の木淵(伏見区淀町付近)から十一面観世音菩薩を引き揚げ、小堂に安置したという。観音堂(本堂)の始まりになる。 ◆三宅 安兵衛 江戸時代後期-近代の商人・三宅 安兵衛(みやけ-やすべえ、1842-1920)。男性。初名は安治郎。若狭国(福井県)小浜の生まれ。父・陶器業「吉文字屋」・三宅清治郎、母・畑田つや。1850年、父没後、母とともに畑田家に身を寄せた。 1852年、京都五条の木綿商・井筒屋甚兵衛に奉公に入る。1857年、1864年の大火で店は類焼する。大坂の大菱屋喜助と連携し、京都で博多織を販売し井筒屋を救った。1867年、独立し、四条烏丸に博多織の京都での販売を独占し成功した。1869年、斎藤ゆか子と結婚し、3男2女を産む。その後、店は幾度か移転し、1882年、六角通高倉西入に移る。還暦後、隠居し京都周辺の名所旧跡を巡る。 1919年、長男・清治郎に金1万円を託し、「京都のために公益公利のことに使用せよ」と遺言した。78歳。 安兵衛は生前に石清水八幡宮・平野神社などに標石を立てている。安兵衛の没後、長男・清治郎は父の遺志に従い、京都府下に400基の史跡・名所の案内の石標を建立した。 墓は金地院(左京区)にある。 ◆仏像 本堂に安置の「十一面観世音菩薩」は、秘仏であり33年に一度開帳される。 ◆弥陀次郎伝承 観音堂(現在の本堂)は、東一口の漁師・弥陀次郎により開創されたという。 鎌倉時代前期、次郎は15歳頃に両親が亡くなり天涯孤独になった。その後、放逸無惨の有様になり、殺生を好み悪太郎と呼ばれた。ある日、次郎の家の門前に托鉢僧が訪ね一銭一米を乞う。次郎は施物もせず悪口を吐いて追い払った。その後も僧は、連日の様に家を訪れた。次郎は腹を立て「志を受けよ」として、僧の左頬に焼け火箸をあてたという。不思議にも僧は痛がりもせずに帰っていった。 次郎が後をつけると、粟生(あお)の光明寺(こうみょう-じ)(長岡京市)に入っていった。次郎が本堂に入ると僧の姿はなく、中尊の釈迦如来が涙を流して焼印の疵を見せていた。托鉢僧とは釈迦如来の化身だった。次郎は驚き言葉を失い、院主は次郎に心身精進を諭した。 鎌倉時代前期、1192年春に、次郎は夢告により、淀川の神の木淵(かみのきのふち)(伏見区淀町付近)に網を下ろしたところ、観音菩薩像(十一面観世音菩薩)を引き揚げた。以来、前非を悔い改め仏門に帰依した。次郎は日夜、声明を唱える行者になる。人々は弥陀次郎と呼ぶようになった。鎌倉時代後期、1222年に、次郎は臨終を迎え、西方に向かい合掌しながら臨終したという。尊像は後に小堂に安置され、観音堂(本堂)の始まりになったという。(『弥陀次郎縁起』) なお、弥陀次郎の伝承は、安養寺・巨椋池ほか、光明寺(長岡京市)、宇治川・淀川にもある。西方寺(宇治市五ヶ庄)の本尊・阿弥陀如来像、阿弥陀寺(京都市伏見区淀水垂)にも同様の話が伝わる。『弥陀次郎縁起』は淀魚の市(鎌倉時代前期より淀津に存在した魚介類専門の市場)の住民が、一口(いもあらい)に移った後、江戸時代前期、1623年の淀城築城後に作られたともいう。 ◆文化財 ◈弥陀次郎にまつわるという「火箸」、観音を引き揚げた時の「網」がある。 ◈「伝・後陽成院名号」、「伝・源空上人名号」、「伝・徳川将軍下賜の三ッ葉茶碗」など17点がある。 ◆石標 門脇に石標(2.5m)が立てられている。近代、1928年に三宅安兵衛遺志により立てられた。 北面に「奉引上観世音尊像 安養寺 弥陀次郎堯円大居士」とある。西面に「北淀町 十丁」、[東面に「伏見向島 一里」南面に「八幡町 一里」と刻まれている。 ◆春祭り ◈「春祭り」(彼岸の入り前の土曜日-日曜日)は、久御山に春の訪れを告げる祭りとして知られる。 かつて漁師・弥陀次郎が夢のお告げで淀川の神の木淵から十一面観世音菩薩を引き揚げたことに始まるという。 春祭りで鳴らされる鉦の「双盤念仏」(京都府登録無形民俗文化財)は、地元の若者らで組織する「双盤念仏保存会」で継承されている。祭りは初日午前の初夜の前鐘、勤行から始まる。翌朝の御開帳、日中、閉帳と計8回、鉦の音とともに六字詰念仏が奉納される。観音菩薩の慈悲を願う法要は、33年毎を目安に大法要が行われる。観音菩薩が33の姿に化身して民衆を救うという「観音経」の経典に由来するという。 ◈「十一面観世音菩薩」は33年に一度開帳される。1980年の開帳は7日間にわたり催された。双盤鉦による六字詰念仏が行われた。初日・中日・開帳日は練り供養の行列が東町寺総代の家から安養寺まで続いた。本堂では住職を導師にした法要が執り行われ、寺宝が披露された。 ◆年間行事 春祭り(彼岸の入り前の土曜日-日曜日)。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「くみやま文化・歴史ガイド 久御山」、『京都府の地名』、『久御山町の今昔』、『京の石碑ものがたり』、ウェブサイト「久御山町」、『久御山町誌 第1巻』、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|