|

|

|

| 二子塚古墳 (京都府宇治市) Futagozuka-kofun(Tumulus) |

|

| 二子塚古墳 | 二子塚古墳 |

|

|

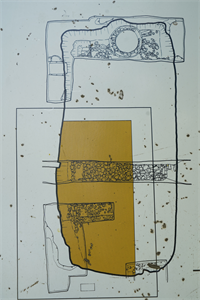

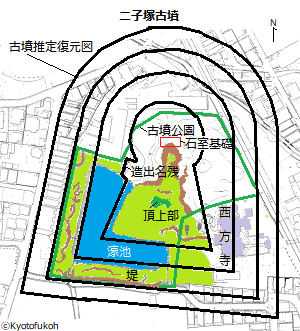

二子塚古墳、濠池 二子塚古墳、濠池 石室基礎の発掘跡  玄室(石室)跡(黒い太線内)、野井戸(上部の円)、掲示板より  参考資料:「五ヶ庄二子塚古墳発掘調査報告-宇治市」  【参照】出土した石室に使われていたとみられる巨石、西方寺の庭園内 |

宇治市五ヶ庄(ごかしょう)の「二子塚古墳(ふたごつか-こふん)」は、宇治川右岸にあり、現在は公園として整備されている。「五ヶ庄二子塚古墳」とも呼ばれている。俗称として、「段ノ山(だんのやま)」と呼ばれていた。 周辺の宇治古墳群の一つであり、京都府下で唯一の本格的な二重周濠を備えた前方後円墳になる。 ◆歴史年表 古墳時代後期前葉(6世紀前半)、二子塚古墳が築造される。 平安時代、1103年、旧9月、古墳は「二子墓」と記されている。(藤原忠実『殿暦) 1150年、旧7月、「二子陵」と記されていた。(藤原頼長『台記』) 1115年、「ふたこつか」と詠まれている。(『俊頼髄脳連歌』) 近代、1914年-1915年、京阪宇治線の建設に伴い、二子塚古墳の後円部は土取りにより破壊された。 1915年、5月、梅原末治による発掘調査が行われた。 現代、1971年度、宇治市教育委員会による測量調査が行われる。 1985年度、周辺の宅地開発に伴い、宇治市教育委員会による測量調査が行われる。外濠が見つかる。 1987年、後円部の発掘調査が行われ、石室基礎が発見される。 1991年度、宇治市教育委員会による発掘調査が行われる。 2018年、10月、二子塚古墳、二子山北墳、二子山南墳の3基は、国史跡名勝天然記念物に指定された。 ◆梅原 末治 近現代の考古学者・梅原 末治(うめはら-すえじ、1893-1983)。男性。大阪府の生れ。同志社卒業後、京都大学文学部史学科で資料整理に従事した。考古学者・浜田耕作・内藤湖南・富岡謙蔵らに師事した。1922年、江田船山古墳(熊本県)の調査を行う。1924年、金鈴塚(韓国)の発掘を行った。1925年-1929年、欧米でアジア出土資料を調査する。1934年、小倉町遺跡(京都市)を発掘した。京都大学考古学研究室助手を経て、1939年、京都大学教授になる。1944年-1945年、再び江田船山古墳の調査を行う。1963年、文化功労者に選定された。著『銅鐸の研究』『鑑鏡の研究』など多数。89歳。 日本の銅鐸・古墳・古墳出土の鏡、中国青銅器などの研究をした。北方ユーラシア・朝鮮半島・東南アジアなどにも対象を拡げ、東洋考古学の研究基盤の確立に寄与した。 ◆二子塚古墳 二子塚古墳は、古墳時代後期前葉(6世紀前半)に築造された。宇治古墳群中で最初に築造された前方後円墳であり、当時の京都府南部では最大の古墳になる。 二子塚古墳は、南北方向にある前方後円墳(全長112m)であり、南に前方部を設け、三段築成になっている。墳丘は葺石(ふきいし、直径20㎝ほどのチャート質河原石)で覆われ、周囲に二重の濠(濠池/段ノ池[だんいけ/だんのいけ])・外堤を備えていた。二重濠は全国的にも類例は少ない。現在は古墳の西側と南側に濠、堤(推定幅19m、高さ4.2m)が残されている。近世に堤は修復が施されている。かつては、堤の南側にさらに濠が廻らされていた。墳丘・外堤には埴輪列が巡っていた。北側の後円部では、埋葬施設の巨大な横穴式石室の基礎遺構が見つかり、礫(れき)を充填していた。 近代、1914年-1915年に、京阪宇治線の建設に伴い、土取りにより後円部・石室が破壊され、前方部と周円の一部のみが残った。1915年に、梅原末治(1893-1983)による発掘調査が行われる。近畿の大型前方後円墳としては、最古段階の横穴式石室を持つことが確認された。なお、工事の際に、出土した石室に使われていた巨石(天井石か奥壁の石)などが、東に隣接している西方寺の庭石として移されている。 現代、1985年-1991年度の宇治市教育委員会による発掘調査が行われる。1985年に2番目の濠(外濠)が見つかった。当初は堤上に主に円筒埴輪列が立てられ、形象埴輪による祭祀が行われていた。 1987年に、後円部の発掘調査が行われ、石室基礎が発見される。石室基礎は巨大な穴(東西18m、南北9m、深さ4.3m)に、石(30㎝ほど)を1層ずつ積み重ねていた。盛土の中に石室が造られており、石の重みで地盤が沈み、石室破壊を避けるために、大規模な基礎工事が行われたとみられている。石室の石材には巨大な石(3m)を使用し、石室の規模は府下最大級だったとみられる。石室の開口はなかった。 1988年の測量により、古墳西側のくびれ部に造出(つくりだし)の名残(長さ15m)が見つかる。造出とは、古墳に直接取り付く、半円形か方形の壇状の施設になる。 関連の遺物として、副葬品とみられる金環、埴輪片(円筒埴輪[普通円筒埴輪・朝顔形埴輪]、形象埴輪の基部[京都大学所蔵])、須恵器・土師器、伝・ほう製鏡の四乳四獣形鏡(直径12㎝)(現在は現物不明)などが出ている。 *「ほう」は人偏+方 具体的な被葬者の伝承はない。5世紀代に宇治地区では中規模の円墳・方墳しか存在しなかった。6世紀前半に、この地の宇治古墳群中で初めて、二子塚古墳に大型前方後円墳が築かれている。墳丘形状は、6世紀初頃の第26代・継体天皇(大王)陵とされる今城塚古墳(高槻市)に類似し、二子塚古墳の規模はその5分の3に当たる。二子塚古墳は、歴史の転換期に南山城一帯を支配した大豪族(大王級)の墓と考えられている。継体朝成立、中央の政治動向とも関連しているとみられ、南西の久津川(城陽市)の勢力のこの地への移行があったと考えられている。 前方後円墳の全長112m、以下は推定で後円部径62m、前方部幅87m、前方部高16m、古墳全体は堤幅19m、外堀幅15m、全長218m、最大幅202m。 ◆宇治古墳群 「宇治古墳群」は、宇治川右岸に築造された宇治地域の中・大型古墳(首長墳)の総称になる。 古墳時代の前期-後期に首長墳の築造が続けられた。築造時期の古い順から、古墳時代前期とみられる「観音山古墳(円墳)」、中期前葉の「二子山北墳(円墳)」、中期後葉の「二子山南墳(円墳)」、中期後葉の瓦塚古墳(円墳)」、後期前葉の「二子塚古墳(前方後円墳)」の5基の古墳が確認されている。 現代、2018年に二子山北墳、二子山南墳、二子塚古墳の3基は国史跡に指定された。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「宇治市教育委員会」の説明板、ウェブサイト「五ヶ庄二子塚古墳発掘調査報告-宇治市」、ウェブサイト「京都新聞2020年2/月06日」、ウェブサイト「文化財等データベース-文化庁」、 ウェブサイト「名勝『宇治山』及び史跡「宇治古墳群」の指定等について 資料 6-1-宇治市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|