|

|

|

| 竹久夢二寓居の跡 (京都市東山区) Site of Takehisa,Yumeji Temporary Residence |

|

| 竹久夢二寓居の跡 | 竹久夢二寓居の跡 |

|

|

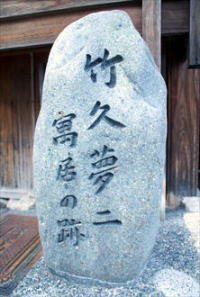

「竹久夢二寓居跡」の石碑  竹久夢二寓居跡、二年坂の階段最下段にあり現在は「港や夢二」の屋号がかかる。  「港や」の暖簾より  「港や夢二」の暖簾より  夢二らもよく立ち寄っていたおしるこ店・甘処「かさぎ屋」 |

二年坂に、「竹久夢二寓居の跡(たけひさ-ゆめじ-ぐうきょ-の-あと)」の小さな石碑と駒札が立てられている。 近代、この地に夢二の下宿があり、2カ月ほど暮らしたという。 ◆歴史年表 近代、1916年、11月、竹久夢二は一人で京都に移った。 1917年、2月1日、夢二は二年坂のこの地に下宿し、次男・不二彦と生活を始める。2カ月ほど暮らしたという。 3月、夢二は高台寺門前、南門鳥居脇(東山区)の借家に引っ越している。 ◆竹久夢二 近代の画家・詩人・竹久夢二(たけひさ-ゆめじ、1884-1934)。男性。名は茂次郎(もじろう)。岡山県の生まれ。父・酒の醸造取次販売業・菊蔵、母・也須能の次男。1899年、4月、叔父・竹久才五郎を頼り、神戸中学校に入学する。在学8カ月で家の都合により中退し、帰郷した。1900年、 一家で福岡県遠賀郡(現・北九州市)に転籍する。1901年、夏、放蕩の父に反発し、家出し上京した。1902年、9月、早稲田実業学校に入学する。1905年、早稲田実業本科3年を卒業し、4月、早稲田実業専攻科に進む。「平民社」の荒畑寒村らと共同生活をした。「白馬会洋画研究所」に通う。6月、「中学世界」に応募したコマ絵が第一賞に入選した。「ハガキ文学」に応募の図案も入賞し、7月、学校を中退する。東京日日新聞(主宰・島村抱月)、「早稲田文学」でも活躍した。1906年、早稲田文学社の「少年文庫」(編集・小川未明)の挿絵を担当する。1907年、1月、岸たまき(他万喜)と結婚し、後にたまきをモデルに「夢二式美人」が生まれる。寒村の推薦で、日刊「平民新聞」に風刺のコマ絵・川柳などを掲載した。4月、読売新聞社に入社し、時事スケッチを掲載する。1908年、2月、長男・虹之助が誕生した。1909年、6月、中央バプテスト教会の牧師・吉川亀により洗礼を受けた。9月、たまきと協議離婚する。12月、『夢二画集 春の巻』を出版した。1910年、1月、たまきと偶然に会い、再び同棲する。1911年、5月、次男・不二彦が生まれる。1912年、 11月-12月、京都府立図書館(左京区)で、「第1回夢二作品展覧会」を開催した。1913年、11月、詩画集『どんたく』(『宵待草』も収録)が出版される。1914年、4月、劇作家・童謡作家・秋田雨雀の「埋れた春」の舞台装置背景を描く。10月、日本橋呉服町に趣味の店「港屋」を開店し、商業デザインも手がける。たまきが店を切り盛りし、自作の絵はがき・千代紙・半襟なども売った。 1915年、 4月、婦人乃友社の「新少女」を創刊し、編集局絵画主任になる。5月、笠井彦乃(ひこの)と知り合い、妻・たまきと別れる。1916年、2月、三男・草一が生まれる。4月、雨雀、ロシアの盲人詩人・エロシェンコと水戸方面に公演旅行する。セノオ音楽出版社の初めての「セノウ楽譜」を装幀した。11月、一人で京都に移った。1917年、2月、京都の知人の紹介で二年坂に住む。次男・不二彦と生活を始めた。4月、不二彦と高台寺(東山区)南門鳥居脇に住む。5月、装丁した「セノオ楽譜」の『宵待草』(作詞・竹久夢二、作曲・多忠亮)が出版され大流行した。6月、彦乃と同居する。8月、不二彦、彦乃を伴い、金沢で「夢二抒情小品展」を開く。1918年、4月、京都府立図書館で、「第2回竹久夢二抒情画展覧会」が開催された。8月、長崎に遊ぶ。9月、楽譜「宵待草」が出版され全国流布した。11月、東京に帰り、本郷区菊坂の菊富士ホテルに移る。彦乃への恋歌集『山へよする』を刊行した。1919年、3月、お葉(永井兼代/佐々木 カネヨ)が新しいモデルになる。1921年、8月、お葉と渋谷に所帯を持つ。1923年、9月、関東大震災に遭った。起こした工房「どんたく図案社」も震災により頓挫した。震災スケッチ『東京災難画信』を都新聞に連載する。1924年、年末、「少年山荘(山帰来荘)」(東京府下松沢村松原)を建てた。1925年、5月、著書『長るゝまゝに』の装幀をし、作家・山田順子と知り合う。お葉が去り、7月、順子とも別れた。1927年、5月-9月、自伝絵画小説『出帆』を都新聞に連載した。1928年、伊香保に逗留した。1930年、2月、銀座資生堂で「雛によする展覧会」を開く。5月、榛名湖畔にアトリエ建設が始まる。工芸運動の榛名山美術研究所の建設を宣言した。後に資金難により頓挫する。1931年、5月、渡米した。9月、カーメルのセブンアーツギャラリーでの展覧会は不振に終わる。1932年、9月、渡欧する。10月、ドイツのハンブルグに着き欧州各地を巡る。1933年、 9月、帰国した。11月、台湾に行き、体調を悪化させ帰国する。1934年、1月、長野県の富士見高原療養所に入る。9月、肺結核により死亡した。代表作『長崎十二景』、『女十題』 、『黄八丈』など。51歳。 画家、詩人、デザイナーとして活躍した。日本画、油絵、水彩画、木版画、詩画、詩歌集などで表現した。生活美術、商業美術の先駆者になる。藤島武二、青木繁、鏑木清方の美人画に影響を受ける。独特の美人画は「夢二式」と呼ばれた。作品は本・雑誌装丁、楽譜、蔵書票、ぽち袋、千代紙、手拭、人形などにも及んだ。当初、画壇からは無視され、戦後に再評価を得ている。 小説家・有島生馬らにより雑司ヶ谷墓地(東京都)に埋葬された。 ◆岸たまき 近代の岸たまき(きし- たまき、1882-1945)。女性。戸籍名は他万喜(たまき)。絵葉書屋「鶴屋」(早稲田鶴巻町)の未亡人だった。1906年、秋、竹久夢二と知り合う。1907年、1月、夢二と再婚した。1908年、 2月、長男・虹之介を産む。1909年、5月、夢二と協議離婚した。その後も関係は続く。8月、夢二と富士登山した。1910年、 1月、偶然に夢二と再会し再び同棲する。1911年、5月、次男・不二彦を産む。1915年、再離婚した。1916年、2月、三男・草一を産んでいる。63歳。 日本画の技法を夢二に教えた。夢二の作画のモデルになり、「夢二式美人」が生まれている。 ◆笠井彦乃 近代の笠井彦乃(かさい-ひこの、1896-1920)。女性。愛称・しの。東京の生まれ。父・紙問屋・宗重。美術学校在学中の、1914年、竹久夢二と知り合う。父は交際を許さなかった。1917年、2月、夢二は京都市高台寺南門鳥居脇に次男・不二彦と住む。6月、京都で夢二・不二彦と3人で同居した。9月、金沢の「夢二抒情小品展」に作品を出品している。1918年、3月、父により東京に連れ戻された。8月、彦乃は九州旅行中の夢二に合流し、結核のため旅先の別府温泉で倒れる。10月、父により京都の病院に隔離された。年末、東京に連れ戻され、お茶の水順天堂医院に入院した。1920年、1月、亡くなる。23歳。 1918年、夢二は彦乃への恋歌集『山へよする』を刊行している。彦乃は、夢二が生涯で最も愛した女性だったという。 ◆京都の夢二 ◈二年坂には画家・詩人・竹久夢二が、東京を離れて過ごした寓居跡(東山区)がある。 近代、1917年2月1日に、夢二は東京を逃れ、京都の知人の紹介により京都に移る。二年坂で岸たまきが産んだ次男・不二彦と生活を始めた。部屋は2階の6畳、3畳の2間だった。2カ月ほど暮らしたという。 3月21日、夢二は高台寺門前、南門鳥居脇(東山区)の借家に引っ越している。6月8日に、夢二は不二彦、画学生・笠井彦乃と3人で暮らし始めた。11月に夢二は東京に帰っている。 ◈夢二は、1912年、1918年に京都府立図書館(左京区)で個展を開いている。 ◈夢二の京都での友人・知人に、洛陽教会牧師・木村清松、同士社女学校宣教師・М.F.デントン、歯科医・堀内清、京都府立図書館長・湯浅吉郎(半月)などがいた。いずれもクリスチャンであり、夢二を支援した。 ◆宵待草 愛唱歌「宵待草(よいまち-ぐさ)」は、近代、1918年5月に東京のセノオ楽譜(設立者・妹尾幸次郎)が発行した。作詞・竹久夢二、作曲・多忠亮(おおのただすけ)による。 原詩は、1912年に雑誌「少女」に発表され、1913年刊行の絵入詩集『どんたく』に収録されている。三行詩、七五調三句であり、歌い出しは「まてどくらせどこぬひとを 宵待草(よひまちぐさ)のやるせなさ」になっていた。 後に詩人・西条八十(やそ、1892-1970)が2番の歌詞を書き加えている。バイオリニスト・作曲家・多忠亮(おおの-ただすけ、1895-1929)が作曲し、1917年、第2回「芸術座音楽会」(牛込藝術倶楽部)で披露された。1918年9月に、楽譜「宵待草」がセノオ楽譜から出版され全国流布した。 「宵待草(よいまち-ぐさ)」は正しくは「待宵草(まつよい-ぐさ)」であり、外来種のオオマツヨイグサの別称になる。アカバナ科の越年草、チリ原産になる。江戸時代後期、1851年頃に、日本に移入され観賞用に栽培された。近代、大正期(1912-1929)以後に、北海道を除く各地で野生化した。 茎は直立、高さ30-90cm、根出葉はロゼット、葉は互生、線状の披針形、荒い鋸歯がある。5-8月頃、葉腋に黄色の4弁の花を1個ずつ付ける。黄色い花は夕方開き、翌朝に紅色に変ってしぼむ。 蒴果は4裂、裂片は多少巻く。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 駒札、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都大事典』 、『竹久夢二-大正モダン・デザインブック』、『竹久夢二 伊香保記念館』、『美と真実-近代日本の美術とキリスト教』、『夢二 異国への旅』、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|