|

|

|

| 銀座遺址 (京都市中京区) Site of Ginza(Edo-period silver mint) |

|

| 銀座遺址 | 銀座遺址 |

|

|

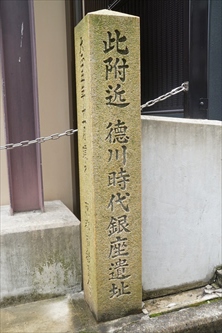

「此附近 徳川時代銀座遺址」の石標、両替町通。 |

両替町通御池上ル東側に、「此附近 徳川時代 銀座遺址(このふきん-とくがわじだい-ぎんざ-いせき)」の石標が立つ。 江戸時代に、この地には銀座が置かれた。 江戸幕府の銀貨鋳造所だった。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1601年、徳川家康の命のもと、後藤庄三郎、末吉勘兵衛により、当初は伏見両替町で町屋敷4町を拝領し伏見銀座が始まる。 江戸時代、1608年、銀座は、京都の両替町(烏丸通西、二条通-三条通間)に移され、京都銀座が始まる。 1685年、年寄・末吉孫九郎らの名が記されている。(『京羽二重』) 1800年、寛政の改革以後、京都での銀貨幣の鋳造は行われなかった。 近代、1868年、京都の銀座は廃止される。 1916年、11月、京都市教育会により石標が立てられた。 ◆末吉勘兵衛 安土・桃山時代-江戸時代前期の豪商・代官・末吉勘兵衛(すえよし-かんべえ、1526-1607)。男性。名は利方(としかた)、号は道勘、通称は勘兵衛。摂津(大阪府)平野荘の生まれ。父・末吉藤右衛門長増の次子。織田、豊臣に仕え河内代官、廻船業を営む。徳川家康の三河国岡崎城主の頃より、分国中出入りの自由を許された。1599年より、家康に仕え平野の年寄役を務めた。1600年、関ケ原の戦いで東軍に味方した。1601年、家康の命を受け、後藤庄三郎とともに、伏見銀座の設置に伴い銀座頭役になる。慶長丁銀を鋳造した。82歳。 末吉家(東末吉家)の分家・西末吉家の祖になる。 ◆初代・後藤庄三郎 安土・桃山時代-江戸時代前期の御金改役(おかねあらためやく)・初代・後藤庄三郎(ごとう-しょうざぶろう、?-1625)。男性。本性は橋本/山崎、名は光次(みつつぐ)。遠江(静岡県)の生まれ。天正大判を鋳造した後藤四郎兵衛徳乗の門人になる。1593年、徳川家康の要請で、金銀御用に後藤家名代の弟・七良兵衛が任じられた。七良兵衛が病いのため、庄三郎が代わって名代を務めた。後藤家の養子になり、庄三郎光次と名乗る。1595年/1596年、日本初の鋳造小判の武蔵墨書小判を江戸で鋳鋳した。関八州の領国向け通用のためだった。小額金貨の短冊型一分金の試作、小判も極印打ちに改める。1600年、量目・品位が一定した慶長小判・一分判を鋳造・発行させる。1601年、末吉勘兵衛と銀座を設立し、徳川の金銀貨を全国貨幣として流通させる。1615年、大坂夏の陣後、眼病になり隠居し庄右衛門と称した。著『駿府記』。 55歳。 江戸幕府の金座主宰者であり、金貨などを鑑査する御金改役になり金座を統轄した。家康の厚い信任を得て、側近として幕府財政に関与する。朱印状の発給、外交交渉に関わる。金座主宰者はその後も庄三郎家が継承した。幕末まで金貨への極印は、初代光次名と打たれた。 ◆初代・大黒常是 江戸時代前期の銀座役人・初代・大黒常是(だいこくじょうぜ、?-1636)。男性。和泉国(大阪府)堺の生まれ。湯浅作兵衛。慶長期(1596-1615)以前、堺の南鐐座(なんりょうざ)で銀吹き(銀貨の鋳造)を業務にした。桑原左兵衛、長尾小左衛門、村田久左衛門、郡司彦兵衛、長谷又兵衛の5人と申し合わせ、諸国から灰吹銀を買い集め、銅を加えて各々極印を打った。1598年、徳川家康は常是を伏見に呼び寄せ、大黒の姓を与える。銀吹役・銀改役(品質検査)の特権を与えた。1601年、伏見に銀座を設け銀座御用を務めた。桑原ら5人を堺から召し連れ、銀貨に大黒像、常是などの極印を打った。 銀座の銀吹極(ぎんふききわめ)所、銀改役(あらためやく)を行う。後、銀座は京都と江戸に分れ、京座は長男・作右衛門、江戸座は次男・長左衛門が銀改役を世襲した。 ◆銀座 「銀座(ぎんざ)」は、江戸幕府の銀貨(丁銀・小玉銀)の鋳造所であり、品位の一定化を目的にしていた。 安土・桃山時代、1601年に、徳川家康の命により、当初は伏見両替町で始まる。幕府御用達商人筆頭・後藤庄三郎、大坂の豪商・末吉勘兵衛らによる。豪商・淀屋次郎右衛門、野村新兵衛ら10人の頭役があった。吹き手は、世襲の頭役・大黒常是(だいこく-じょうぜ)であり、極印、包封を行った。 江戸時代前期、1608年に、銀座は京都の両替町(烏丸通西、二条通-三条通間)に移される。1685年に年寄・末吉孫九郎ら4人、大勘定中村四郎右衛門らが携わった。そのほか役職として常是、戸棚勘定、戸棚、定番、平座、銀見年寄、銀見などが置かれた。(『京羽二重』) 江戸時代中期、1800年の寛政の改革以後は、京都での銀貨幣の鋳造は行われなかった。銀道具・銀箔材料としての南鐐(なんりょう、二朱銀)の売り渡しを行う。 近代、1868年に京都の銀座は廃止された。 なお、江戸時代前期、1606年に銀座は駿府にも新設されている。慶長年間(1596-1615)には、銀座は江戸(1612年に駿府から移転)、大坂、京都(1608年に伏見から移転)、長崎の4カ所に置かれていた。このうち、実際に鋳造したのは江戸・京都の2カ所のみだった。江戸時代後期、1800年以降は江戸だけでの鋳造になった。 ◆遺跡 現代、2021年の京都市埋蔵文化財研究所の京都市中央卸売場第一市場(下京区)での発掘調査により、安土・桃山時代、1591年築造の御土居濠跡から、江戸時代の幕府銀貨の慶長丁銀(1601-1695)に用いられた「極印(ごくいん)」が見つかった。現在地の南西2.5kmの地点になる。 極印は、鉄製であり「鑚(たがね)」と呼ばれる。金銀貨の品質保証・偽造防止のために金銀貨表面に印を打った。大黒天の絵があり、米俵と小槌を持つ。「常是(じょうぜ)」の文字も刻まれていた。銀貨製造最高責任者の名が「大黒常是」だったとみられている。極印は、本来、銀座からは門外不出であり、使用済み後は溶解されていた。 全長11.2㎝、印面縦1.7㎝、横3.4㎝、重さ532g、鉄製。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|