|

|

|

| 平安宮 内裏 承香殿跡 (京都市上京区) Heian Palace Site of Dairi-Jokoden(Government office) |

|

| 平安宮 内裏 承香殿跡 | 平安宮 内裏 承香殿跡 |

|

|

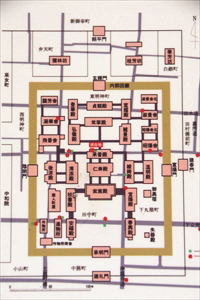

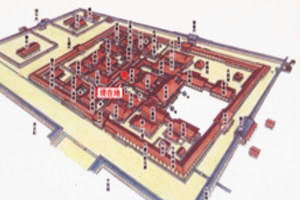

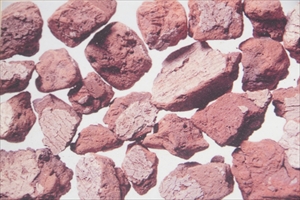

「平安宮 内裏 承香殿跡(へいあんきゅう-だいり-じょうこうでん-あと)」の石標  「源氏物語ゆかりの地」の説明板  平安宮復元図、黄土色の四角部分が内裏内郭回廊、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  平安宮復元図、赤茶色の建物群が内裏、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  内裏火災で焼けた壁土の破片、京都市埋蔵文化財研究所、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  『源氏物語』・「鈴虫」、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」 |

浄福寺通出水下ル西入ルに、「平安宮 内裏 承香殿跡(へいあんきゅう-だいり-じょうこうでん-あと)」の石標、京都市の「源氏物語ゆかりの地」の説明板がある。 平安時代にこの地に承香殿があり、女御などが居住した。天皇の書物などを管理する内御書所(うちのごしょどころ)があり、最初の勅撰集『古今和歌集』が編纂された。 ◆歴史年表 平安時代、第52代・嵯峨天皇の頃(在位:809-823)に承香殿は創建された。 905年、第60代・醍醐天皇の勅命により、承香殿で最初の勅撰集『古今和歌集』が紀貫之らにより編纂された。 歌人・微子(きし)女王(929-985)は、承香殿女御と称される。 940年、10月、「於承香殿、有菊花宴」と記されている。(『日本紀略』) 現代、2007年、5月、全京都建設協同組合創立50周年記念事業として石標が立てられた。 2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置した。 ◆斎宮女御 平安時代中期の歌人・斎宮女御(さいぐう-の-にょうご、929-985)。本名は徽子(きし)女王、別称は承香殿女御。第60代・醍醐天皇皇子・重明親王、藤原忠平の娘・寛子の子。936年、斎宮に卜定された。938年、伊勢に斎宮として赴く。945年、母の喪により退下し京都に戻る。948年、第62代・村上天皇に入内し、949年、女御になり、規子内親王を産む。975年、規子内親王が伊勢斎宮に卜定され、密かに娘に同行し伊勢に赴いた。57歳。 琴、書、和歌に秀で宮廷歌壇で活躍した。三十六歌仙の一人、『拾遺和歌集』以下の勅撰集に入集する。家集『斎宮女御集』がある。 ◆承香殿 承香殿(しょうきょうでん/しょうこうでん)は、平安京内裏十七殿の一つ、内裏後宮七殿五舎の一つになる。内裏中央、仁寿殿(じじゅうでん)の北、常寧殿の南にあった。平安時代前期、第52代・嵯峨天皇の頃(在位:809-823)に承香殿は創建された。女御などが居住した。 中央を通る馬道(めどう)で、東西に分けられていた。北庇の東の片庇廊(かたびさしろう)に、天皇の書物などを管理する内御書所(うちのごしょどころ)があった。平安時代中期、905年、第60代・醍醐天皇の命により、最初の勅撰集『古今和歌集』が紀貫之らにより編纂されている。内宴、東遊なども催されている。母屋は女御などの居所で、西庇では内親王の裳着(もぎ)の式が行われている。庭には菊、梅などが植えられ、花の宴が催されたりした。 南面、東西7間、南北2間、四面に庇、檜皮葺。 ◆古今和歌集 平安時代前期の『古今和歌集(こきんわかしゅう)』20巻は、最初の勅撰和歌集であり、略して『古今集』ともいう。 平安時代中期、905年に第60代・醍醐天皇の勅命により、承香殿の内御書所に和歌所が置かれた。名はなかった。4人の撰者として紀貫之(き-の-つらゆき、871?-946)、紀友則(き-の-とものり、851/857-905)、凡河内躬恒(おおしこうち-の-みつね、?-925/926)、壬生忠岑(みぶ-の-ただみね、?-?)が編集に関わった。 『万葉集』に入らなかった古歌、それ以後の新しい歌を集大成した。読人知らずの歌、六歌仙、撰者ら127人の歌1111首(重出歌1首)が収められている。短歌のほかに長歌5首、旋頭歌(せどう、5・7・7・5・7・7音)4首を含む。13部に分類され、春、夏、秋、冬、賀、離別、羈旅(きりょ、旅情)、物名、恋、哀傷、雑、雑体(長歌、旋頭歌、誹諧)、大歌所御歌だった。貫之執筆の仮名序と紀淑望(き-の-よしもち、?-919)執筆の真名序が前後に添えられている。 ◆源氏物語 ◈斎宮女御(承香殿女御)は、『源氏物語』中の六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)のモデルといわれている。 大臣の娘で、東宮に嫁ぎ秋好(あきこのむ)中宮を産む。20歳で東宮と死別後に、年下の光源氏の求愛を受け容れる。源氏の心変わりに苦悩した。生霊になり源氏の正妻・葵上をとり殺す。死後も怨霊になり紫上、女三宮を苦しめる。 秋好中宮は、かつて斎宮に卜定されている。六条御息所も娘について伊勢に下った。冷泉院の即位で娘とともに帰京し、六条邸に住んだ。 ◈『源氏物語』では、朱雀院妃の女御が今上帝を産んだ。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|