|

|

|

| 旧村井銀行七条支店 (きょうと和み館) (京都市下京区) Former Мurai Bank Shichijo Branch |

|

| 旧村井銀行七条支店 | 旧村井銀行七条支店 |

|

|

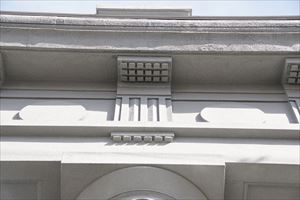

南側  南側、正面玄関  南側、正面玄関  南側、装飾柱  南側、装飾柱 南側、装飾柱 南側、装飾柱 南側、装飾柱 南側  南側  南側   南側、パラペット  南側  南側  西側、入口  西側、入口 |

東中筋通七条上ルに、旧村井銀行七条支店(きゅう-むらいぎんこう-しちじょうしてん)がある。 設計は近現代の建築家・吉武長一による。大正期(1912-1926)の数少ない煉瓦造による銀行建築になる。 ◆歴史年表 近代、1914年、村井銀行七条支店は竣工された。 現代、1947年12月-1999年6月、建物は東邦生命保険京都西貯蓄営業部として使用された。 1999年、抹式会杜「イヌイ」の所有になる。 2006年、5月、「星の子西洞院ビル」として、京都の近代建築を考える会の「市民が選ぶ文化財」に選定された。 2011年、4月、株式会社「ザックエンタープライズ」により「セカンドハウス西洞院店」が営業した。 2017年、7月、「きょうと和み館」として、京都市の「京都を彩る建物や庭園」に認定された。 ◆吉武長一 近現代の建築家・吉武長一(よしたけ-ちょういち、1879-1953)。山口県の生まれ。アメリカ合衆国ペンシルバニア・テクニカルカレッジで建築を学ぶ。1909年、帰国し、海軍省嘱託になる。1910年、たばこ王・村井吉兵衛のお抱え建築家として、村井銀行建築部長になる。1913年、独立し吉武建築事務所を開設した。 古典系の意匠を得意にした。主な作品は、東京・銀座教会(1912)、村井銀行東京本店(1913)、村井銀行七条支店(現・きょうと和み館SECONDHOUSE西洞院店、1914)、東京・村井氏邸宅(旧・日仏会館、1916)、東京・日本基督教団安藤記念教会(1917)、村井銀行神戸支店(旧・日産ビル、1920)、日産ビル(前・日産汽船ビル、1923)、村井銀行祇園支店(現・カーラ・ラガッツァ、1924) 、村井銀行五条支店 (現・京都中央信用金庫東五条支店、1924)、日本基督教団鎌倉教会(旧・ハリス記念鎌倉メソジスト教会、1926)、日本基督教団鎌倉聖ミカエル教会聖堂(旧・ハリス記念鎌倉メソジスト教会(1926)、田園調布駅前広場など。 ◆村井吉兵衛 近代の実業家・村井吉兵衛(むらい-きちべえ、1864-1926)。小三郎。京都生まれ。父はタバコ商・村井弥兵衛でその次男。1872年、9歳で分家の伯父・吉右衛門の養子になり、吉兵衛を名乗る。1878年、家督を継ぎタバコ販売、種油、両替商を営む。20歳-21歳頃、同志社病院に入院し、宣教医・ベリーに出会う。洋書『百科製造秘伝』を借り、担当医・堀俊造の翻訳により紙巻きタバコ製法の知識を得た。1889年、宇野子と結婚した。1890年、村井兄弟商会を興す。1891年/1890年、日本初の洋風両切紙巻タバコ「サンライス」を発売し、好評を博した。輸入品の「サンライト」を日本葉を原料にして、日本人の嗜好に合う香料を加味する。1893年、渡米し、タバコの製法を研究した。1894年、輸入したアメリカ合衆国バージニア葉タバコを原料にした「ヒーロー」を発売する。景品付き販売、広告宣伝も工夫した。アジアにも輸出している。 1899年、アメリカ合衆国の「世界のタバコ王」デュークと組む。アメリカ合衆国・タバコトラスト社との折半出資で、株式会社(資本金1000万円)に改組した。製品包装印刷のために、京都に外国人技師を雇入れた印刷会社を設立する。デュークが経営を主導し、その後3年で市場占有率3割を占めた。事業を引き継いだBAT社により増資提案され、外資系企業になる。1900年、「ヒーロー」が生産日本一になる。1904年、日ロ戦争の戦費調達のために、煙草専売法が公布され、タバコ民営は終わる。吉兵衛は、政府への売却金(1120万円)をもとに、村井銀行(資金100万円)を創立し頭取に就く。1909年、京都円山に別荘「長楽館」などを建てた。1912年、本店を京都から東京に移している。1916年、妻・宇野子が病没する。1917年、第122代・明治天皇の権典侍・山茶花の局(日野西薫子)と再婚した。1926年、東京の本邸で亡くなる。63歳。 村井は、帝国製糸会社、村井貯蓄銀行、村井倉庫、村井汽船、東洋印刷、日本石鹸、村井カタン糸などを設立する。鉱山、石油業、台湾製糖、帝国ホテル、帝国劇場、明治貿易などの経営陣にも加わる。東京商業会議所特別会員になった。「日本のタバコ王」と呼ばれた。1912年-1926年、村井銀行五条支店の2階に、「村井児童図書館」を開設している。別荘「長楽館」は京都に残る。東京の本邸「山王荘」は、比叡山延暦寺の大書院として移築されている。 墓は総持寺(横浜市)にある。 ◆建築 近代、1914年に旧村井銀行七条支店として建てられた。設計者は近現代の建築家・吉武長一による。2006年5月に、京都の近代建築を考える会の「市民が選ぶ文化財」に選定された。2017年7月に、京都市の「京都を彩る建物や庭園」に認定された。 七条通に面し南面して建つ。建物は小振りながら正面(ファサード)に大きな4本の円柱が立つ。ドリス(ドリック)式であり、古代ギリシャ建築の列柱様式の一つで、最も古い時期のものになる。柱に礎盤はなく、柱身には膨らみ(エンタシス)があり、簡素な柱頭をもつ。ジャイアントオーダー(2階分の高さの装飾柱)になる。柱上に架した梁部(エンタブラチュア)にも同様式が見られる。細部に幾何学的装飾、古典様式の名残があり、アール・デコ(1910年代-1930年代にフランスを中心に流行した様式で、単純・直線的な意匠)など、モダニズムへと至る過渡期に当たる。ポーチ(入口の屋根付の両側面の開いた部分)に、エディキュラ(円柱を立てた三角形の屋根)が見られ、三角形の屋根(ペディメント、三角破風)に装飾が施されている。 西側入口の柱はトスカナ式であり、ドリス様式の変形になる。軒下の建築装飾、柱身に溝彫りもなく、柱礎が加わる。 上部に三角破風装飾が見られる。なお、北東隅にも付属室への出入口がある。 平面は南北に長い長方形で、東側北よりに平屋の金庫室(南北3.7m、東西3.6m)があり、東側に突出している。1階南側、西側にはかつてフロア、カウンターがあった。床はタイルモザイクが張られていた。東側に営業室、北西隅に応接間があった。後の改変によりカウンターは撤去、応接室の建具も撤去、木軸架構が設置され、吹き抜け部分には床を張り、独立柱1本が新設された。床も一部を残して現在は板敷になっている。北側に階段がある。2階は南側に吹き抜け(南北6m)があり、北に事務室、廊下を挟んだ北西寄りに応接室2室があった。1964年頃に板張りされ、間仕切り撤去などで現在は1室になっている。 施工は清水満之助(清水組)による。煉瓦造瓦葺2階建(一部平屋建)、鉄板葺、パラペット(建物の屋上などの外周部先端に設けられた低い立ち上がり部分の壁)によって切妻造屋根を隠している。平屋部分は片流れ屋根。主屋は東西10.1m、南北18m、延床面積172.7㎡。 ◆村井銀行 村井銀行は、煙草王・村井吉兵衛(1864-1926)が煙草事業の国有化により得た賠債金で設立した。本店は東京にあり、1904年12月に創立されている。1927年の昭和金融恐慌により破産する。 1927年に村井銀行は「昭和銀行」に吸収される。1944年に昭和銀行は「安田銀行」に吸収された。1948年には「富士銀行」に商号変更する。 2000年に、富士銀行、第一勧業銀行、日本興業銀行の3行は、「みずほホールディングス」を設立する。2002年に「みずほコーポレート銀行」に商号変更した。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都の近代建築を考える会」、ウェブサイト「きょうと和み館」、『京都の赤レンガ』、『京都市の近代化遺産-近代建築編』、ウェブサイト「京都を彩る建物や庭園 -京都市 文化市民局 文化芸術都市推進室 文化財保護課」、ウェブサイト「近代建築写真館」、ウェブサイト「銀行変遷史データベース-銀行図書館」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|