|

|

|

| 女紅場址 (京都市上京区) Site of Nyokoba(Girls' School) |

|

| 女紅場址 | 女紅場址 |

|

|

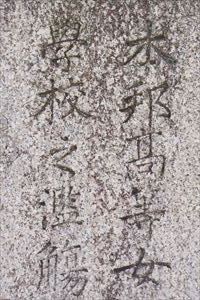

「女紅場址」の石標  「女紅場址」  「本邦高等女学校之濫觴女紅場址」  【参照】京都府立第一高等女学校(現在の鴨沂高校)の正門 |

丸太町橋西詰南に、「女紅場址(にょこうば-あと)」の石標が立つ。この地に、日本最初の女学校「新英学校女紅場」が開業している。 ◆歴史年表 年代不詳、かつてこの地には旧九条家の別邸「河原町邸(河原殿)」(土手町丸太町下ル)があった。 近代、皇学所が開かれる。 1872年、4月、旧九条家河原町邸内に女学校「新英学校女紅場」が開業した。西洋女紅で英語教師・イーヴバンス夫妻が教えている。 1873年、3月、イーヴバンス夫妻が解雇される。7月、新たにウェットン夫妻が教授に就任した。 1874年、「英女学校女紅場」と改称した。 1876年、「京都女学校及女紅場」と改称する。 1882年、「京都女学校」と改称している。 1887年、「京都高等女学校」と改称した。 1901年、京都府中学校(寺町通荒神口下ル)の旧地に移転した。 1942年、10月、母校創立六十周年記念として京都鴨沂会により石標が立てられる。 ◆イーヴバンス 近代のイギリス人の英語教師・イーヴバンス(Evans,Hornby,?-?)。詳細不明。1872年、新英学校(西洋女紅)の英語教師に就任した。1873年、契約期間満了により解雇され、東京に移る。 妻・マリーも西洋女紅の教師だった。 ◆新島八重 江戸時代後期-近代の教育者・新島八重(にいじま-やえ、1845-1932)。会津の生まれ。父・会津藩の砲術師範・山本権八、母・さくの三女。兄・覚馬より砲術を習う。藩校日新館教授・川﨑尚之助と結婚した。戊辰戦争(1868-1869)に際し、断髪、男装し参戦した。1868年、若松城籠城戦前に離婚する。八重はスペンサー銃で戦い、城外に夜襲もかけた。1871年、京都府顧問に就任の兄・覚馬を頼り、母、姪とともに上洛する。1872年、アメリカン・ボード派遣の宣教師A.J.Starkweatherと女子塾(同志社分校女紅場)を開き、同志社女子部の基礎をつくる。京都女紅場(後の府立第一高女)権舎長・教道試補になる。1875年、新島襄との婚約により、僧侶・神官らは圧力をかけ職を解雇された。1876年、洗礼を受け、襄と結婚する。京都初の洗礼式、キリスト教式の結婚式になる。1890年、夫没後、日赤に関わる。円能斎直門の茶道を教えた。88歳。 墓は若王子山の同志社墓地(左京区)にある。 ◆梅田千代 江戸時代後期-近代の教育者・梅田千代(うめだ-ちよ、1824-1889)。本姓は村島。大和(奈良県)の生まれ。父・勤皇家・村島内蔵進。1855年、梅田雲浜の後妻として嫁ぎ、2児を産む。1872年、新英学校・女紅場で製品係になる。66歳。 ◆女紅場 この地には、九条家河原町邸(河原殿)(土手町丸太町下ル、京都中央電話局上分局)があり、近代に入り皇学所が開かれる。 1872年4月14日、旧九条家内に日本最初の女学校「新英学校女紅場」が開業した。「女紅場」の「紅場(こうば)」とは、「工場」の意味に等しい。京都府立学校であり、女子教育機関として京都府の学務課・勧業課の管轄下に置かれた。経費は、勧業からの出資金を中心にして、女紅場基立金の利子に依拠した。 英学と女紅(女工)の2部門に分けられていた。生徒は、10歳未満-30歳代と様々で、当初は華士族の子女159人が学んだ。「新英学校」では、女子、男子生徒に対して、イギリス人のイーヴバンス夫妻が英語を教えていた。1873年3月、イーヴバンスの勤務評定が芳しくなく、解雇になる。7月、ウェットン夫妻が新たに教授に就任した。1874年、「英女学校女紅場」と改称している。英学の男子生徒は英学校に移っている。 「女紅場」には、手芸・手工があり、一般の女子に対して、読み書き、礼儀作法、茶、華、絵、裁縫、料理、養蚕、装飾などを教えていた。後に、同志社設立者・新島襄の妻になる山本八重(山本覚馬の妹)が、一時期、女紅場の舎監兼教導試補になり、養蚕を教えている。幕末の志士・梅田雲濱の未亡人・千代、その娘・ぬいも教壇に立った。 新英学校は、その後、1876年に「京都女学校及女紅場」と名称変更している。1882年に女学校、女紅場が統一され「京都女学校」になる。1887年に「京都高等女学校」、1901年に京都府中学校(寺町通荒神口下ル)の旧地に移転した。1904年に「京都府立第一高等女学校」と名称変更し、1948年に「鴨沂(おおき)高校」になる。 現在の鴨沂高校には、京都府立第一高等女学校の正門が残されている。旧九条家河原町別邸の茶室なども残されている。なお、運動場付近には、平安時代の貴族、廷臣の藤原道長(966-1027)によって建立された法成寺があったという。法成寺は、1058年に焼失後、息子頼通により再建、孫師実と引き継がれた。鎌倉時代末期に廃絶した。 石標の立つ現在の女紅場跡には、「京都府立第二高等女学校」が創設されている。1912年までこの地にあり、朱雀高等学校の前身になる。 なお、「遊所女紅場」という芸娼妓のための施設も設けられた。府は、芸娼妓の自由廃業のために職業指導を行っている。現在も、「八坂女紅場」として名称は残されている。祗園、先斗町の芸事の研修所になっている。また、1873年には、民費による一般女紅場も設立され、郡部にも広がる。「女紅場」自体は、1881年、1882年頃に、財政的な理由により衰退する。 なお、1877年に新島襄は「同志社女学校(当初は、同志社分校女紅場)」を創設している。 ◆石標 石標には「本邦高等女学校之濫觴(らんしょう)女紅場址」と刻まれている。この「濫觴」とは「発端・起源」の意味になる。1942年10月に、母校創立六十周年記念として京都鴨沂会により立てられた。 碑文 には、「本邦高等女 西九十三米/女紅場址 従是/学校之濫觴 南九十米」と刻まれている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 碑文、ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、『京都 歴史案内』『昭和京都名所図会 5 洛中』『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|