|

|

|

| 昭和十年水害浸水被害記念碑 (京都市上京区) Inundation damage monument |

|

| 昭和十年水害浸水被害記念碑 | 昭和十年水害浸水被害記念碑 |

|

|

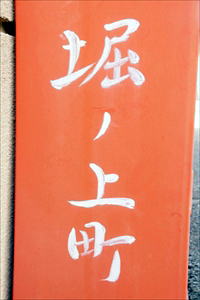

碑の西面「昭和十年六月末 大出水地上四尺」  碑の北面「上立売通 堀之上町」  碑の東にある橋の欄干  【参照】碑の北にある小川跡、報恩寺の門前  【参照】「堀ノ上町」の町名  【参照】「水落町」の町名  【参照】「上小川町」の町名  【参照】碑の東にある「小川通」 |

上京区上立売通油小路西南角に、「昭和十年水害浸水被害記念碑(しょうわじゅうねん-すいがい-しんすいひがい-きねんひ)」が立てられている。 昭和十年水害は、「京都大水害」、「鴨川大洪水」とも呼ばれている。国土地理院の「自然災害伝承碑」に登録された。 ◆歴史年表 近代、1935年、6月27日-29日、京都市内は集中豪雨の水害により被災した。 年代不詳、その後、「昭和十年水害浸水被害記念碑」が立てられた。当初、碑は現在地の向い側(堀之上町域)にあり、後に現在地に移された。 現代、2020年、3月3日、碑は、国土地理院地図の「自然災害伝承碑」に登録された。 ◆自然災害伝承碑 日本は古来より数多くの自然災害に見舞われてきた。先人は被害の記録、教訓を石碑などに刻み後世に継承してきた。 国土地理院では、2020年より全国の自然災害伝承碑などの情報を地形図などに掲載し情報公開している。地図・測量分野からの貢献として、過去の自然災害教訓の継承、教訓を踏まえた防災行動による被災被害の軽減のためという。 2021年3月に、「昭和十年水害浸水被害記念碑」も自然災害伝承碑の一つに登録された。 ◆昭和十年水害 京都市では、1934年の「室戸台風(関西風水害)」による風害で大きな被害を受けた。さらに、翌1935年に「昭和十年水害(京都大水害、鴨川大洪水)」で、当時としては記録的な集中豪雨による水害が起きた。京都市内は、2年連続で風水害を被災した。 なお、1935年の鴨川に架橋された橋の複数流失について、前年の室戸台風による山地荒廃、山林での倒木放置のため、山からの流木・流材が鴨川に流入したことが要因の一つとされている。 ◈1934年9月21日の室戸台風では、京都府測候所によると、21日午前8 時10 分に風向が東南東から南南東に推移し、9時に西向きへと変化した。この間に京都市内を台風が通過したと考えられている。8時30 分に最低気圧957.8hPa 、最大瞬間風速秒速42.1m 、8 時15分-45 分に30 分間の平均風速は秒速 30.5m の強風が観測された。 京都市内で被害家屋数は全壊数1223軒、半壊数1928軒、合計数3151軒(被災率1.6%)、死者数185人、負傷者数849人の被害が出た。市内の社寺被害数は1126軒(被災率69.9%)だった。 上京区では全壊数57軒、半壊数50軒、合計数107軒(被災率0.2%)、死者数45人、負傷者数138人だった。神社の被害数29(被災率82.9%)、寺院の被害数136(被災率43%)だった。 ◈1935年の昭和十年水害は、集中豪雨による水害になった。京都府測候所の観測では、 6月28日19時台に降雨が始まり、28日23時台、 29日2時台・6時台に時間雨量が 40mm を超えた。28日10時-29日10時の24時間雨量は269.9mであり、観測史上最高値を記録した。 このため、京都市内の鴨川、堀川、天神川(紙屋川)、御室川などが氾濫し、破堤、溢流した。浸水面積は低地の 27%を占める。家屋被災率は、最も被害の大きかった右京区42.5%、下京区29.2%、左京区26.2%だった。 京都市内の被害家屋は全壊数35軒、半壊数260軒、流失数187軒、床上浸水数12335軒、床下浸水30954軒、合計数43771軒(被災率21.4%)、死者数12人、重傷者数41人、軽症者30人だった。市内の社寺被害数126軒(被災率7.8%)にのぼった。流出橋梁数56/74。 上京区では全壊数9軒、半壊数76軒、流失数26軒、床上浸水数530軒、床下浸水数6672軒、合計数7313軒(被災率14.9%)、死者数2人、重傷者数1人、軽症者数2人だった。神社の被害数7(被災率20%)、寺院の被害数22(7%)だった。 ◈碑のある上京区小川(おがわ)学区は、北から南へ流れていた小川(おがわ)が、学区付近で東へ流路を変えた。なお、現在は暗渠になっている。 1935年6月29日午前5時に上立売小川の石橋が落ちている。その後も複数の橋梁被害が起きた。現在碑が立つ北側では、1-3尺(30㎝-0.9m)の浸水被害、南側では3尺-6尺(0.9m-1.8m)に及んだという。碑の南東方向の今出川小川附近で被害が最も大きく、川に面していた家屋は倒壊流失、半壊したという。(『京都市水害誌』1936年)。 ◆碑 昭和十年水害浸水被害記念碑は、被災後に堀之上町により立てられている。当初は上京区堀之上町域にあり、道路を挟んだ反対側だった。後に南の現在地(上京区水落町)に移建されたという。 碑文には、北面に「上立売通 堀之上町」、西面に「昭和十年(1935年)六月末 大出水地上四尺(1.2m)」と刻まれている。南面には文字か画像などあったと見られ、その後、2カ所を消している。 ◆水落町・堀之上町 付近の地名の「水落町(みずおち-ちょう)」、「堀之上町(ほりのうえ-ちょう)」のいずれも小川(おがわ)に関すると見られている。 北から流れてきた小川の流路が付近で東に変わった。水落とは流れに落差が生じたために名付けられたという。堀之上町も堀(小川)に関するという。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「昭和戦前期の京都市における風水害に伴う被災社寺の分布とその特徴- 1934 年室戸台風による風害と 1935年京都大水害の事例-京都歴史災害研究 第14号 2013年」、ウェブサイト「自然災害伝承碑-| 国土地理院」、ウェブサイト「昭和10年京都大水害-京都京都市消防局」、『京都市の地名』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|