|

|

|

| 迎称寺 (京都市左京区) Kosho-ji Temple |

|

| 迎称寺 | 迎称寺 |

|

|

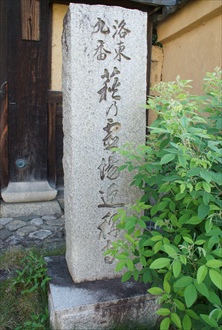

「洛東九番・萩の霊場 迎称寺」の石柱  サクラ  ハギ       朽ちた土塀 |

土塀に囲まれ南面して迎称寺(こうしょう-じ、迎稱寺)の山門がある。塀添いには萩が植えられている。山号院号は紫雲山引接院という。 時宗。本尊は阿弥陀如来像。 洛東第9番、萩の霊場。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 かつて、天台宗の寺院だったという。当初は、一条堀川辺にあった。一条道場と呼ばれていたという。後(年代不明)に、京極一条(上京区扇町)に移る。 鎌倉時代、一遍(1239-1289)が時宗に改めたともいう。 1328年、時宗の遊行6代・他阿一鎮が開いたともいう。時宗に改めたともいう。 江戸時代、1692年、旧12月、寺町の大火により焼失する。 年代不明、真如堂の移転に伴い、大興寺、極楽寺、東北院とともに現在地に移る。 ◆他阿 一鎮 鎌倉時代中期-南北朝時代の時宗の僧・他阿 一鎮(たあ-いっちん、1277-1356)。男性。号は十阿。越後/越前の生まれという。3世・智得、2世・真教の弟子ともいう。1327年より遊行し、遊行上人6世。正慶年間(1332-1334)、広島・西江寺(西郷寺)を創建する。1338年、相模藤沢の清浄光寺(しょうじょうこうじ)住持になる。師に背き、馬具の鐙で叩かれ、「鐙上人」と呼ばれたという。長楽寺の時宗祖師像7体中に木像があり、この伝承に因み額にわずかな窪みがある。79歳。 ◆稲生 若水 江戸時代前期-中期の本草学者・稲生 若水(いのう-じゃくすい、1655-1715)。男性。名は宣義(のぶよし)。江戸生まれ。父・儒医・稲生恒軒。医学を父に学ぶ。11歳で大坂に移る。16歳で京都に移り、儒学を伊藤仁斎の門に入る。木下順庵に学ぶ。本草を福山徳順(徳潤)に師事した。医業を継ぎ、丹後・永池に仕えた。1693年、儒者として加賀藩主・前田綱紀に抱えられ、以後、中国文献の動植物記事を集録した『庶物類纂(しょぶつ-るいさん)』を編纂し、 362巻で未刊に終った。61歳。 『庶物類纂』は、8代将軍・徳川吉宗の支援を得て、門人・丹羽正伯が継ぎ正続編1000巻で完成させる。尊経文庫にある。門人に野呂元丈(のろ-げんじょう)、松岡恕庵(まつおか-じょあん)など。 墓は迎称寺(左京区)にある。 ◆松原 一閑斎 江戸時代前期-中期の医師・松原 一閑斎(まつばら-いっかんさい、1689-1765)。詳細不明。男性。名は維岳、通称は才二郎。長門国(山口県)の生まれ。京都で張仲景(漢の名医)を奉じる古方による医療を行う。75歳。 子・敬輔は小浜藩藩医になり代々小浜に住んで医を業とした。 墓は迎称寺(左京区)にある。 ◆小林 方秀 江戸時代中期-後期の医師・小林 方秀(こばやし-ほうしゅう、1726-1792)。詳細不明。本姓は赤松、名は政浚、字は文泉。播磨(兵庫県)の生まれ。宇野明霞(めいか)に儒学を学ぶ。山脇東洋に古医方(こいほう)を学び、京都で開業した。67歳。 二条家の信頼をうけ、法眼の位を与えられた。 墓は迎称寺(左京区)にある。 ◆小林 順堂 江戸時代中期-後期の医師・小林 順堂(こばやし-じゅんどう、1755-1826)。男性。本姓は田淵、名は淑、字は子慎、号は亀渓。播磨(兵庫県)の生まれ。京都で皆川淇園(きえん)に儒学を学ぶ。小林方秀(ほうしゅう)に医学を学び、方秀の養子になる。1806年、朝廷の医員になった。72歳。 法眼。名医といわれた。 墓は迎称寺(左京区)にある。 ◆仏像 本堂に本尊「阿弥陀如来像」、脇壇に「不空羂索観世音像」、「一遍上人像」などを安置する。 ◆萩 土塀添いに植えられた萩(9月中旬-下旬)で知られている。洛東第9番・萩の霊場として知られる。 ◆墓 江戸時代中期-後期の典医・小林方秀(1726-1792)、医師・小林順堂(1755-1826)、医学者・松原一閑斎(1689-1765)、古方家・松原一貫斎(1728-1792)。 本草学の祖・稲生若水(1655-1715)、稲生家、姻戚・雨森家などの墓がある。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『増補版 京の医史跡探訪』 、『京の医学』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|