|

|

|

| 大枝神社 (京都市西京区) Oe-jinja Shrine |

|

| 大枝神社 | 大枝神社 |

|

|

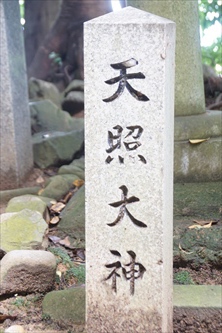

拝殿   本殿の覆屋  本殿  本殿  稲荷社  稲荷社  稲荷社、倉稲御魂神(うかのみたまのかみ)  八幡宮  天満宮  不動明王  不動明王  山の神社  神宮遥拝所、天照大神(あまてらすおおかみ)  神宮遥拝所  神宮遥拝所、古墳  【参照】境内西にあった安正寺跡  【参照】境内西にあった安正寺跡 |

山城と丹波を結ぶ旧山陰道に面した山裾に大枝神社(おおえ-じんじゃ)がある。境内地は2反4畝16歩(736坪、2433㎡)の広さがある。沓掛町(くつかけ-ちょう)の産土神として崇敬されてきた。

祭神は高美計神(たかみけのかみ)、この地の先住民・大枝氏の祭祀神という。兒大國御魂神(ちごおおくにみたまのかみ)も祀るともいう。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、967年、乙訓郡大井(おとぐにごおり おおい)神社と記されている。(『延喜式』)。当初は、厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)の幼児像が祀られていたという。そのため、千児(ちご)明神と呼ばれたといいう。 その後、児子(兒子)神社は境内の東方(大枝塚原町)に移る。 近代、1873年、村社になる。 ◆大枝氏 大枝氏は、かつて土師宿禰(はじのすくね)で江家(ごうけ)と呼ばれた。 奈良時代、790年に本主が地名の大枝に因み、大枝朝家臣の姓を贈られる。平安時代より文章道で仕える。平安時代前期、866年に音人(おとんど)が大江に改めた。 子孫に室町時代の北小路家、ほかに長井、那波、毛利などがある。 ◆文化財 境内に、江戸時代中期、「享保八年(1723年)」の銘のある石灯籠が立つ。 ◆古墳 境内に古墳時代後期の円墳が残されている。石室の天井石が露出している。直径11m。 ◆安正寺 大枝神社の西隣に、かつて安正寺はあった。江戸時代前期、1615年に建立され、曹洞宗の寺院だった。小畑川の南にあり、大寺院だったという。 大火により被災し、その後、荒廃した。現在、周辺に堂宇などは見当たらない。石碑、墓石がわずかにある。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、大礼祭(5月21日、21日の直前の日曜日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 大枝神社奉賛会の説明板、『京都・大枝の歴史と文化』『文化財と遺跡を歩く 京都歴史散策ガイドブック』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|