|

|

|

| 能化院 (京都府宇治市) Noge-in Temple |

|

| 能化院 | 能化院 |

|

|

「不焼地蔵尊 能化院」   収蔵堂   【参照】境内南にある茶畑 |

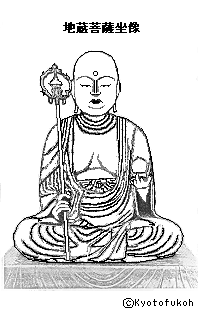

宇治の木幡(こはた)に能化院(のうげ-いん/のうけ-いん)は建つ。二度の兵火を免れたという不焼地蔵(やけん-じぞう)で知られている。 曹洞宗、宗仙寺(下京区) の末寺、本尊は地蔵菩薩坐像。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、802年、武官・坂上田村麻呂(758-811)が第50代・桓武天皇の勅許を得て創建したともいう。蝦夷征討で守護した多聞天の霊示により、多聞天像を安置したともいう。開山は法相宗の僧・延鎮(?-821?)ともいう。当初は他聞山(多聞山とも)観音院本願寺と称した。(寺伝) 長保年間(999-1004)/998年、公卿・藤原道長(966-1027) が菩提寺になる浄妙寺建立のために木幡を訪れ、本願寺に宿泊した。道長は延暦寺横川の僧・恵心僧都(源信、942-1017)に命じて地蔵菩薩像を彫らせ中興したともいう。(寺伝)。恵心が開山ともいう。 藤原道長の子・公卿の頼通(992-1074)の正室・隆姫女王(たかひめ -じょおう、995-1087) が、地蔵尊に安産祈願したともいう。以来、安産・子安地蔵としても知られたという。(寺伝) 1160年、後白河上皇(第77代)の近臣と源平対立が結びついた平治の乱の際に、前年、1159年、木幡一帯は武将・源義朝(1123-1160)によって全焼する。だが、地蔵菩薩像だけが救い出される。その後、第78代・二条天皇より不焼山能化院地蔵尊の号を贈られたともいう。(寺伝) 鎌倉時代、1195年、鎌倉幕府初代将軍・源頼朝(1147-1199) により再興される。(寺伝) 1221年、後鳥羽上皇(第82代)が鎌倉幕府討幕の挙兵をした承久の乱で、都へ攻めた北条軍により寺は火を放たれ全焼した。この際に地蔵尊は焼け残ったという。(寺伝) 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)末年、創建されたともいう。 江戸時代、1629年、本堂、庫裏が再建された。 1664年、曹洞宗宗仙寺4世・長訓により曹洞宗として再興される。(寺伝)。この時、地蔵尊が遷されたともみられている。 現代、1956年、地蔵尊修造に際して「焼山能化院地蔵縁起」が発見される。 1977年、収蔵庫が竣工する。 ◆延鎮 奈良時代-平安時代前期の法相宗の僧・延鎮(えんちん、?-821?)。男性。賢心(けんしん)。大和・高野山真言宗の子島(嶋)寺の報恩に師事し、その没後、子島寺を継いだ。778年、行叡(ぎょうえい)と出遭い、京都・乙輪(音羽)山に移り庵を結ぶ。798年、坂上田村麻呂が同地に開いた清水寺の開祖になる。 優婆塞(うばそく、仏教の在家信者の男子)様の修行者とされる。 ◆坂上 田村麻呂 奈良時代-平安時代前期の武将・坂上 田村麻呂(さかのうえ-の-たむらまろ、758-811)。男性。父・武将・坂上苅田麻呂(かりたまろ)の2男。百済系渡来氏族・漢氏の一族。780年、近衛将監、791年、近衛少尉のまま征東副使の一人として参戦し、793年、陸奥国の蝦夷との戦いで戦功を上げた。795年、京都に凱旋した。近衛少将・木工寮の木工頭、796年、陸奥出羽按察使・陸奥守、鎮守将軍になる。797年、第50代・桓武天皇は、征夷大将軍に任じた。東北経営、平定に関わる。798年、清水寺に仏殿を造る。801年、桓武天皇より節刀を贈られ、4万の兵を率いて戦い、勝利し帰京した。従三位、近衛中将になる。802年、胆沢城を築く。造胆沢城使の時、蝦夷の族長・阿弖流為、 盤具母礼らが投降する。阿弖流為らを伴い入京した。後に2人は処刑される。803年、造志波城使として志波城を築城し、804年、再び征夷大将軍に任じられた。造西大寺長官を兼ねた。805年、参議、3度目の遠征は中止になる。807年、右近衛大将に任じられ、清水寺を創建した。810年、第51代・平城上皇と第52代・嵯峨天皇が対立した平城太上天皇の変(薬子の変)では、嵯峨天皇の側につき、上皇の東国行きを止めた。中納言、兵部卿などを経て、810年、正三位大納言まで昇る。粟田の別業(東山区粟田口)で亡くなる。贈従二位。娘・春子は桓武天皇の後宮に入り、葛井親王を産んだ。54歳。 死後、栗栖野で葬儀が営まれたといわれ、嵯峨天皇の勅により、甲冑、剣、弓矢をつけた姿で棺に納められた。平安京に向かい、立ったまま埋葬されたという。国家に危急ある時、塚の中で大きな音がしたといわれる「将軍塚鳴動」の伝承がある。 墓地は、現在地の宇治郡栗栖村(山科区栗栖野)、西野山古墳(山科区西野山)、東山山頂の将軍塚(東山区)にも葬られたとされ伝説化した。近代、1895年の「平安遷都1100年祭」に際して、現在地栗栖野の墓が整備された。54歳。 ◆隆子 女王 平安時代中期-後期の隆子 女王(たかこ-じょおう、995-1087)。女性。隆姫(たかひめ)女王。父・具平(ともひら)親王の第1王女。藤原頼通と結婚し、従一位にすすむ。高倉北政所(たかくら-きたの-まんどころ)と称された。93歳。 ◆地蔵 収蔵堂安置の「地蔵菩薩坐像」(135.5㎝)(重文)は、鎌倉時代/藤原時代(平安時代)作という。「不焼地蔵(やけん-じぞう)」と呼ばれている。半丈六の地蔵菩薩坐像は、右手に錫状、左手に宝珠を捧げ、結跏趺坐している。腹部の下衣に結び目があり、腹帯に見えることから腹帯地蔵ともいう。円頭光の光背、木造、寄木造、半漆箔、彩色。 伝承として平安時代の作ともいう。平安時代中期-後期、長保年間(999-1004)、藤原道長(966-1028)が浄妙寺建立のために木幡を訪れ、この地の本願寺に宿泊した。夢枕に多聞天が立ち、寺に地蔵菩薩を安置せよという。道長は延暦寺横川の僧・恵心僧都(源信、942-1017)に命じ、地蔵菩薩像を彫らせ中興したともいう。造立は平安時代中期、983年ともいう。 地蔵尊は、二つの兵火を免れたため不焼地蔵と呼ばれている。平安時代後期、1159年、平治の乱では木幡一帯は源義朝によって焼き払われた。だが、地蔵菩薩像だけが救い出される。また、地蔵尊は独りで森に向かい(飛んだとも)、兵火より避難して無事だったという。(『山州名跡志』巻15)。このため、「やけずの地蔵」「やけん地蔵」と呼ばれる。逸話を伝え聞いたという二条天皇より「不焼山能化院地蔵寺」の号を贈られたともいう。その後、鎌倉時代前期、1221年、承久の乱では、都へ攻めた北条軍により火を放たれ寺は全焼した。だが、この際にも地蔵尊は焼け残ったという。 平安時代、公卿・藤原頼通の正室・隆姫女王(995-1087) 、公卿・近衞基通(1160-1233) の正室・平完子(たいら-の-さだこ/かんし、?-?)が地蔵尊に安産祈願したともいう。以来、安産・子安の地蔵としても知られる。 ◆建築 ◈「本堂」は、江戸時代前期、1629年に再建された。 ◈「収蔵庫」は、現代、1977年に建てられた。 ◆浄妙寺 木幡には藤原北家一門の墓所があった。ただ、藤原道長の頃には荒廃していたため、道長により一門の権威の象徴として浄妙寺が建立される。平安時代後期、1004年に工事が始まり、翌年1005年に法華三昧堂が建立され、本尊・普賢菩薩が安置される。その後も伽藍建立が続く。1027年、道長の遺骨もこの地に葬られる。鎌倉時代前期、1192年に寺は藤原家の手を離れ、鎌倉時代後期、延慶年間(1308-1311)に焼失、南北朝時代に廃絶したという。 現代、1967年、能化院の北東、御蔵山西麓の「ジョウメン寺」(木幡小学校付近)より三昧堂跡とみられる遺構が確認された。 ◆石 境内に、牛若丸(源義経、1159-1189) と母・常盤御前(1138-?) が腰掛けたという石もある。 *普段は非公開。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都府宇治郡誌』、『宇治の歴史と文化』、『日本地名大辞典 京都府 上』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都府の地名』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|