|

|

|

| 浄福寺 (京都市上京区) Jofuku-ji Temple |

|

| 浄福寺 | 浄福寺 |

|

|

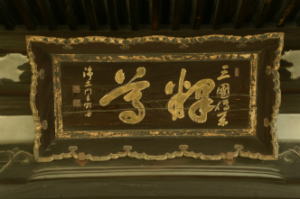

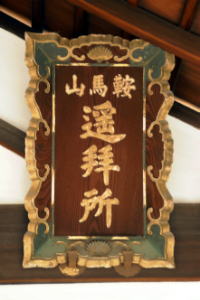

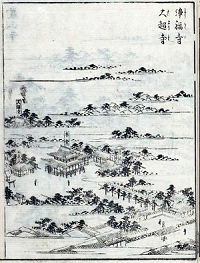

東門    南門、17世紀前半の再建による。  本堂南面  本堂  本堂  本堂  本堂裳階    仏殿  礼堂(左)と仏殿  礼堂の屋根(左)上に仏殿屋根が重なる。両屋根の下に両下げ造りの合の間が二棟を繋いでいる。    玄関  庫裏  薩摩藩士により傷つけられた庫裏の柱  釈迦堂(京都市指定文化財)  釈迦堂  釈迦堂  引摂地蔵堂  引摂地蔵堂、地蔵菩薩立像  塔頭の一つ長徳院  宝蔵  宝蔵   護法堂、護法大権現を祀る。   護法堂、天狗の絵馬  護法堂  護法堂、天狗の団扇の絵馬  護法堂  護法堂  鐘楼  諸天善神・鞍馬山遥拝所  諸天善神・鞍馬山遥拝所  諸天善神  鞍馬山遥拝所  弁財天社、稲荷社  弁財天社、稲荷社  弁財天社、稲荷社  弁財天社、稲荷社、不明  弁財天社、稲荷社、不明  弁財天社、稲荷社、不明   地蔵  浄福寺幼稚園  クロガネモチの巨木、護法堂の裏  ケヤキの巨木  江戸時代の第119代・光格天皇皇女霊妙心院(1811-1811)の墓  霊妙心院墓  霊妙心院墓、宝篋印塔の笠、相輪部分  【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた浄福寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

浄福寺(じょうふく-じ)は、朱塗りの山門が浄福寺通に面している。「日本最古の違法建築の寺」として知られる。「引接地蔵」と呼ばれる地蔵尊が安置されている。赤門があることから「赤門寺(あかもん-でら)」、「村雲(むらくも)寺」ともいう。山号は恵照山(えしょう-ざん)という。 浄土宗知恩院派、本尊は阿弥陀如来。 江戸時代の洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第14番(7番とも)札所、札所本尊は浄土引接地蔵。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 奈良時代-平安時代、延暦年間(782-806)、奈良・興福寺の学僧・賢憬(けんけい)が葛野郡村雲に堂宇を建立した。唐より将来した釈迦如来像を安置したという。平安時代には、二十五大寺のひとつとされた。(寺伝、『拾芥抄』)。当初は天台宗だった。一誓を開山に迎えたともいう。 また、平安時代、896年、第58代・光明天皇中宮・班子(はんし)が建立したともいう。天台宗と法相宗の年分度者2人を出す。定額寺に列せられ、「浄福寺」の額を贈られたという。(『類聚三代格』) 901年、宇多法皇(第59代)は、亡き母・班子女王のために当寺で一切経を供養する。(『日本紀略』) 912年、焼失する。 960年、焼失した。 天台僧・良源(912-985)が西坂本(左京区)に再興する。 再び焼失する。 鎌倉時代、1276年、第91代・後宇多天皇の勅により、一条村雲(上京区)に移る。以後、「村雲寺」とも呼ばれた。(『拾芥抄』) 14世紀(1301-1400)初め、臨済宗・仏燈国師(約翁徳倹)の一門が住した。 1318年、後宇多天皇の命により、鎌倉・建長寺の元暁(がんぎょう)が住した。 南北朝時代、1344年、元暁の請願により室町幕府の祈願寺になる。室町幕府初代将軍・足利直義が300貫文を寄付する。(『浄福寺由緒書』) 1482年、宗清が天台宗に改めた。 1525年、第104代・後柏原天皇は、知恩院・超誉存牛に帰依した。当寺の三昧堂建立を許し、「念仏三昧堂」の勅額を寄せる。「天台浄土宗」と称し、以後、浄土宗を兼学にする。 1571年、崇林(そうりん)が入寺、浄土宗専宗に改めた。 1572年、知恩院末寺になる。 安土・桃山時代、1587年/天正年間(1573-1592)、相国寺門前北に移る。 江戸時代、1615年、現在地に移る。京都所司代・板倉勝重が援助したという。 1628年、鐘楼が再建される。 寛文年間(1661-1673)、浄土引接地蔵は第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ、洛陽四十八願所の霊場のひとつになる。 享保年間(1716-1736)、鐘楼、南門を除き焼失したともいう。 1719年、焼失したともいう。 1730年、旧6月20日、享保の大火(西陣焼け)で類焼した。災禍翌日、焼失した報恩寺、浄福寺、大超寺、護念寺、瑞雲院、親縁寺各庵、香林寺、無量寺、善福寺の9寺は、知恩院へ被害を届けている。(『知恩院日鑑』) 1731年、西陣焼けでは焼失を免れたともいう。(『西陣天狗筆記』) 1731年-1733年/1733年、現在の本堂が再建されたともいう。 1736年、方丈が再建される。 1756年、釈迦堂が再建された。 1788年、天明の大火により焼失する。本坊は類焼を免れた。(『翁草』) 幕末、境内は薩摩藩下級武士の宿所になる。藩士らは「浄福寺党」と呼ばれる。 近代、1887年、境内に当寺、建仁寺、本圀寺、妙覚寺による共済学校が開校する。現在の浄福寺幼稚園の前身になる。 現代、1985年、本堂以下9棟が京都市指定文化財になる。 ◆賢憬 奈良時代の法相宗の僧・賢憬(けんけい、714-793)。男性。賢璟。尾張国(愛知県)の生まれ。興福寺の宣教に師事、754年、唐の僧鑑真を難波に迎え、755年、旧戒を破り鑑真に具足戒を受けた。758年、唐招提寺に一切経を奉納。774年、律師。778年頃、大和国室生山で延寿法を修し、山部皇太子(第50代・桓武天皇)の病を治した。780年、多度大社神宮寺に三重塔を建立した。宝亀年間(770-780)、室生寺を創建した。784年、大僧都。785年、最澄の戒牒や『多度神宮寺伽藍縁起並資財帳』に、僧綱の一人として署名した。793年、平安遷都選定に際し山背に派遣される。比叡山文殊堂供養で導師をつとめた。賢璟(けんきょう)、尾張僧都、尾張大僧都とも呼ばれた。79歳。 ◆班子 女王 平安時代前期の女御・班子 女王(はんし-じょうおう、833-900)。女性。嵯峨野の旧仲野村の生まれともいう。父・第50代・桓武天皇皇子・仲野親王。時康親王(第58代・光孝天皇)の即位前に妃になる。定省親王(第59代・宇多天皇)、為子内親王ら4男4女を産む。884年、光孝天皇即位により従三位女御、887年、宇多天皇即位により皇太夫人、孫第60代・醍醐天皇即位により皇太后になる。897年、醍醐天皇に娘・為子内親王を入内させる。生前、藤原時平による妹・穏子の入内を拒み続けた。仁和寺で出家し、御室に過ごした。68歳。 ◆川端 道喜 安土・桃山時代の豪商・餅商人・川端 道喜(かわばた-どうき、?-1592)。男性。本名は中村五郎左衛門、通称は餠屋。正親町(内裏近辺)/鳥羽の餅屋・渡辺進(すすむ)に婿入りし渡辺弥七郎と称した。入道し道喜と号した。1504年頃、皇居垣外を流れる御溝(みかわ)傍の新在家(しんざいけ)に住み、川端を屋号とした。禁裏被官人として諸役免除の特権を得て、禁裏六町組の宿老としても活躍した。永正年間(1504-1521)、京都で餅座の権利を得、皇室の衰微を悲しみ、粽・餅(「お朝物」[朝餉の儀])を御所に献上する。1577年、内裏築地修造の作事奉行を務め、私財を投じて尽力した。織田信長から、酒役などの租税を免除されたという。1591年、新在家絹屋町(のち川端町)に移住し、餅・粽(ちまき)を商った。 国学、和歌、茶道、芸能に親しみ、公家・武家衆と交遊した。六町組関係史料などを伝える。子孫も代々道喜を称し、京都で菓子舗を継ぐ。 墓は浄福寺(上京区)にある。 ◆鷺 仁右衛門 室町時代後期-江戸時代前期の狂言師・鷺 仁右衛門(さぎ-にえもん、1560-1650)。男性。本姓は長命、初名は猪(伊)右衛門、法名は宗玄。正次、俗称は大鷺。河内国(大阪府)の生まれ。叔父・鷺三之丞(さんのじょう)に学ぶ。初め長命座、後、宝生(ほうしょう)座に属した。京都の手猿楽としても活躍した。徳川家康の愛顧により、1614年、上意により観世座付になる。91歳。 鷺流の実質的な流儀の確立者になった。即興的な芸で人気を得た。代々宗家は仁右衛門の名を継ぐ。近代に仁右衛門家は廃絶した。 墓は浄福寺(上京区)にある。 ◆名古屋 玄医 江戸時代前期の医師・名古屋 玄医(なごや-げんい、1628-1696)。男性。字は閲甫、富潤、号は丹水子など。京都の生まれ。経書を羽州宗純に学び、周易占法に通じた。壮年に初めて医を学ぶ。明の喩嘉言著『傷寒尚論』を読み、張仲景を師とし医方復古を唱える。見証に即した有効治療を提唱し、古医方の始祖になる。後の江戸・蘭学に影響した。晩年は病床にありながらも病客に接し、『難経注解』など多くを著した。69歳。 墓は浄福寺(上京区)にある。 ◆霊妙心院 宮 江戸時代後期の皇女・霊妙心院 宮(れいみゅょうしんいん-の-みや、1811-1811)。詳細不明。女性。父・第119代・光格天皇、母・掌侍・東坊城和子(東坊城益長女)の第3皇女。0歳。 ◆柳原 安子 江戸時代後期の歌人・柳原 安子(やなぎわら-やすこ、1784-1867/1866)。女性。法号は桂芳院。父・正親町三条実同(おおぎまち-さんじょう-さねどう)。大納言・柳原均光(なおみつ)と結婚した。香川景樹に学び、桂門女流歌人の中では第一とされた。家集『月桂一葉』『桂芳院遺草』など。83歳。 墓は浄福寺(上京区)にある。 ◆山田 文厚 江戸時代後期-近代の画家・山田 文厚(やまだ-ぶんこう、1846-1902)。男性。京都の生まれ。字は和平、通称は平三郎。塩川文麟(ぶんりん)に学ぶ。内国勧業博覧会、内国絵画共進会、パリ万博、新古美術品展などに出品し受賞した。1889年、京都市画学校教諭。作品「華頂山雨景ノ図」「琴棋書画図」など。57歳。 墓は浄福寺(上京区)にある。 ◆仏像・仏画 ◈本堂内陣に須弥壇上に本尊「阿弥陀如来像」を安置する。胎内背部に平安時代後期、「永長元年(1096年)」の銘が入る。木彫漆箔。 ◈釈迦堂に、「釈迦仏」を安置している。三国伝来と伝える。栴檀瑞像になる。 ◆地蔵 地蔵堂に「地蔵菩薩立像」を安置している。江戸時代作、また、室町時代後期作ともいう。右手に錫状、左手に宝珠を高く掲げている。円光の光背を背負い、極彩色。像高2m。 ◆建築 江戸時代中期の浄土宗寺院の伽藍配置様式を伝えているという。本堂ほか8棟、釈迦堂(1756年)、方丈(1764年)、書院(1734年)、玄関(1734年)、鐘楼(1628年)、南門(1657年)、東門(赤門)(17世紀前半)が京都市指定有形文化財に指定されている。 ◈「本堂」は江戸時代中期、1731年の西陣焼けでは焼失しなかったという。ただ、この時焼失し、その後再建されたともいう。1733年に再建されたともいう。1731年-1733年に再建されたともいう。 江戸時代前期、1666年、幕府より「三間梁機制」という建築に関する御触書が発せられた。「寛文八年令」の『御触書寛保集成』であり、全国の寺院に適用された。建物の上屋の梁間は、3間(19.5尺=5.9m)内に制限された。桁行の規制はなかった。本来は、武家屋敷の伊達家愛宕上屋敷の規制のために設けられた、1643年の御触書に端を発している。1657年には町人屋敷にも拡大され、さらに規制は全国の寺院に及んだ。その後、8代将軍・吉宗の「享保の改革」(1716-1745)で幕府は規制を厳格に運用するようになったという。 寺では、梁に規制があるため、桁を伸ばすことで広い堂内を確保しようとした。南の入母屋造の礼堂と北の寄棟造の仏殿の間を、両下げ造の「合の間」で繋いだ複合建築になる。外観は南北に二つの建物が並列するように見せ、内部は二つの部屋を一つの部屋とし、奥行き9間の大広間を確保した。役人は違法ともいえず、この「日本最古の違法建築」を黙認したという。入母屋造、重層、本瓦葺。 ◈「釈迦堂」(京都市指定文化財)は、江戸時代中期、1756年の再建による。三間堂。 ◈「地蔵堂」は、四柱造、本瓦葺。 ◈「鐘楼」は、江戸時代前期、1628年に再建された。 ◆障壁画 ◈本堂裏堂壁画は江戸時代の鶴沢探鯨(?-1769)筆「拈華微笑図」による。 ◈方丈障壁画は江戸時代-近代の山田文厚(1846-1902)筆「天井龍図」の鳴き龍、江戸時代の岸駒(1756/1749-1839)筆「十六羅漢図」「虎の絵」による。 ◆絵解き法話 「絵解き法話」が行われている。江戸時代の木版画で森田易信筆の「仏説阿弥陀経変相 善光寺蔵版」(1848)による浄土宗の絵解き法話の例を挙げる。釈迦が説いた浄土三部経の一つ「阿弥陀経」の「極楽」より。 釈迦は、祇園精舎で大勢の弟子を前に極楽について話した。極楽では阿弥陀仏が人々に教えを説く。極楽には、七重の垣根、網飾り、並木があり、樹木は金、銀、青玉、水晶で、池は七宝でできている。蓮の花は青、黄、赤、白の4色に咲き、それぞれその色の光を放つ。人は蓮の葉の上で戯れ、新しく極楽に生まれた人は合掌する。極楽には、いつも清らかな音楽が流れ、黄金の大地には花が降りそそぐ。人々は、毎朝、他の仏の国に飛んでいき、その仏を花で供養している。昼には極楽に戻り、食事をしてその後は瞑想や散歩をする。美しい鳥が一日に6回 仏教の教えを説いて鳴く。さわやかな風が吹いて、人々は「仏・法・僧」を念じている。 阿弥陀仏の光明や寿命は無限である。一心不乱に念仏を唱えると、臨終の際に阿弥陀仏と菩薩が迎えに来るという。 ◆十王図 室町時代後期、1489年、土佐光信筆、絹本著色「十王図」(重文)が伝わる。十王図とは、冥界に棲むという10人の王を描いた絵のことで、読み書きのできない人々に対して、これらの絵解きをすることで仏法と行いを戒めたという。 人はその没後、多くは中陰と呼ばれる存在になる。人の死後7日後毎に、その後は100日、一周忌(1年後)、三回忌(2年後)の節目に、これらの王の前で順番に生前の罪業を裁かれるという。通常は7度の裁きが待ち受け、決まらなければ追加の審理が3回行われる。 もとは、中国で仏教、道教思想と習合したもので、日本では、平安時代末期の末法思想、冥界思想、儒教思想も加わる。鎌倉時代には、本地仏がそれぞれの王に対比された。また、独自の三途の川(賽の河原)、奪衣婆(だつえば)、懸衣翁(けんえおう)などの概念が加わった。江戸時代には十三仏信仰も生まれた。 十王として、1.秦広王(しんこうおう)は仏教の五戒(不殺生戒、不偸盗戒、不邪婬戒、不妄語戒、不飲酒戒)を審理する。2.初江王は殺生について、3.宋帝王は邪婬について、4.五官王は生前の言動について、5.魔閻王は生前の悪業のすべてを浄玻璃の鏡に写し、閻魔帳により指摘する。6.変成王(へんじょうおう)は、閻魔王の報告に基づき裁きを下す。7.泰山王は六の鳥居(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道)を示し、自らに選ばせる。8.平等王は、改心できないものを裁く。家族、親族による追善供養により、その罪は軽減され救済される。9.市王と10.五道転輪王は平等王に同じ。 三途の川(賽の河原)とは、此岸(現世)と彼岸(あの世)を分ける境目にあるとされる。奪衣婆とは、三途の川を渡った衣領樹(えりょうじゅ)の下で待つ。懸衣翁は亡者から剥ぎ取った衣類を衣領樹の枝にかけ、罪の重さをその枝のしなり具合で測る。 俗信として子どもは、親より先に死に、親を哀しませた不孝により三途の川を渡れない。生前の布施行を行う間もなかったため、親の供養のために賽の河原で石を積み布施行をし続ける。だが、積み石が完成する前に鬼が塔を破壊してしまう。ただ、地蔵はそうした子どもをいつも見守っている。地蔵は、この世とあの世を自由に行き来し、地獄で苦しむ者、苦悩する者をも救うという。 ◆天狗伝承 江戸時代後期、1788年、天明の大火により焼失するが、本坊は類焼を免れた。東門(赤門)の手前で火勢は止まったともいう。 伝承があり、この時、鞍馬天狗が赤門(クロガネモチの木とも)に飛来し、大きな団扇で扇いだので火を食い止めたという。境内の護法堂に護法大権現として天狗が祀られている。 ◆文化財 ◈室町時代後期、1489年の土佐光信筆「十王像」10幅(重文)は、かつて宮中の仏事に使われていたものを、室町時代後期、1530年に第105代・後奈良天皇より贈られた。京都国立博物館寄託。 ◈山田文厚筆「寒山拾得之図」。 ◈鎌倉時代の木版画、「阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図」2幅(重文)、東京国立博物館寄託。 ◈室町時代、土佐光信筆「阿弥陀教変相図」。「観無量寿経曼荼羅(当麻曼荼羅)」「無量寿経曼荼羅」「法然上人涅槃図」「選択集十六章の図」。江戸時代の画僧・古礀(こかん、1653-1717)筆「法然上人絵伝」。 ◈鎌倉時代中期、1273年銘の「鰐口」(重文)があり、現在は、西教寺(大津市)に移された。 ◆薩摩浄福寺党 幕末、薩摩藩の京都藩邸は錦小路辺にあった。また、相国寺の西に二本松藩邸が新設れた。さらに、浄福寺の客殿、本坊などを宿所にしたという。20人ほどの下級武士が集い、「浄福寺党」とも呼ばれた。当時の薩摩藩士が付けたという刀傷が書院玄関の柱などに残されている。 ◆島津歳久 室町時代-安土・桃山時代の武将・島津歳久(1537-1592)。島津貴久(たかひさ)の3男。通称は金吾。薩摩祁答院(けどういん)領主。安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉の九州の役で兄義久は降伏したが、最後まで抵抗し秀吉に面会しなかった。歳久領内を秀吉が通行した際に、家臣が秀吉の駕籠に矢を放ったこともあるという。1592年、島津氏家臣・梅北国兼による肥後佐敷での梅北一揆が起こる。秀吉の朝鮮出兵への不満だったともいう。国兼は戦死し、その遺骸は晒された。その妻も火炙りに処られた。一揆に歳久の多くの家臣が関わったとして、歳久は秀吉により薩摩の竜ヶ水で自刃に追い込まれた。 歳久の首は、肥前名護屋城の秀吉の元に送られ、首実験の後、一条戻橋で晒された。歳久の従兄弟・島津忠長は、大徳寺の玉仲とともに、市来家家臣に首を盗ませ浄福寺に埋葬したという。近代、1872年、歳久末裔の日置島津家14代・島津久明が薩摩に遺骨を持ち帰る。帖佐(鹿児島県姶良町)の総禅寺に埋葬されていた胴とともに、竜ヶ水の平松神社(心岳寺)に改葬した。その後、大乗寺跡(日置市)に改葬されたという。兄義久は今熊野観音寺に墓がある。(「ワシモ・WaShimoのホームページ」) ◆庭園 枯山水式の庭園がある。天龍松、龍の浮き彫りのある燈籠、景石などにより構成されている。 ◆塔頭 常照院、玉林院、松声院、雲松院、長徳院があったという。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆墓 ◈室町時代-安土・桃山時代の富商・粽菓子商の川端道喜(?-1592)、室町時代-江戸時代の能楽・狂言師・鷺流初代の鷺仁右衛門(1560-1650)、 ◈安土・桃山時代、1592年に豊臣秀吉に逆らい自刃に追い込まれた薩摩藩士・島津歳久(1537-1592)が一時寺に埋葬されていた。近代、1872年に郷里に遷され改葬された。 ◈江戸時代の第119代・光格天皇皇女霊妙心院(1811-1811)、江戸時代前期医師・古医方の名古屋玄医(1628-1696)、江戸時代-近代の日本画家・山田文厚(1846-1902) 、江戸時代後期の歌人・柳原安子(1784-1867)の墓がある。 ◆木 雄木のクロガネモチ(上京区名木)は、江戸時代、1788年の天明の大火に際して、鞍馬の天狗が天から舞い降り、木の上から大団扇で扇いで門前で火を止めたといわれている。「ミズモチ」といわれている。 ケヤキ(上京区名木)、玄関前に菩提樹(6月初旬開花)、沙羅双樹。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京都歴史案内』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都大事典』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本の美をめぐる 48 地蔵草紙と飢餓草紙』 、『京 no.55』、ウェブサイト「京都西陣の瑞雲院にみる『享保の大火』からの本堂再建 京都歴史災害研究 第13号(2012年)」、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|