|

|

|

| 禅定寺 (京都府宇治田原町) Zenjo-ji Temple |

|

| 禅定寺 | 禅定寺 |

|

|

中門    山門  山門  山門  山門  山門  山門  山門  山門    手水舎  本堂  本堂  本堂  本堂    本堂、不動明王(中央)、矜羯羅童子(右)、制多迦童子  本堂、彼岸・悟の窓(右)、此岸・迷の窓  本堂裏の庭園   観音堂  観音堂  観音堂  観音堂  観音堂  観音堂  観音堂  観音堂  水子地蔵尊  水子地蔵尊  賓頭盧尊者、撫で仏   地蔵堂  地蔵堂  十八善神堂  十八善神堂  十八善神堂  十八善神堂  収蔵庫  収蔵庫  庫裏   鐘楼  梵鐘  弁財天  境内の池  当山守護 天狗松本坊持?  五輪塔(重文)  「禅定寺平成大涅槃図」(縦8m、横45m)  句碑「花栗や森のはつれに月の出て」(葆光)  「念ずれば花ひらく」の120番句碑。仏教詩人・坂村真民(1909-2006)、1989年建立。   四阿    桜  境内裏山からの眺め  柿屋(かきや)  孤娘柿(ころがき、古老柿)作り   孤娘柿(ころがき、古老柿)  おとめ観音  美女石の祠、天狗像  孤娘柿(ころがき、古老柿) |

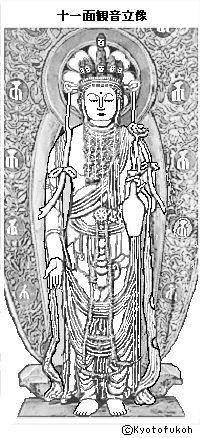

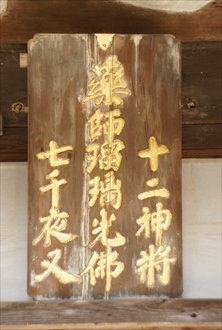

宇治田原の地は、宇治より瀬田・信楽に抜ける峠筋にあり、かつては宇治田原越、禅定寺越といわれていた。平安時代には軍事的要地とされていた。 禅定寺(ぜんじょう-じ)は、府道783号線より山腹へ一直線に延びる参道石段を上りきった高台にある。境内を含む裏山一帯は、府の歴史的自然環境保全地域に指定され豊かな里山の自然を残している。寺は、多くの重要文化財指定の美仏を所蔵していることで知られている。 正式名称は山号、院号合わせ、白華補陀落山観音妙智院禅定寺(びゃくげ-ほだらくさん-かんのん-みょうちいん-ぜんじょう-じ)という。 曹洞宗大乗寺派、本尊は十一面観音。 かくれ古寺南山城六山めぐり(禅定波羅蜜)の一つ。西国33番番外札所。道元を慕う釈迦三十二禅刹霊場。京滋百観音霊場、京都南山城古寺の会に参加。 ◆歴史年表 奈良時代、この地は久和利(くわり)郷、桑在(くわり)の里と呼ばれ、興福寺の末寺・桑在寺(くあり-じ/くわり-じ)があったという。一帯は山岳宗教の行場になっており、寺は禅定寺の前身だったともいう。(「禅定寺造営年次目録」) 平安時代、987年、萱葺の大房(6間2面)が建立されている。 991年/正暦・長徳年間(990-999)、藤原兼家の帰依を得て、東大寺別当・平崇(へいすう/へいそ)により禅定寺が創建された。平崇は私領の山野を卜定して堂を建立し、十一面観音像(8尺)を安置したという。摂関家の援助によったともいう。(寺伝)。創建時は天台宗であり、東大寺に平崇が建てた正法院の末寺だったともいう。また、華厳宗、真言宗の兼学だったともいう。藤原頼道(992-1074)、後に、藤原忠実(1078-1162)らの寄進を得たという。 993年、公卿で書家・藤原行成(972-1028)は禅定寺を訪れた。だが賢坂付近で気分が悪くなり、寺への五大堂建立を願じたところ回復したという。(『権記』)。ただ、五大堂は建立されなかったとみられている。 995年、伽藍造営が完成する。最盛期には七堂伽藍が建ち並んだという。 1000年、初の法華八講が修された。 1001年、「禅定寺領田畠流記帳」が作成され、寺領が確定した。東大寺の平崇は杣山1000町を含む田畑を施入れする。(「禅定寺領田畠流記帳」同年条)。その他の地にも寺領を有していた。 1002年、平崇が亡くなり、2世・利原は当寺で大斎会を設け、49日間忌み梵網経を書写し墓所に供養したという。(『開山行状記』) 1004年、利原は自ら使用していた三石の湯釜を鋳造し直し、5石2斗の大湯釜として湯屋に置き、訪れた貴人の沐浴用に使用したという。(『開山行状記』) 1071年、別当・覚勢阿闍梨の時、平等院末寺になり寺領を寄進している。以後、寺運隆盛になる。天台宗に改める。 1181年、沙弥寂西が願主になり、梵鐘が鋳造される。 1183年、大房より出火し、三昧堂などを焼失する。 1185年、三昧堂が再建される。 鎌倉時代-室町時代、寺は、別当、住寺、下司、座長者などにより運営されていた。寺は衰微する。創建時の伽藍を焼失したという。 鎌倉時代、1187年、大房が再建になる。 1222年、熊野三所権現が勧請される。 1245年、禅定寺寄人と木幡住人とが京都の法性寺付近で抗争する。馬の競走をめぐり寄人一人が撲殺される。(「禅定寺文書」) 1275年、山王十禅師権現を勧請する。 1293年、舞殿が建立される。 1301年、梵鐘が破損する。 正中年間(1324-1326)、長賢により再興され、伽藍が建て替えられる。 鎌倉時代末、本堂、三昧堂、毘沙門堂、湯屋などが建ち並んでいた。 室町時代(1493-1573)、平等院とともに衰退する。下司氏により守護された。 江戸時代、1645年、永年にわたる禅定寺と猿丸神社との境界論争後に、猿丸神社は現在地付近に社地が遷される。禅定寺村の氏子中により社殿が再建されたという。(『山城綴喜郡誌』、1908、江戸時代奉納の猿丸神社の小絵馬)。禅定寺はその後、荒廃する。 1680年/延宝年間(1673-1681)、加賀の大乗寺の月舟宗胡(げっしゅう-そうこ)により再興される。加賀藩家老・本多安房守政長、下司職以下の村人による山林などの寄進、援助により現在の諸堂が中興された。律宗より曹洞宗に改宗し禅道場になる。第112代・霊元天皇(在位: 1663-1687)が行幸し勅額を贈る。月舟の後、卍山鷹峯、曹源滴水、円鑑雪音、弘宗万明らが引き継ぐ。 1691年、卍山道白(まんざん-どうはく)が住した。 近代、太平洋戦争中の金属供出により梵鐘が失われる。 現代、1979年、中川武治の発願により梵鐘が復元される。 1990年、禅定寺周辺地域が「禅定寺京都府歴史的自然環境保全地域」に指定された。 1991年、禅定寺裏山に「おとめ観音」が建立される。京都国立博物館で「禅定寺仏像展」が開催される。 1999年以来、3年の歳月をかけ「涅槃図大壁画」が完成した。 ◆平崇 平安時代中期の僧・平崇(へいすう/へいそ、?-1002)。詳細不明。男性。東大寺別当、991年、摂関家の援助により禅定寺を建立し、十一面観音像を安置したという。77歳。 藤原兼家(道長の父)の帰依を受けた。遺骸は禅定寺(宇治田原町)境内後山に葬られたという。 ◆藤原兼家 平安時代中期の公卿・藤原兼家(ふじわら-の-かねいえ、929-990)。男性。法興院(入道)、東三条殿、法号は如実。父・藤原師輔、母・盛子(武蔵守藤原経邦の娘)の3男。同母弟に道兼、子に道長。968年、兄・兼通を超えて従三位、蔵人頭になり、969年、参議を経ずに中納言になる。左大臣・源高明が失脚した安和の変が起きた。970年、右大将、972年、大納言になる。長兄・伊尹(これただ)の没後、兄・兼通は内大臣関白になり、兼家は右大将のままだった。977年、兼通は臨終にあたり従兄・頼忠を関白とし、兼家を治部卿に左遷した。978年、兼家は、頼忠の恩恵により右大臣に任じられた。986年、第64代・円融天皇の女御・詮子(せんし)(兼家の娘)の子・懐仁親王(第66代・一条天皇)を帝位に就けるため、第65代・花山天皇の譲位を画策した。外孫である一条天皇の即位により頼忠は太政大臣、兼家は右大臣摂政になる。兼家は右大臣を辞し、三公之上に列せられ摂政のみになる。摂政が初めて独立し強い権威を持つ。東宮には娘・超子が産んだ第63代・冷泉天皇皇子の居貞親王(第67代・三条天皇)がなった。989年、頼忠の死後、兼家は太政大臣、990年、関白になる。病のために出家し、関白を子・道隆に譲る。その後、亡くなる。62歳。 従一位。一条天皇即位の後、外祖父として摂政、関白太政大臣になり権力を振るう。以後、摂関はその子孫に限られた。9人の妻がおり、道長らの母・時姫、『蜻蛉日記』を著した道綱の母などがいる。豪邸の東三条第、二条京極第を営んだ。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆利原 平安時代中期の僧・利原(りげん、?-?)。詳細不明。男性。禅定寺2世。藤原道長の運命を占う。1009年、藤原伊周らの第66代・一条天皇中宮の上東門院とその子・敦成親王(第68代・後一条天皇)呪詛事件に連座した。密教占星術の宿曜師(すくようし)だったという。著『開山行状記』(1005)で、禅定寺開山の平崇(へいすう)について記した。 ◆月舟宗胡 江戸時代前期の僧・月舟宗胡(げっしゅう-そうこ、1618-1696)。男性。姓は原田。肥前(佐賀県)の生まれ。12歳で曹洞宗の華岳宗芸に参じ、諸国遊学し万安英種(ばんなん-えいしゅ)などにつく。加賀・大乗寺の白峯玄滴(はくほう-げんてき)の法を嗣ぐ。摂津・宅原寺、三河・長円寺の住持、1671年、加賀・大乗寺第26世になる。1680年、禅定寺に移り、当地で没した。著『月舟遺録』『月舟夜話』など。79歳。 曹洞宗復古運動の先駆で、道元への復帰と古規を重んじた。曹洞宗中興の祖とされる。書に秀でた。黄檗宗の隠元隆琦(いんげん-りゅうき)、道者超元(どうしゃ-ちょうげん)らにも禅法を学んだ。弟子に卍山道白(まんざん-どうはく)、徳翁良高(とくおう-りょうこう)などがいる。 ◆卍山道白 江戸時代前期-中期の曹洞宗の僧・卍山道白(まんざん-どうはく、1636-1715)。男性。俗姓は藤井、別号は復古道人。備後国(広島県)の生まれ。1642年、曹洞宗の竜興寺・照山善鏡の僧堂になる。1645年、照山没後、継いだ一線道播について得度し、道白と称した。1635年、『正法眼蔵』を筆写、1636年、武蔵国・万松寺の育州の結制会の前堂首座。黄檗山・隠元隆琦(いんげん-りゅうき)、木庵性瑫(もくあん-しょうとう)に参じた。1655年、一線に従い関東の高秀寺・文春に参じ、雲堂寺、海蔵寺、集福寺と移る。1678年、加賀・大乗寺の月舟宗胡(げっしゅう-そうこ)に参じた。1679年、越前・永平寺、武蔵・観清寺、1680年/1679年、大乗寺に住した。1691年、山城国・禅定寺、1694年、洛北・源光庵を開く。1696年、梅峰竺信(ばいほう-じくしん)と江戸に赴き宗門悪弊を改め三僧録司に願う。1703年、宗統復古の大業を成就し、復古道人と称した。源光庵に帰る。著『禅戒訣註解』、『宗統復古志』など。80歳。 梅峰竺信らと宗統復古運動に尽くし、宗祖・道元が尊重した一師印証の面授嗣法(人法)を主張した。隠元隆琦の規矩を手本とし、厳正な「規矩大乗」をつくる。 源光庵(北区)に塔された。禅定寺(宇治田原町)にも爪髪歯牙が分塔される。 ◆面山瑞方 江戸時代前期-中期の曹洞宗の僧・面山瑞方(めんざん-ずいほう、1683-1769)。男性。肥後(熊本県)の生まれ。父・今村玄珍。16歳で熊本流長院・遼雲古峰(りょううん-こほう)について得度した。21歳で江戸芝・青松寺に住し、卍山道白(まんざん-どうはく)、徳翁良高(とくおう-りょうこう)を知る。仙台・泰心院の損翁宗益(そんのう-しゅうえき)に従い、後に仏祖正伝菩薩戒を授けられた。1705年より関東遊行した。相州(神奈川県)老梅庵に1000日間籠り、打坐、『正法眼蔵』を学ぶ。1706年、師・損翁の没後各地を遊行する。1707年、相模・老梅庵、その後、常陸・東昌寺、1717年、肥後・禅定寺、1729年、若狭・空印寺などに移る。1741年、若狭・永福庵で退棲した。建仁寺・西来庵で亡くなる。曹洞宗であることから遺骸が問題視され、1769年、宗仙寺の寿昌庵に移された。著「正法眼蔵渉典録」10巻、『面山広録』全26巻など多数。87歳。 学僧であり、著作は江戸時代以降の曹洞宗学の基礎になる。反檗派だった。綿密、懇切丁寧な提唱から「婆々面山」と讃えられた。 ◆仏像 宝物殿(収蔵庫)に平安時代の美仏が数多く安置されている。 ◈本尊の「十一面観音立像」(286cm)(重文)は、平安時代中期(10世紀末)作、991年作ともいう。平崇上人が創建時に安置していた8尺の像とみられている。発願者は藤原兼家とみられる。旧国宝に指定されていた。当初は文殊菩薩像、虚空蔵菩薩像を脇侍としていたとみられている。 顔は丸みを帯び、やや厳しい表情をしている。両目の間が広く、切れ長の眼はつりあがり、口元に微かな笑みを浮かべている。頭に化仏が載る。体躯はがっしりとし首も太めになっている。衣文は翻波式、渦文がある。左手に蓮の挿された花瓶を掲げ、右手は下におろす。頭、体部分は桜材、背は杉板で補強され、背刳り部は檜材の背板になる。 木造、桜材、寄木造、漆箔。 ◈本尊脇侍の「日光菩薩立像」(203㎝)(重文)、「月光菩薩立像」(208/207.9㎝)(重文)は、平安時代中期(10世紀末)作になる。 いずれもサクラ材の一木造だが、両手足部はヒノキ材ともいう。本来は薬師如来の脇侍であることから、2体は光明山寺の遺仏、また、奥山田の医王教寺の遺仏ともいわれている。 木造、一木造、彩色。 ◈「文殊菩薩騎獅像(きしぞう)」(坐高57㎝)(重文)は、平安時代前期作であり、口を開けた獅子上の蓮座に坐している。左手に経巻を掲げ、右手に剣を立てる。左足は蓮華台座の上に載せ、右足は踏み下げる。半跏椅像は文殊菩薩増としては珍しいという。平安時代中期、986年、宋より帰国した奝然(ちょうぜん)が藤原兼家に献上した文殊菩薩と関わりあるという見方もある。清凉寺釈迦像とともに持ち帰ったものともいう。獅子は後補になる。 木造、サクラ材/ヒノキ材、一木造、彩色。 ◈平安時代の「四天王立像」(重文)のうち「持国天」(164㎝)、「増長天」(163㎝)は桜材。「広目天」(156㎝)、「多聞天」(161㎝)はヒノキ材にサクラ材の両手が寄せられている。 ◈「地蔵菩薩半跏像(はんかぞう)」(坐高88㎝)(重文)は、平安時代前期作とみられる。延命地蔵という。頭が大きく、磐座に坐し、右足を曲げ左足を踏み下げる。地蔵尊でこの姿勢をとるのは珍しいとされている。左手に如意宝珠(現存)、右手に錫杖を持っていた。翻羽式の衣文があり、平安時代の特徴になる。 木造、ヒノキ材、一木造。 ◈「大威徳明王(だいいとくみょうおう)像」(坐高60㎝)(宇治田原市町指定文化財)は、平安時代作になる。6つの顔と6本の手足を持ち、象に乗る。六足尊とも呼ばれる。本来は水牛に跨っている。後に水牛の台座欠損のため、普賢菩薩の台座に乗せたとみられている。 木造、一木造、彩色。 ◆建築 本堂・客殿は町内で最大の茅葺き屋根になっている。 ほかに山門、観音堂、十八善神堂、地蔵堂、庫裏、鐘楼などが建つ。 ◆文化財 ◈紙本墨書、巻子装の「禅定寺文書」125通(附4冊)(重文)は、中世研究資料として貴重とされている。平安時代中期、991年以来-江戸時代までの造営日記録になる。附、「禅定寺造営日記」「禅定寺造営年次目録」「禅定寺本社造営日記」「禅定寺諸法諸奉じ並二諸下行目録」の計4冊、紙本墨書、代衣綴装。現在は京都府総合資料館所蔵。 ◈「禅定寺田畠注文」1巻・「流記帳追記」1巻(重文)は紙本墨書、巻子装。 ◈室町時代前期、1419年に梵清筆写本「正法眼蔵」がある。 ◈伝明兆筆「十六善神図」、室町時代「釈迦三尊図・愛染明王図」、「月舟宗胡画像」、「月舟禅師遺偈」。 ◈『正法眼蔵嗣書』断簡。 ◈鎌倉時代後期、1334年の「五輪塔」(重文)がある。裏地輪に北朝の「康永三年(1334年)」の銘が入る。 ◈『禅定寺縁起』、江戸時代前期、1661年に卍山道白が筆録した。創建の経緯、周辺地勢を記した。 ◈現代、1999年に本堂裏の防火壁に構想2年、制作に3年の歳月をかけて「禅定寺平成大涅槃図」(縦8m、横45m)が完成した。全国の60人の人々が描いた。中央に釈迦涅槃図、周囲が108に区分され、「私の仏様」(64)、寺ゆかりの観音像(44)が描かれている。 ◈「平崇上人坐像」がある。 ◆道元 鎌倉時代の日本曹洞宗開祖・道元(1200- 1253)が寓居したという地が近くにある。現在は、宝光山龍雲寺(宇治田原町東所)が建つ。道元坂、道元の泉水などが伝えられていたという。 ◆禅定寺寄人 禅定寺寄人(よりうど)といわれる寺務に携わっていた領民集団が存在した。かつては御香寄人(ごこうよりうど)、東三条殿文殊堂寄人と呼ばれていた。平安時代中期、986年、宋より帰国した奝然(938-1016)は、請来した文殊菩薩を東三条院といわれた摂政・藤原兼家(929-990)に寄進した。兼家は自邸の東三条殿に文殊堂を建立し文殊菩薩を安置した。その際に、御香の寄人として宇治田原の住人20人が召し出されたという。その後、文殊菩薩像が平等院に遷されると、寄人は平等院諸堂での奉仕を続けた。 禅定寺建立後、禅定寺寄人と呼ばれた。寄人は寺僧の下に置かれ、通常は生業を営み事が起こると寺務に関わった。鎌倉時代、村人は、本座、新座、弥座の3座に組織されており、禅定寺僧の僧座を加え4座で構成されていた。座で修二月会などが催行され、構成員による評定が行われていた。平等院の修正会参勤、摂関家、准后家、禅定寺殿下の諸役などに従事した。 鎌倉時代中期、1245年、禅定寺寄人が上京した際に、木幡住人と法性寺付近で双方の馬が走り出し競争となる。寄人が相手の馬を引きとめたとして諍いとなり、寄人の一人が殺害されるという事件が起きている。(「禅定寺文書」) ◆寺領・境争論 寺領としては開祖・平崇が寄進した土地以外に、宇治田原荘に公卿・藤原頼道(992-1074)が父・道長(966-1027)より譲られた領地、土地も寄進している。不輸祖田(租税を免除された寺院用の寺田)、杣山もあった。その後、平安時代後期、1071年に寺領は平等院に寄進された。 藤原摂関家を本所とし、所領保全を行っていた。関白・藤原忠実(1078-1162)、藤原頼通の長女で後冷泉天皇皇后の四条宮寛子(1036-1127)などによる寄進も相次いだ。これらは、忠実長男の藤原忠通(1097-1164)に伝領となる。管理は、禅定寺僧の大房留守職(たいぼうるすしき)、山司職(さんしき)が当たっていた。 中世の禅定寺は近隣との境争論を起こしている。九条家領(最勝金剛院領)の曽束荘(そつかのしょう、大津市大石曽束町)との山堺争論は鎌倉時代後期、1308年、室町時代前期、1417年など近世末期まで争われた。また、室町時代中期、1458年、隣接する小田原でも山境論が起こり、江戸時代末まで続いた。 江戸時代前期、1645年、永年にわたる禅定寺と曾束荘の猿丸神社との境界論争後、猿丸神社は宇治田原町禅定寺の現在地付近に社地が遷された。この時、禅定寺村の氏子により現在の猿丸神社社殿が再建されたという。(『山城綴喜郡誌』、1908、江戸時代奉納の猿丸神社の小絵馬) ◆孤娘柿伝承 禅定寺裏山にまつわる、干し柿の孤娘柿(ころがき、古老柿)伝説がある。 宇治田原で不作の年があった。秋になると、どこからともなく一人の娘が里を訪れる。娘はしばらく里に置いて欲しいという。娘はある日、村に実っていた「つるの子」という渋柿を取ると、皮を剥き、風にあてて干した。しばらくすると、柿に白い粉がふき、甘い干し柿に変わった。娘は村人に干し柿の作り方を教えると村を去っていった。 村人が娘の跡を追うと、禅定寺の裏山にある岩の辺りで姿を消してしまう。岩は美女石と呼ばれ、娘は以後、観音の化身とされた。その後、干し柿は孤娘柿(ころがき、古老柿)と呼ばれ、宇治田原の銘産になった。禅定寺ではいまも、秋に柿屋(かきや)を組みこれに渋柿を干して孤娘柿作りが行われている。 この伝承に因み、現代、1991年、禅定寺裏山に「おとめ観音」が建立され祀られている。 ◆石造物 五輪塔(重文)が立つ。裏地輪に南北朝時代、北朝の「康永三年(1334年)」の銘がある。 ◆歴史的自然環境保全地域 現代、1990年、禅定寺周辺地域が禅定寺京都府歴史的自然環境保全地域(15.60ha)に指定された。周辺の社寺林、広葉樹林の植生と境内の歴史的遺産が加味された。1997年の京都府「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「禅定寺」として選定された。 保全地域南側斜面の特別地区・野生動植物保護地区(1.73ha)には、アケボノソウ、コミヤマスミレ、シオデ、シュンラン、タマミズキ、ノキシノブ、ハネミイヌエンジュ、ヒトリシズカ、ホソバタブ、マンリョウ、ヤマジノホトトギス、ヤマノイモ(12種)が確認されている。 普通地区の植生は、極相に移行しつつあるシイ林、遷移途上形態を示すアカマツ林、部分的に異なった遷移段階の常緑・落葉広葉樹混交林、谷の一部に遷移段階初期の湿性植物群落も見られる。シイ林、アカマツ林、常緑・落葉広葉樹混交林などが見られる。 ◆花暦 桜、泰山木、木蓮、桔梗、竜胆、秋明菊などが植えられている。 ◆墓 境内に平崇上人墓がある。 ◆年間行事 大般若祈祷会(1月1日-3日)、初観音(1月18日)、星祭(2月節分-18日)、春彼岸・開山忌・転読大般若会(3月18日)、山門大施食会(8月18日)、狐娘柿作り(11月下旬)、納め観音(12月18日) 祈祷(毎月13日、18日、24日、25日)。 *建物内、宝物館内の撮影禁止。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『山城の国 千年の古寺 禅定寺』、『南山城の古寺』、『京都 道元禅師を歩く』、「特別展 南山城の寺社縁起」、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『事典 日本の名僧』、『古都歩きの愉しみ』、 『京都の寺社505を歩く 下』、『週刊 日本の仏像 第43号 観音寺 国宝十一面観音と蟹満寺・国宝釈迦如来』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都傑作美仏大全』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、 ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|