|

|

|

| 飛鳥田神社 (京都市伏見区横大路) Asukada-jinja Shrine |

|

| 飛鳥田神社 | 飛鳥田神社 |

|

|

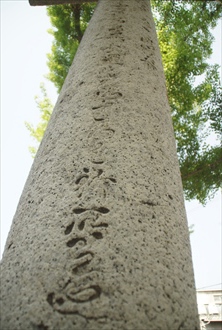

鳥居、江戸時代、「慶安五壬申年(1652年) 島写弁才天御宝前」の刻銘。  石灯籠  石灯籠  覆屋   拝殿内部  本殿  本殿、特色として木割が全体として太く、装飾部分が少ない。そのほか蛙股、実肘木、虹梁の形状などから、17世紀半ばまでに造営されたとみられている。  本殿、柱頭に舟肘木(右端上)を落とし込み、柱が直接桁を支持する。舟肘木と桁が一体化しているという特徴がある。 |

横大路の旧京阪国道13号線沿いに、飛鳥田(あすかだ/あすかた-じんじゃ)神社はある。「柿本社(かきもとのやしろ)」とも称された。旧横大路村の産土社として祀られた。 祭神は別雷命(わけいかずらのみこと)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)になる。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「紀伊郡 八座 大三座 小五座」、「飛鳥田神社、一名柿本社」の論考社になる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、653年、第36代・孝徳天皇の神託により社殿を造営したという。(社伝) 654年、別雷命を勧請したのを始まりにするもいう。(社伝) 平安時代、816年、飛鳥田神社についての記載がみられる。(『日本紀略』)。式内社の飛鳥田神社に比定されるかについては不明とされている。 927年、「一名柿本社」とあり、柿ノ本町の当社が式内社の可能性はあるとされる。(『延喜式神名帳』) 室町時代、1418年、社殿が造営された。 1477年、修造される。 安土・桃山時代、1576年、修理される。 1596年、屋根葺替が行われる。 江戸時代、1614年、修理が行われた。(『山城志』) 17世紀半(1652年/1656年頃)、境内の整備が行われたとみられる。 現代、2013年、台風などによる社殿損傷の修復が完成した。 ◆建築 本殿・拝殿(京都市登録有形文化財)は、覆屋のなかに建つ。大型の一間社流造になる。江戸時代、17世紀半ば頃までに造営されたとみられている。特徴として、木割が太く装飾が少ない。一部に改変がある。当初の様式を残すという。 柱頭に舟肘木を落とし込み、柱が直接桁を支持する形になる。これは特異な手法という。 ◆文化財 境内正面の鳥居に、江戸時代の「慶安五壬申年(1652年) 島写弁才天御宝前」、手水鉢に、江戸時代「島写弁才天 御宝前 明暦三年(1656) 五月日」の刻銘がある。 社殿もこの頃に再建されたとみられている。 ◆年間行事 歳旦祭・元日祭(1月1日)、例祭・春季大祭(4月20日)、大祓式(6月30日)、御千度祭(9月1日)、秋季例祭(10月第3日曜日)。 月次祭(毎月1日、15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 当社由緒、案内板、『京都大事典』 |

本殿、蛙股 |

本殿、獅子 |

【参照】修復前 |

【参照】修復前 |

末社、右より、八幡社、祭神・八幡大神、祇園社・素戔嗚尊(すさのおのみこと)。貴船社・高龗神(たかおかみのかみ)、春日社・春日大神。 |

末社、石神社(いわがみしゃ)・大己貴神(おおなむちのかみ/おほなむちのかみ)  狛犬 |

末社、稲荷神社・倉稲魂神(うかのみたまのかみ)? |

|

手水舎 |

手水鉢、江戸時代「島写弁才天 御宝前 明暦三年(1656年) 五月日」との銘が入る。 |

手水舎 |

|

「大典紀念」の石標 |

大典紀念の植樹 |

クスノキの大木 |

|

|

|

| |

|