|

|

|

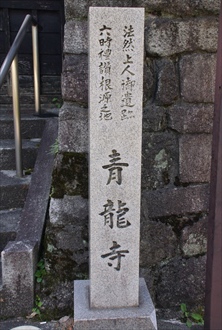

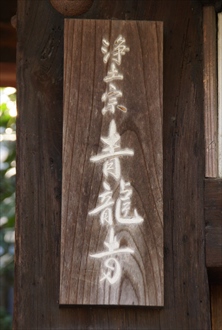

| 青龍寺 (京都市東山区) Seiryu-ji Temple |

|

| 青龍寺 | 青龍寺 |

|

|

本堂  本堂    近藤正慎之碑   念仏石  珪化木     |

八坂道(霊山道)の坂道に建つ青龍寺(せいりゅう-じ)は、伽羅観(きゃらかん)さん、伽羅観音とも呼ばれる。山号は見性山という。 浄土宗。本尊は聖観世音菩薩像を安置する。 洛陽三十三所観音巡礼第9番札所。京の通称寺霊場元札所、伽羅観さん。 ◆歴史年表 創建の詳細不明。 平安時代、789年、第50代・桓武天皇の勅命により、聖観世音菩薩を祀るために建立された「大宝寺」(乙訓郡小塩山)に始まるともいう。当初は天台宗だった。 794年、平安遷都以後に寺院は移転したという。以後、衰微する。 長徳年間(995-999)、大宝寺が焼失したために寺院は移されたともいう。 1183年、平家の都落ちの際の兵火により焼失する。 1185年、法然の弟子・見仏(藤原親盛)が開基になる。(『京都府地誌』)。後白河法皇(第77代)に奏上し再建された。見仏は、法然の弟子・安楽、住蓮らと共に別時念仏六時礼讃の道場にする。 鎌倉時代、1192年、後白河法皇の没後、見仏は、菩提回願のために別時念仏六時礼讃の道場にする。寺号を「引導寺」に改め、浄土宗に改宗した。 江戸時代、寛永年間(1624-1645)、知恩院32世・雄誉霊巌が、引導寺の故地に再興したという。不断念仏を造仏し、古像を得て本尊にしたという。(『坊目誌』)。寺号を「青龍寺」に改める。 1864年、伊賀上野地震で表門が崩れた。(和気亀帝『日記』) 現代、2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆見仏 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・歌人・見仏(けんぶつ、?-?)。男性。大和入道親盛見仏房、俗名は藤原親盛(ふじわら-の-ちかもり)。父・藤原北家長良流、山和守・藤原親康。北面武士として後白河上皇(第77代)に仕える。1172年、東山歌合などに出詠した。1188年、成立の『千載集』などの勅撰和歌集に入集している。今様でも上皇の弟子だった。法然の門弟になる。1192年、上皇の没後に出家した。追善のための六時礼讃を八坂・引導寺(青龍寺の前身)で住蓮・安楽らと行ったという。1204年、「七箇条起請文」の8番目にその名がある。 ◆雄誉 霊巌 江戸時代前期の浄土宗の僧・雄誉 霊巌(1554-1641)。男性。駿河(静岡県)の生れ。父・沼津氏勝の3男。駿河・浄運寺の増誉のもとで出家した。下総・大巌寺の貞把・雲潮のもとで修学し、同寺3世を継ぐ。奈良・霊巌院、山田・霊巌寺などを建立した。1624年、江戸深川・霊巌寺を開き、1629年、知恩院32世になる。知恩院焼失後、3代将軍・徳川家光の庇護により再興した。後水尾上皇に進講した。寛永年間(1624-1645)、青龍寺を再興した。 ◆近藤 正慎 幕末の尊攘運動家・近藤 正慎(1816-1858)。男性。義重。丹波(京都府・兵庫県)の生まれ。清水寺成就院で出家する。同院住持月照の影響をうけ活動をともにする。1858年、西郷隆盛らの倒幕の挙兵計画後、月照も薩摩へ逃れた。その際に、後のことを正慎に託した。正慎は安政の大獄により捕えられ、江戸送りになる。1858年、獄中で月照らの居所を尋問され拷問を受けた。口を割らず、獄舎の壁に頭を打ちつけ、舌を噛みきって自害した。 残された妻子のために、清水寺境内での茶屋営業が許可され、屋号「舌切茶屋」としていまも店は開いている。 墓は青龍寺(東山区)にある。 ◆仏像・木像 ◈本尊の「聖観世音菩薩像」(1m)は、唐朝第12代皇帝・徳宗(779-805)より、第50代・桓武天皇(737-806)に贈られた香木伽羅(きゃら、沈香、沈水香木)に刻まれたという。伽羅の観音菩薩であることから伽羅観(きゃらかん)と呼ばれる。伝教大師(最澄、767-822)作ともいう。 香木伽羅には伝承がある。唐で天変地異が起こり、伽羅が海中より引き上げられた。直ぐに御殿に納められる。その夜、徳宗皇帝の夢枕に観音が現われ、信仰篤い唐と東の国の人々の救済のために身を分かち、香木として現われたという。伽羅を日本に送ることを夢告したという。 徳宗は宸翰により由来を記し、霊木伽羅を日本に送った。奈良時代、789年に、桓武天皇は、観音菩薩像を彫刻し長岡京近郊(乙訓郡小塩山、西京区大原野)に大宝寺を創建して祀ったという。その後、平安時代前期、794年の平安遷都に伴い現在地に遷された。また、平安時代中期、長徳年間(995-999)に、大宝寺が焼失したため遷されたともいう。 江戸時代には、七観音院の開帳に合わせ、伽羅観音も度々開帳されていた。 ◈「大和入道親盛見仏房坐像」(35.5㎝)1体は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)後の作とみられる。老僧見仏の小ぶりの肖像彫刻であり、袈裟を着て胸前で合掌した坐像になる。首が前方に落ち込み、頭部が前傾している。彫りは浅く衣文表現も単純・形式化している。 木造、寄木造、彩色、玉眼。 ◆別時念仏六時礼讃 別時念仏は、一定の日時を定め、威儀を正して念仏する行をいう。六時礼讃は、中国の僧・善導の「往生礼讃偈」に基づき、1日を6つに分ける。 1.日没(にちもつ、 申-酉の刻)、2.初夜(しょや、 戌-亥の刻)、3.中夜(ちゅうや、半夜、 子-丑の刻)、4.後夜(ごや、 寅-卯の刻)、5.晨朝(じんじょう/しんちょう、辰-巳の刻)、6.日中(にっちゅう、 午-未の刻)になる。 この各時に、誦経(読経)、念仏、礼拝を行う。鎌倉時代、法然が礼讃に節をつけ、念仏三昧行の一つとして完成させた。 ◆念仏石・珪化石 念仏石(カンカン石、鐘代わり石)といわれる大小2石が本堂、大石は本堂前の庭にそれぞれ安置されている。 800年ほど前、天より落下してきた隕石(石質隕石)という。念仏石は、後白河法皇(第77代)回顧のため、法然が鉦の代わりに叩いたとされ、叩くと高い金属音がする。また、法然、見仏(住蓮安楽とも)などは、鐘の代わりに石を叩いて六時礼賛諷誦の修行をしたという。 近代、大正期(1912-1926)に、京都大学教授・近藤真澄(1870-?)が隕石であること証明したという。 庭に、木の化石、珪化石がある。 ◆墓 近藤義重(正慎)の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都観音めぐり』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都の自然ふしぎ見聞録』 、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|