|

|

|

| 恵心院 (京都府宇治市) Eshin-in Temple |

|

| 恵心院 | 恵心院 |

|

|

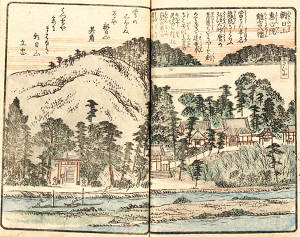

表門    本堂  本堂扁額  本堂、前立  宗祖弘法大師像  水子地蔵尊  白龍大神社  白龍大神社  ボケ  サクラ  シャクヤク  ハナイカダ  表門前、参道の山吹  江戸時代の『宇治川両岸一覽』に描かれた宇治川、朝日山、恵心院(中央・その右手)、離宮八幡など(左端)(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

宇治川沿いの参道から丘を上がると、恵心院(えしん-いん)はある。四季を通じ花ほころび「花の寺」とも呼ばれている。山号は朝日山という。 真言宗智山派、本尊は木造十一面観音立像を安置する。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、821年/822年、真言宗開祖・弘法大師(空海)により開かれたという。唐の青龍寺(りゅうせいじ)に似ているところから龍(瀧)泉寺(りゅうせんじ)と称したという。(『都名所図会』巻5) 平安時代中期、寛弘年間(1004-1011)、1005年とも、恵心僧都・源信によって説法道場として再興された。その名に因み恵心院と称するようになったという。以後、藤原氏の庇護を受けた。塔頭・薬師院、南昌院などを有した。(寺伝) 安土・桃山時代、豊臣秀吉(1536/1537-1598)の庇護を受ける。 1589年/1559年、黄檗様式の表門が建てられた。本堂も建てられたともいう。 1597年、住持・良泉が賢弘の像を開山記念として刻ませた。(「恵心院文書」) 江戸時代、徳川家康(1542-1616)の庇護を受け、伽藍の整備が行われた。江戸時代初期、淀藩主・永井尚政により伽藍整備が行われたともいう。 3代将軍・徳川家光の乳母・春日局(1579-1643)は、竹千代(後の家光)の安産祈願のために当寺に祈願している。宇治茶師・上林一門の後援を受けた。 1648年、興聖寺建設に伴い、一部の地所を割譲する。(「恵心院文書」) 1676年、現在の本堂が建てられる。表門のみが残る。 1691年、徳川家宣正室・天英院が聖天堂を寄進した。歓喜天を安置した。 近代、1870年、表門、庫裏が取り壊された。 1874年、庫裏が再建された。 1910年、庫裏が再建される。 1918年以降、聖天堂が取り壊される。 現代、表門が解体修理される。 1951年より、作家・稲垣足穂が恵心院別棟に10年間暮らす。 1996年、庫裏が建て替えられている。 ◆源信 平安時代中期の天台宗の僧・源信(げんしん、942-1017)。男性。恵心(慧信)僧都、横川僧都。大和国(奈良県)に生まれた。父は卜部正親(うらべ-まさちか)、母は清原氏。7歳で父没後、950年/956年、9歳で比叡山の良源に学んだともいう。955年、得度した。956年、15歳で『称讃浄土経』を講じ、第62代・村上天皇により法華八講の講師の一人に選ばれる。だが、母の諫言を守り、名声より聖人になるためとして横川の恵心院に隠棲し続けた。973年、広学竪義になり内供奉十禅師に補せられた。988年、覚超らと二十五三昧会を結び、浄土往生の行に励む。正暦年間(990-995)、霊山院を造営し、華台(けだい)院に丈六弥陀三尊を安置、迎講(むかえこう)を始めた。1004年、公卿・藤原道長の帰依により権少僧都になる。延暦寺六月会の探題になり、栄名を嫌い山門を出なかった。1005年、権少僧都を辞する。恵心院で亡くなる。臨終にあたり、阿弥陀如来像の手に結んだ糸を手にし、合掌しながら入滅したという。76歳。 良源門下四上足の一人に数えられた。天台宗恵心流の祖とされ良忍、法然、親鸞らに影響を与えた。宋でも高い評価を得る。浄土宗の基礎になり、地獄極楽観を説いた『往生要集』(985)の編者であり浄土教を大成した。「往生の業は、念仏をもって本となす」と説き、貴族、庶民に影響を与えた。著『一乗要決』『観心略要集』など。慶滋保胤(?-1002)と、仏典研究の「勧学会」を主宰し、庶民への仏法を説く。『源氏物語』第53帖、『宇治十帖』第9帖の「手習」巻では、宇治川に入水した浮舟を助けた「横川の僧都」といわれている。(良源弟子の覚超ともいう)。絵、彫刻に優れたという。源信作の和讃「極楽六時讃」がある。 ◆稲垣 足穂 近代の小説家・稲垣 足穂(いながき-たるほ、1900-1977)。男性。大阪市の歯科医次男。小学生の頃、祖父母のいる明石に移り、神戸で育つ。1914年、関西学院普通部入学。同人誌『飛行画報』創刊。1916年、羽田の日本飛行機学校第一期生に、近視のため不合格。1919年、関西学院卒業後、神戸で複葉機製作に携わる。後に上京、1921年、佐藤春夫の弟宅に転居。第1回未来派美術展に『月の散文詩』で入選。1923年、『一千一秒物語』を刊行。佐藤と対立、文壇から遠ざかる。1930年、明石に戻る。1934年、父没後、衣装店を経営するが失敗しする。1950年、結婚、1951年より、京都宇治・恵心院の別棟に10年間暮らした。1968年、三島由紀夫の後押しで『少年愛の美学』で第1回日本文学大賞を受賞。1969年、『稲垣足穂大全』(全6巻)が刊行された。「文芸時代」同人、新感覚派、特殊な宇宙的感覚を表現した。77歳。 ◆上林家 鎌倉時代、栂尾高山寺・明恵(1173-1232)より宇治の茶園は開かれた。 室町幕府3代将軍・足利義満(1358-1408) は、「宇治七茗園」を開き、上林家は、「御茶師」として栄えた。だが、1573年、室町幕府の終焉とともに、宇治茶業も衰退する。 安土・桃山時代、豊臣秀吉は宇治茶業を復興し、初代上林春松軒は、宇治橋の西一丁(現在の宇治・上林記念館)に居を構えた。 江戸時代、幕府の初代将軍徳川家康は上林家を宇治代官、茶頭取を任じ、宇治茶業の総支配になった。 ◆仏像・木像 ◈ 本堂には平安時代後期の「木造十一面観音立像」(宇治市指定文化財、1991年指定)が安置されている。ほぼ直立する。太い頸、脇を締めた体型、衣文の数が少なく簡素な表現などの特徴がある。一木造、彫眼、像高は91.5㎝。 ◈ 自刻とされる72歳の木像「源信肖像」がある。 ◈ 「阿弥陀如来立像」は、鎌倉時代の安阿弥様になる。来迎相、寄木造、玉眼入、漆箔、像高81.8㎝。 ◈ 「大黒天」は江戸時作になる。 ◆建築 近世後期、境内には本堂、客殿、庫裏、土蔵、湯殿、米蔵、宝形造りの聖天堂、南松殿、薬師堂、鐘楼、羅漢堂、中門、表門などがあった。現在は表門、本堂、庫裏、鎮守社、東屋のみが建つ。 ◈ かつての「表門」は黄檗様式であり、萬福寺大工・秋篠家の手による。近代、1870年に取り壊された。一重、切妻造段違、本瓦葺。 ◈ 「本堂」は、江戸時代、1676年に建てられた。萬福寺の造営に関わった秋篠兵庫による。正面外に1間の向拝は、正面の左寄り(1/3)に設けられている。背面の桟瓦は後補になる。内部は須弥壇背後に2本の来迎柱、梁上に来迎壁、梁下にかつて来迎壁があった。須弥壇室南にかつては護摩壇室があった。天井は格天井、護摩壇室に棹縁天井。和様仏堂、桁行4間、梁行4間、入母屋造、本瓦葺。 ◈ 現在の「薬医門」は、安土・桃山時代、1589年の銘があり、1992年に解体修理が行われた。 ◈ 「庫裏」は、江戸時代、1870年に取り壊され、1874年、1910年、1996年に建て替えられている。 ◈ 「白龍大神社」は、近世後期以降に建立された。一間社春日造。 ◆文化財 ◈近世全般中心の「恵心院文書」がある。春日局書状写(幼君・竹千代の安産祈願の感謝状)など多数がある。 ◈本堂の「文机」は、かつて作歌・稲垣足穂が使用していたものという。現在は大黒天が立つ台になっている。 ◆文学 江戸時代後期、1860年の名所案内記『宇治川両岸一覽』(著・暁晴翁、画・ 松川半山)に、「朝日山」「恵心院」「離宮八幡」などが挿絵入りで記されている。 ◆年間行事 盂蘭盆会施餓鬼法要(8月16日)、水子地蔵尊・水子精霊法要(10月第3日曜)、白龍大神御火焚祭(11月24日)。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『収蔵文書報告書1 「白川金色院」と恵心院』、『日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都宇治川探訪』 、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|