|

|

|

| 観音寺 (山崎聖天) (京都府大山崎町) Kannon-ji Temple |

|

| 観音寺 | 観音寺 |

|

|

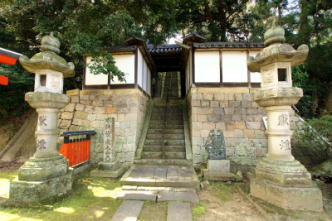

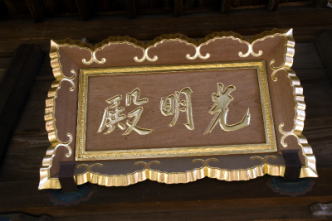

参道の石段   仁王門  仁王門「妙音山」扁額  仁王門  仁王門  大灯籠  神仏習合の色合残る境内  本堂  本堂扁額  天堂、聖天を祀る。諸大名、商人の家運繁栄、商売繁昌、夫婦和合、子宝祈願の信仰がある。  天堂、「聖歓喜雙身天王宝前」とある。   光明殿  光明殿  薬師堂、開基薬師如来を祀る  鐘楼  庫裏  土蔵  境内背後の天王山(270m)  宝篋印塔  石段下の鎮守社 |

観音寺(かんのん-じ)は、大山崎の天王山(270m)南東の山腹に位置し、境内まで急な石段が続いている。 「山崎聖天(やまざき-しょうてん)」、「山崎の聖天さん」とも呼ばれている。山号は妙音山という。 真言宗系単立、本尊は十一面千手観音。 商売繁盛、良縁和合の信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 平安時代、899年、第59代・宇多天皇(寛平法皇)の御願寺として創建されたともいう。山号妙音山は、地中から顕れたという薬師如来の石像に「妙音山寛平法皇剏(そう)建地」と刻まれていたことに因むともいう。(寺伝) また、900年、開創したともいう。大山崎倉内保(大阪府島本町)より慈悲尾谷(島本町)に移された西観音寺のことともいう。淀の弥陀次郎が発心し、仏閣を建立したともいう。 その後、衰退する。 江戸時代、1682年/1681年、摂津・勝尾寺より聖天(大聖歓喜雙身天王)を遷し、諸大名、豪商の信仰を集める。勝尾寺の僧・木食以空(もくじき-いくう)が、その夢告により中興したという。その際に、住友、三井、鴻池などの豪商の寄進があった。第112代・霊元天皇、第113代・東山天皇、第114代・中御門天皇の帰依を受ける。離宮八幡宮内に神領を与えられ、社僧が勤仕した。 1707年、5代将軍・徳川綱吉は、寺領安堵し、諸役免除の朱印状を与えた。 1864年、禁門の変(蛤御門の変)では、長州藩の義勇隊が境内を占拠し、陸奥・会津藩の攻撃により全山焼失する。 近代、1880年、廃寺の西観音寺(三島郡島本町)の本堂、聖天堂、鐘楼などを移し、天堂を建立して再興される。 1890年、住友、三井など財閥の支援を得て再建された。 ◆木食以空 江戸時代前期の木食僧・以空(いそう、?-?)。男性。摂津(大阪府)高槻藩の第2代藩主、出羽国上山城の城主・土岐頼行(1608-1685)の庶子という。箕面の勝尾寺で木喰上人になる。霊験あらたかであり、皇室、将軍家の帰依者多く、宮中に出入りした。1677年、讃岐の八栗寺に、東福門院御下賜の歓喜天を勧請している。1681年、山崎に移り、その後、観音寺を中興した。 ◆仏像 ◈「十一面千手観世音菩薩」は、飛鳥時代の厩戸王(聖徳太子、574-622)作ともいう。江戸時代後期、1864年の禁門の変に際して、避難させることができたため、焼失を免れた。 ◈秘仏の「大聖歓喜雙身天王(歓喜天)」は、蓮華の上で象頭人身立像が抱擁する双身像になっている。江戸時代前期、1682年、勝尾寺より遷された。尾張・徳川家、仙台・伊達家、高崎・松平家、備中・板倉家、宇和島・伊達家などの諸大名、住友、鴻池、三井などの豪商も篤く信奉した。(『観音寺日譜』)。大浴油(11月10日)では、温めた胡麻油を観喜天に108回注ぐ修法がある。 江戸時代後期、1864年の禁門の変に際して、避難させることができたため、焼失を免れた。 ◆建築 「土蔵」は、江戸時代後期、1864年の禁門の変で唯一焼け残った。 ◆歓喜天 歓喜天にまつわる逸話が残されている。近代の廃仏毀釈の頃、寺を訪れたある役人が、歓喜天に手をかけたという。その時、その役人の子が池で溺れたという。 歓喜天が黄金でできていると思い込んだ泥棒があった。一度盗み出しはしたものの、山門で腰を抜かして捕まったという。その時、賊が歓喜天に付けたという刀傷が、いまも肩に2カ所残されているという。(『京都乙訓・山城の伝説』) ◆文化財 ◈日記「観音寺日譜(にっぷ)」(1746-1890)は、江戸時代-近代の周辺社寺、庶民生活にいたるまで記している。 ◈「手鑑(てかがみ)」は、古筆の断簡を貼り込んだ作品集になる。明恵上人夢記切など112葉を収めているという。 ◈「梵鐘」は、江戸幕府3代将軍・徳川家光側室、5代将軍綱吉生母の桂昌院(1627-1705)寄進による。 ◆大灯籠 「大灯籠」(3m)は、 江戸時代前期、1697年、3代当主・住友吉左衛門・友信(1647-1706)の寄進による。江戸時代、1690年、伊予国別子銅山で見つかった銅により鋳造されたという。 現代、1995年、阪神淡路大震災により一部損傷したため、その後、住友家、住友グループにより補修が行われた。 ◆桜楓 天王山の山腹には、昭和期(1926-1989)初期に植えられた多くの桜がある。境内は紅葉の名所としても知られている。 ◆大浴油 「謝恩大浴油供」(11月10日-16日)の大浴油(11月10日)では、温めた胡麻油を観喜天に108回注ぐ。 初心に還る修法とされ、夫婦和合、子宝の祈願を叶える。神酒、大根焚きの接待もある。 ◆年間行事 福ぜんざい接待(1月16日)、厳冬謝恩祈願会・かす汁接待(2月16日)。お花祭り(行列が散華をしながら聖天堂を廻り、堂上の役僧に稚児が供物を渡す。鳥の衣装の稚児による童舞を奉納する。)(4月初旬日曜日)、開山忌(8月13日)、氷接待(8月16日)、謝恩大浴油供(11月10日-16日)。除夜の鐘(12月31日)。 天尊ご縁日(毎月1日、16日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都大事典』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|