|

|

||

| 岩船寺 (京都府木津川市) Gansen-ji Temple |

||

| 岩船寺 | 岩船寺 | |

|

|

|

参道脇に据えられている石船(岩舟、石風呂)     山門     本堂    三重塔     開山堂  門前に祀られている地蔵  地蔵堂   鐘楼  歓喜天  歓喜天  歴代住職派墓  不動石室(重文)  不動石室(重文)  五輪石塔(重文)   十三重石塔(重文)   三重塔と阿字池  境内付近の山

【参照】岩船寺の南西、当尾の北方向の風景、周辺は当尾磨崖仏文化財環境保全地区に指定されている。 周辺路頭に多くの石仏が祀られている。  【参照】阿弥陀三尊像(わらい仏)(京都府有形文化財)、蓮華座に定印結跏趺坐の阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩が半肉彫りされている。鎌倉時代、「永仁七年(1299)」の銘がある。願主は岩船寺の僧、大工は宋の渡来系工人・伊末行派。  【参照】不動明王磨崖仏(京都府有形文化財)、岩船院奥ノ院不動、一願不動ともいう。鎌倉時代、「弘安十年(1287)」の銘があり、岩船寺の僧・発願により造立された。1.6m、花崗岩製。  【参照】わらい仏のそばにある埋もれ地蔵(眠り地蔵)、長い間、土に埋もれていたという。いまも、頭のみが露頭している。  【参照】みろくの弥勒磨崖仏、鎌倉時代、1274年、笠置寺の弥勒如来磨崖仏を写したという。石工は宋の渡来工人の伊末行派。  【参照】阿弥陀地蔵磨崖仏からすの壺二尊、舟型光背の阿弥陀如来座像と線刻の燈籠(右)、灯明をともすことができる。左に地蔵菩薩立。岩船寺の西、浄瑠璃寺の間にある。 【参照】阿弥陀地蔵磨崖仏からすの壺二尊、舟型光背の阿弥陀如来座像と線刻の燈籠(右)、灯明をともすことができる。左に地蔵菩薩立。岩船寺の西、浄瑠璃寺の間にある。 【参照】唐臼(からす)の壺、阿弥陀地蔵磨崖仏の近くにある。 【参照】唐臼(からす)の壺、阿弥陀地蔵磨崖仏の近くにある。 【参照】あたご燈籠、江戸時代のかわり燈籠、かつては正月に、この燈籠の火を取り、雑煮を炊いたという。岩船寺の西、浄瑠璃寺との間にある。 |

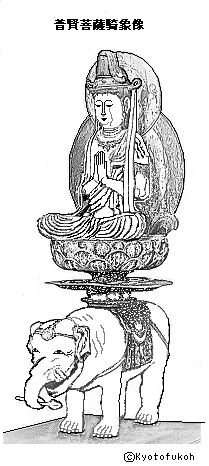

加茂・当尾(とうの/とうおの)の山の斜面に、岩船寺(がんせん-じ)は建つ。奈良に近いことから、南都仏教文化の影響を受けてきた。かつて東大寺、興福寺の僧は、当寺で瞑想や思索に耽ったという。 境内にさまざまな花が植えられ「花の寺」と呼ばれている。5000株という紫陽花(あじさい)があることから「紫陽花寺」とも呼ばれる。 山号院号は高雄山(こうゆうざん)報恩院という。 西大寺を総本山とする真言律宗。本尊は阿弥陀如来。 神仏霊場会第129番、京都第49番。京都南山城古寺の会。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、729年/749年、第45代・聖武天皇の霊夢に従い、その勅により、大和国・善根寺の行基(ぎょうき)が、潅頂堂(かんじょうどう)として鳴川(奈良)に阿弥陀堂を建立したという。天皇は、出雲国不老山大社への行幸の際に、霊夢により、この地への阿弥陀堂の建立を発願したという。寺はその前身となる。(寺伝) 平安時代、794年、柿本人麻呂は寺の鎮守社として白山神を勧請した。 806年、空海の甥・智泉大徳(ちせん-だいとく)は、阿弥陀堂で伝法潅頂を修し、善根寺潅頂堂とした。同年、新たに報恩院が建立されている。(寺伝)。岩船寺の前身になるともいう。 810年、正良親王(後の第54代・仁明天皇)が誕生した。これ以前に、第52代・嵯峨天皇の勅命により智泉大徳による皇子懐妊祈願が行われていた。 813年、皇子誕生を受け、嵯峨天皇皇后・橘嘉智子(檀林皇后)により堂宇が建立され、以後、岩船寺と称するようになったという。 1013年、頼善が再興する。 鎌倉時代以降、法相宗の大本山・興福寺一乗院の直末寺となった。江戸時代まで続く。 鎌倉時代中後期、寺運隆盛となったとみられる。最盛期には、四域十六町に及ぶ境内に、39もの坊舎が建ち並んでいた。 1221年、後鳥羽上皇(第82代)による鎌倉幕府打倒の挙兵、承久の変により伽藍のほとんど(半分以上とも)を焼失した。 弘安年間(1278-1288)、東小田原の随願寺が荒廃し、その建物、仏像が岩船寺に遷され、山伏も移動する。 1311年、兵火により焼失している。 室町時代、東小田原山の山伏が寺に住し、真言系修験道僧の活動が行われていたという。 1442年、現在の三重塔が建立される。 江戸時代、浄瑠璃寺の末院となる。 寛永年間(1624-1643)、10棟ほどの堂宇が再興されている。初代将軍・徳川家康、2代将軍・秀忠の寄進による修造ともいう。阿弥陀如来のお告げにより再興されたものという。(「岩船寺縁起奥書」) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により混乱し、一時、無住になる 1881年、西大寺を総本山とする真言律宗に改宗している。 1937年以来、境内に紫陽花が植えられる。 1942年、1年をかけ三重塔が修復される。紫陽花などが境内に植栽され、次第に寺観が整う。 1943年、十三重石塔の積み直しの際に、軸石から水晶の五輪舎利塔が発見される。 現代、1985年、当尾京都府歴史的自然環境保全地域に指定される。 1988年、新本堂を建立する。 2000年、三重塔の修復が始まる。 2003年、三重塔の修復が終わる。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。男性。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国(大阪府)の生まれ。父・高志才智、母・蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆智泉大徳 奈良時代-平安時代の僧・智泉大徳(ちせん-だいとく、789? -825?)。男性。智泉。讃岐国(香川県)の生れ。父・滝宮龍燈院の姓は菅原氏、母・阿刀氏(後・智縁尼)で弘法大師の姉という。797年、9歳で空海の弟子になった。また、空海に連れられ、大安寺・勤操に預けられたともいう。802年、空海の近士になる。804年、受戒し、空海の乗る遣唐使に侍者として同行したという。大同年間(806-810)、空海から両部灌頂を受けたという。806年、岩船寺の報恩院を建立する。809年、第52代・嵯峨天皇の勅命により、空海が高雄山寺に入る。智泉も随行したという。812年、最澄から書簡と進物を受け、空海へのとりなしを依頼される。弘仁年間(810-824)、空海に随い高野山に上り、草庵(後・東南院)を建て伽藍整備を行う。高野山東南院で没した。智泉大徳廟がある。37歳。 空海門下第一の秀才と評され、十大弟子、四哲の一人とされた。空海は「密教のことは智泉に任す」と称えた。空海は若くして亡くなった智泉を悼み「為亡弟子智泉達嚫文」(『性霊集』巻8)を残している。嵯峨天皇皇后・橘嘉智子(檀林皇后)が帰依したる。空海より「うどんの祖」を伝授され、故郷滝宮の両親をもてなしたのが、讃岐にうどんが伝わった最初という。 ◆平智 鎌倉時代の僧・平智(へいち、?-?)。詳細不明。東大寺別当だったという。岩船寺を中興したという。 僧都。岩船寺(木津川市)に墓と伝えられる五輪塔が立つ。 ◆仏像・木像 ◈ 本堂安置の丈六、「阿弥陀如来坐像」(284.5/285㎝)(重文)には、平安時代中期、「天慶九年(946年)」の梵字墨書の胎内銘があった。近代、1911年の修理の際に発見された。阿弥陀仏としては現存最古の紀年銘品になる。 貞観彫刻の特徴があり、表情は穏やかで、重厚感、安定感に富んでいる。平安時代後期、11世紀(1001-1100)への和様に向かう過渡的な様式がみられる。丸く大きい螺髪、丸い顔立ち、うねりのある眼、分厚く反る唇をしている。阿弥陀定印を結び、右足上の結跏趺坐をとる。縵網相(人差し指と親指の間の膜状のもの)に網状の文様が刻まれているのは珍しいという。衣文は浅い彫りになる。後補とみられる漆箔、衣はかつて朱に塗られていた。光背は二重円相になる。 木造、ケヤキ材、一本造、内刳り、漆箔、彩色。 ◈ 「普賢菩薩騎象像」(39.5/40㎝)(重文)は、平安時代中期(10世紀末-11世紀初頭)/藤原時代(894-1285)前期の仏師作によるという。智泉大徳の図像に基づいている。この時期の造仏例はほかにない。かつて三重塔に安置されていた。 厨子入の美仏であり、普賢菩薩の最初期の典型例になる。白象に乗り、蓮華座に坐し結跏趺坐し胸前で合掌する。彫りはやや浅く体躯は細面の可憐、優し気な女性的作風になっている。頭には高い垂髷(すいけい)を結い、太い疎ら彫りが施されている。天衣(てんね)、条帛(じょうはく)、裙(くん)を纏う。衣文は翻訳羽式になる。 木造、クス材、一本造、截金文様、彩色。台座(象・華盤を除く)は後補による。 ◈ 「四天王立像」(府指定文化財)は、鎌倉時代後期、1293年作になる。本尊の四方に控えている。東に持国天、南に増長天、西に広目天、北に多聞天が安置されている。 ◈ 「十一面観音立像」(55.5㎝)は、鎌倉時代作で、右手を与願印、左手に水瓶を持つ。 ◈ 室町時代作の「十二神将像」(60㎝)、ほかに「薬師如来像」、「釈迦如来像」、「不動明王像」、「弁財天像」がある。 ◈ 三重塔四隅の枡形に、目と口を大きく抉られ見開いた異形の「天の邪鬼(隅鬼)」が置かれている。 ◈「歓喜天」は、智泉大徳により祀られたという。 ◆建築 ◈「本堂」は、かつては江戸時代に建てられたものがあった。老朽化により近年、1988年に再建された。 ◈「三重塔」(重文)は、平安時代前期、825年に、智泉大徳没後に第54代・仁明天皇がその遺徳を偲び建立したという。 現在の三重塔は、室町時代中期、1442年に再建されている。初層は鎌倉時代初期に重源(1121-1206)が、南都復興に際して用いた大仏様(天竺様)、二重・三重はその後に用いられた禅宗様になっている。心柱は二層目に立てられている。二重折上小組格天井になっている。板唐戸の両脇に連子窓がある。隅垂木を支える天邪鬼の彫り物「隅鬼」(重文)がある。各重に意匠の異なる拳鼻(こぶしばな、木鼻の一種)がある。相輪は鉄製になる。近年、2003年に修理が施され、朱色に塗り替えられ、内部の壁画壁面の復元も行われた。 初層の来迎柱、その間に来迎壁、その前に須弥檀が造られている。来迎壁には極彩色の十六羅漢の図、来迎壁の裏には五大明王、その扉の右に羅刹天、左に水天が描かれている。来迎柱には巨勢金岡筆ともいう「昇り龍、下り龍」がある。板壁には真言八祖の彩画、板戸には、八方天像(東に帝釈天、東南に火天、南に焔魔天、西南に羅刹天、西に水天、西北に風天、北に毘沙門天、東北に伊舎那天)が描かれている。来迎壁上の長押には押紋様が施されている。 四方三間、本瓦葺、高さは18.26m。 ◆石造物 ◈ 境内の「石室不動明王立像」(重文)は、鎌倉時代後期、1312年作になる。塔頭湯屋坊の僧・盛現が眼病に苦しみ、夢に現れた不動明王の加護と17日の断食により平癒したとして自刻し建立したという。 石室の高さ2.18mあり、石室は2本の角柱に寄棟の一枚板の屋根をのせる。石龕内下に水を湛える。 奥壁一枚岩に薄肉彫りの不動明王(1.15m)が彫られている。右手に剣、左手に羂索を持つ。火焔付舟形光背、左に、鎌倉時代後期、「応長二(1312年)初夏六日」「願主盛現」の銘がある。 両眼見開き、眼病平癒の信仰がある。花崗岩製。 ◈ 「十三重石塔」(重文)は、鎌倉時代中期、1314年に、妙空僧正の建立によるという。13個の笠石を重ねている点について定説はなく、関西には作例が多いという。初重軸部に「金剛界四仏」(阿閦(あしゅく)・宝生・阿弥陀・不空成就如来)の密教金剛界四仏の梵字が刻まれている。笠石裏に一重垂木型、相輪に宝珠、請花、水煙がある。軸石の窪みに水晶の五輪舎利塔が納められている。近代、1943年に石の積み直しを行った際に発見された。 花崗岩製、塔高5.4m/5.5m、総高6.3m、花崗岩製。 ◈ 鎌倉時代の「厄除け地蔵」は、真言密教の修験道による修法が行われた。現在も、厄除け大護摩供(3月初午)が行われている。 ◈ 「五輪石塔」(重文)は、鎌倉時代後期作になる。近代、1937年に北谷墓地(小字北谷)より遷された。仏教世界を構成する五大要素(地・水・火・風・空)の象徴を下から積み上げている。基段に複弁式反花座がある。東大寺別当・中興開山の平智僧都の墓ともいう。 花崗岩製、2.35m、総高2.35m。 ◈ 門前に鎌倉時代の「石槽(岩舟、石風呂)」がある。縦2m、横1m。 さまざまな伝承があり、かつてこの地で疫病流行の際に、村人が無病息災のために体を清めたという。また、修行僧が身を清めた、足を洗うために使ったともいう。寺号の岩船寺の由来になったともいう。 ◈ 鎌倉時代、境外石仏として、「不動明王磨崖仏(一願不動明王)」(1287年)は、岩船寺の僧により、蒙古来襲(1279年)の退散祈願のために造立した。1.6m。 ◈ 鎌倉時代後期の境外石仏、「阿弥陀三尊磨崖仏(わらい仏)」(1299年)は、定印の阿弥陀如来坐像と右の観音菩薩坐像、左の勢至菩薩坐像。岩船寺僧が願主となり、南宗の渡来系工人、伊行末(いのゆきすえ)系石工に造らせたとみられている。 ◆文化財 室町時代の「菅原道真像」。 真言密教修験道が使ったという「厄除け祈祷面」、平安時代のもの一面、鎌倉時代のもの一面。鎌倉時代の唐金鈴。 鎌倉時代の「法華曼荼羅」(重文)は、普賢菩薩騎象像の厨子内後壁に描かれている。室町時代後期、1519年に修理されている。絹地に截金、彩色。 江戸時代中期、1733年文了寄進の『岩船寺縁起』には、岩船寺、白山神社の歴史を記している。智泉についての詳細な伝記がある。 ◆貝吹岩 かつて山内に39房が点在していた時、僧の参集の際に貝吹岩(標高290m)に立ち、法螺貝を吹いて知らせたという。 ◆花の寺 境内を含む寺の周辺5.5haは、現代、1985年に「当尾京都府歴史的自然環境保全地域」に指定されている。周辺にシイ、ヒノキなどが見られる。 境内には近代、1937年以来、アジサイが植えられている。原産野生種の「七段花」、山アジサイ、西洋アジサイなど25種5000株にのぼる。開花時期は、6月中旬-7月中旬。 春は、ミツマタ、ウメ、アセビ、ヤマブキ、ミツバツツジ、ヤマザクラ、ツバキ、サンシュユ、サツキ、ボタン、コデマリ、オオデマリ、フジ。夏はスイレン、カキツバタ、ハス、アジサイ、ヒャクチニソウ、サルスベリ。秋に紅葉、シュウメイギク。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、聖天供(2月1日)、厄除け柴燈大護摩供(3月初午)、春彼岸会(3月)、御影供(4月21日)、地蔵祭り(7月23日)、施餓鬼法要(8月21日)、秋彼岸会(9月21日)、聖天供(10月1日)、除夜の鐘(12月31日)。 *室内の写真撮影は禁止。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『南山城の古寺』、『京の古寺から 26 岩船寺』、『当麻の石仏めぐり 浄瑠璃寺・岩船寺の四季』、「特別展 南山城の寺社縁起」、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 下』、『京都の寺社505を歩く 下』、『仏像』、『京都の仏像』、『日本の名僧』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都・美のこころ』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『古都歩きの愉しみ』 、『京都傑作美仏大全』、『週刊 日本の仏像 第8号 浄瑠璃寺 吉祥天と九体阿弥陀』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『週刊 京都を歩く 33 南山城』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 24 当尾の里』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||